Quaderns de Psicologia | 2025, Vol. 27, Nro. 2, e2147 | ISSN: 0211-3481 |

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2147

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2147

Evaluación de la eficacia de una intervención en Fortalezas del Carácter en Centros de Salud Públicos en Chile

Evaluation of the Efficacy of a Character Strengths Intervention in Public Health Centers

María Vásquez-Pailaqueo

Hedy Acosta-Antognoni

Universidad de Talca

Resumen

Intervenciones Psicológicas Positivas, basadas en modelos teóricos como la teoría de Demandas y Recursos Laborales (JD-R) y el Modelo Espiral Dual de la Salud Ocupacional, proponen el desarrollo de recursos personales para reducir los efectos de los riesgos psicosociales y, a su vez, mejorar el bienestar y el desempeño laboral. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de una intervención en Fortalezas del Carácter para disminuir los riesgos psicosociales y el ausentismo laboral, y, a su vez, aumentar el engagement laboral y el desempeño laboral en Centros de Salud Públicos en Chile. A través de un diseño pre-experimental, en una muestra de 46 trabajadores/as se evaluaron medidas antes y después de una intervención. Los resultados sugieren que la intervención en Fortalezas del Carácter es herramienta útil, especialmente en trabajadores/as que enfrentaban mayores desafíos, aunque es necesario continuar investigando su aplicación en distintos contextos y con diseños más robustos.

Palabras clave: Intervenciones psicológicas positivas; Fortalezas del carácter; Riesgos psicosociales; Bienestar; Desempeño

Abstract

Positive Psychological Interventions, based on theoretical models such as the Job Demands-Resources (JD-R) theory, and the Dual Occupational Health Spiral Model, propose the development of personal resources to reduce the effects of psychosocial risks and, in turn, improve well-being and job performance. The present study aims to evaluate the efficacy of a Character Strengths intervention in reducing psychosocial risks and absenteeism, while increasing work engagement and job performance in Public Health Centers in Chile. Through a pre-experimental design, measures were evaluated before and after the intervention in a sample of 46 workers. The results suggest that the Character Strengths intervention is a useful tool, especially for workers facing greater challenges, although further research is needed to explore its application in different contexts and with more robust designs.

Keywords: Positive psychological interventions; Character strengths; Psychosocial risks; Well-being; Performance

Introducción

En las últimas décadas, diversos eventos históricos y económicos han impactado profundamente las condiciones laborales a nivel mundial. Procesos como la globalización, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 han incrementado la inestabilidad laboral, favoreciendo el auge de empleos precarios, mientras que avances tecnológicos han acelerado la automatización, el uso de plataformas digitales y el trabajo remoto. Aunque estas transformaciones han mejorado la flexibilidad y eficiencia en algunos casos, también han contribuido a una mayor inseguridad económica y problemas de salud mental en el trabajo, los cuales representan una pérdida anual de aproximadamente un billón de dólares en productividad global (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022a).

La (OMS, 2022b) subraya que la salud mental en el ámbito laboral debe concebirse como un estado de bienestar integral, donde los individuos puedan desarrollar sus capacidades, enfrentar los retos laborales cotidianos y contribuir activamente a su entorno. Además, enfatiza la importancia de incorporar factores positivos que potencien el bienestar físico, mental y social. Esto implica un desafío clave para las organizaciones: diseñar e implementar estrategias que optimicen los recursos y promuevan el bienestar psicosocial en sus espacios de trabajo (Aubouin-Bonnaventure et al., 2023).

En este contexto, el sector sanitario adquiere una relevancia particular debido a las demandas únicas que enfrenta y a su importancia crítica para la sociedad, especialmente en países como Chile, donde cerca del 80 % de la población depende de la red pública de salud (Superintendencia de Seguridad Social [SUSESO], 2024). La evidencia ha demostrado que los/as profesionales de la salud son especialmente vulnerables a problemas de salud mental, registrando altas tasas de síntomas depresivos, ideación suicida, estrés y agotamiento, como lo destaca el Informe Regional de las Américas The COVID-19 Health caRE WOrkErs Study (HEROES; Pan American Health Organization [PAHO], 2022). Además, investigaciones previas señalan que tanto los servicios públicos como privados de salud son considerados ocupaciones de alto riesgo debido a las condiciones exigentes y características propias de su trabajo (Ansoleaga, 2015; Ansoleaga y Castillo-Carniglia, 2011).

Ante estos desafíos, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022b) y la International Labour Organization (ILO, 2020), enfatizan el desarrollo de estrategias (e.g., recursos laborales y personales) para promover entornos laborales seguros y adecuados. En este contexto, emerge la necesidad de implementar intervenciones psicológicas que disminuyan los efectos negativos de los riesgos psicosociales, a la vez que promuevan el bienestar de los/as trabajadores/as (OMS, 2022b) y que, a su vez, aumenten la productividad y el desempeño laboral (Hernández, 2023; PAHO, 2022; Salanova et al., 2013).

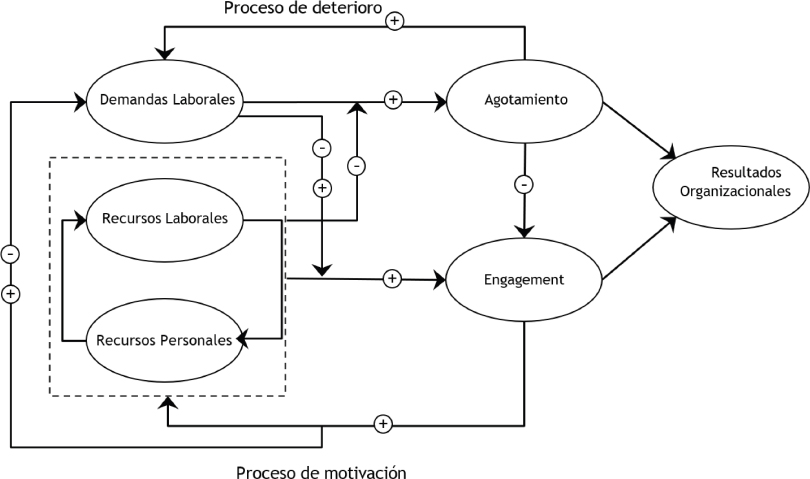

Frente a esto, perspectivas actuales de la Psicología de la Salud Ocupacional, como la Psicología Organizacional Positiva, presentan modelos teóricos que se enfocan en desarrollar los recursos de los/as trabajadores/as en las organizaciones, como la teoría de Demandas y Recursos Laborales (JD-R; Bakker y Demerouti, 2007, 2016; ver Figura 1). Esta teoría señala que las características laborales pueden dividirse en (I) demandas y (II) recursos laborales, las cuales a su vez influyen en dos procesos: (i) el proceso de deterioro de la salud en el trabajo, y (ii) el proceso de motivación. Las demandas laborales provocan agotamiento y estrés, mientras que los recursos laborales promueven la motivación en el trabajo, y tienen el potencial para ayudar a los individuos a enfrentar y superar las demandas en el lugar de trabajo. La teoría JD-R enfatiza que los recursos laborales, como el apoyo organizacional, la calidad del liderazgo y las oportunidades de desarrollo, no solo contribuyen directamente al bienestar de los/as trabajadores/as, sino que también actúan como mecanismos clave para reducir los efectos negativos de las demandas laborales y potenciar procesos motivacionales (Bakker y Demerouti, 2007, 2016).

Figura 1. Modelo JDR (Bakker y Demerouti, 2016)

Por otra parte, modelos como el Modelo Espiral Dual de la Salud Ocupacional, se presenta como una ampliación teórica del modelo JD-R (Salanova et al., 2005), sugiriendo que, en paralelo a los recursos laborales, los recursos personales pueden actuar como amortiguadores frente al impacto de las demandas laborales (i.e., Riesgos Psicosociales; Bakker y Demerouti, 2016; Demirović et al., 2022), así como influir en cómo se perciben y valoran los recursos laborales disponibles (Llorens et al., 2007; Salanova et al., 2005, 2006).

Estos recursos personales son entendidos como autoevaluaciones positivas que reflejan la capacidad de los individuos para controlar e impactar en su entorno laboral con éxito (Hobfoll et al., 2003; Wang et al., 2016). Además, se ha identificado que estos recursos personales tienden a agruparse, atraerse y fortalecerse mutuamente, estando vinculados con el proceso motivacional (i. e., Broaden and Build [Fredrickson, 2013]; Caravana de Recursos [Hobfoll et al., 2003]). Este proceso, al aumentar la probabilidad de generar engagement en el trabajo y mejorar los niveles de desempeño, puede llevar a la creación de espirales positivas a lo largo del tiempo que facilitan el desarrollo de más recursos, los cuales contribuyen a alcanzar los resultados deseados (Llorens y Salanova, 2014; Llorens et al., 2007; Vera et al., 2017).

Es así como, a partir de estos modelos teóricos, se han desarrollado distintas Intervenciones Psicológicas Positivas (IPP). Estas intervenciones se centran en el desarrollo de estrategias y recursos psicológicos para fomentar ambientes laborales saludables y la excelencia organizacional (Salanova et al., 2013; Sin y Lyubomirsky, 2009). Dentro de estas estrategias, se encuentra el desarrollo de recursos personales en los/as trabajadores/as, con el propósito de mitigar el impacto negativo de las demandas laborales y potenciar el impacto positivo de las demandas desafiantes en el proceso de motivación (Bakker y Demerouti, 2016).

En este contexto, las intervenciones orientadas a fortalecer los recursos personales en el ámbito laboral han adquirido relevancia, debido a que no solo mejoran la capacidad de las personas para gestionar las exigencias del trabajo, sino que también funcionan como impulsores en la creación de nuevos recursos, fomentando dinámicas positivas que benefician tanto el bienestar como los resultados organizacionales (Knight et al., 2017).

Intervenciones psicológicas en fortalezas del carácter

Uno de los pilares de las IPP son las fortalezas del carácter (Niemiec, 2018; Peláez et al., 2020), las cuales han sido consideradas como una estrategia prometedora en la promoción del bienestar en los/as trabajadores/as (Meyers y van Woerkom, 2017; Peterson et al., 2010; Quinlan et al., 2012). Las fortalezas del carácter han sido definidas como “una capacidad natural para comportarse, pensar y sentir, que resulta ser auténtica y energizante para la persona, permitiendo un funcionamiento, desarrollo y eficacia óptimos” (Linley y Harrington, 2006, p. 88). A través de la variedad de fortalezas que pueden caracterizar a las personas, los autores Christopher Peterson y Martin Seligman (2004) lograron clasificarlas en el Values in Action Inventory of Strengths (Inventario VIA de Fortalezas de Carácter). Este inventario realiza una revisión de las distintas competencias universalmente valoradas, relacionadas con el carácter, definiendo de esta manera las 24 fortalezas psicológicas o de carácter, las cuales se agrupan en 6 virtudes (ver tabla 1). A partir de esta clasificación, se han realizado mediciones mediante cuestionarios en línea, que han arrojado la importancia de identificar las fortalezas, junto con la invitación de encontrar nuevas formas de utilizarlas en contextos laborales, siendo evidente, mientras se sigue haciendo el ejercicio de forma constante, incluso después de 6 meses (Seligman et al., 2005).

Tabla 1. Clasificación de las 6 virtudes y 24 fortalezas del carácter (Peterson y Seligman, 2004)

Virtudes |

Fortalezas |

1. Coraje |

Valentía, persistencia, integridad y vitalidad |

2. Humanidad |

Amor, generosidad (bondad) y la inteligencia Social |

3. Trascendencia |

Apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, humor y espiritualidad |

4. Moderación |

Perdón y compasión, humildad, prudencia y autocontrol (autorregulación) |

5. Justicia |

Civismo, justicia y liderazgo |

6. Sabiduría y conocimiento |

Creatividad, curiosidad, mente abierta (apertura), pasión por aprender y perspectiva |

En este sentido, con el fin de darle una aplicabilidad a estos conceptos y contribuir al bienestar, surgen las intervenciones psicológicas basadas en fortalezas del carácter, las cuales buscan desarrollar la identificación y uso de las fortalezas personales, y promover su uso en diversas situaciones laborales para mejorar el bienestar y desempeño laboral (Niemiec, 2018). Estas intervenciones son breves y fáciles de implementar, y han demostrado resultados positivos en el bienestar general y laboral, el desempeño laboral y la prevención de la aparición de riesgos psicosociales (Ghielen et al., 2018; Littman-Ovadia y Steger, 2010; Meyers y van Woerkom, 2017; Miglianico et al., 2020; Niemiec y Pearce, 2021; Pang y Ruch, 2020; Quinlan et al., 2012; Van Wingerden y Van der Stoep, 2018).

Riesgos psicosociales y ausentismo laboral

En el ámbito laboral, los factores psicosociales son uno de los elementos principales que pueden afectar positiva o negativamente el bienestar y la salud de los/as trabajadores/as (ILO, 1986). Los riesgos psicosociales laborales se refieren a condiciones laborales que tienen una mayor probabilidad de afectar la salud y están relacionados con la experiencia del estrés laboral (Moreno, 2011). La implementación del cuestionario SUSESO/ISTAS21 en Chile desde 2015 tiene como objetivo medir y abordar estos riesgos psicosociales laborales, con el fin de disminuir su magnitud y mejorar la salud y rendimiento laboral (Ministerio de Salud [MINSAL], 2017).

El cuestionario en Chile, SUSESO/ISTAS21, está compuesto por cinco dimensiones que miden exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidad de desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia (MINSAL, 2017). La gestión adecuada de estos factores puede impactar positivamente en la salud mental de los/as trabajadores/as y mejorar el desempeño de las organizaciones (Castro y Cosentino, 2018; Vidal, 2017).

Por otra parte, el ausentismo laboral es un indicador de riesgo psicosocial según el protocolo de riesgos psicosociales en Chile y se refiere a la cantidad de días de trabajo perdidos debido a enfermedad o problemas personales (MINSAL, 2017). Puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo el estrés laboral, bajo apoyo social-familiar y problemas de salud mental y física (Martínez et al., 2020). Por lo tanto, es importante que las empresas monitoreen y midan el ausentismo laboral y tomen medidas para abordar y disminuir este indicador de riesgo.

Bienestar laboral

En el contexto organizacional, el bienestar laboral alude a la “calidad general de la experiencia y el funcionamiento del empleado” (Good et al., 2016, p. 126) y se entiende como una vivencia que abarca el sentirse bien, estar satisfecho/a y hallar un sentido en ese entorno (Sonnentag, 2015). La Psicología Organizacional Positiva (POP) ha estudiado ampliamente el bienestar laboral, que se relaciona con la productividad, la satisfacción laboral, el desempeño extra-rol y la reducción de la rotación (Cannas et al., 2019; Ewen et al., 2021; Wright et al., 2007). Dentro de los indicadores más sólidos relacionados con el bienestar laboral, se encuentra el engagement laboral (Bakker y Demerouti, 2007; Lin, 2010; Salanova y López-Zafra, 2011) el cual, de acuerdo con la teoría JD-R, evidencia que la presencia de este indicador activa el proceso de motivación. De esta forma, el engagement laboral es definido como un estado mental positivo de realización, caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción (Schaufeli et al., 2002), y que está relacionado con resultados organizacionales y de salud positivos de los/as trabajadores/as (i.e., desempeño laboral) (Cruz-Ortiz et al., 2013; Fernández 2015).

Desempeño laboral

En relación con los resultados organizacionales, el desempeño laboral se considera un indicador clave en los/as trabajadores/as, y se define como el grado en que sus acciones o conductas contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos de la organización (Campbell, 1990). El desempeño has sido evaluado en organizaciones a través de dos dimensiones: intra-rol y extra-rol, y ha relacionado positivamente con el uso de fortalezas del carácter (Dubreuil et al., 2014; Kong y Ho, 2015; Peláez et al., 2020; Vásquez-Pailaqueo et al., 2021. De esta forma, se ha observado que las fortalezas del carácter son predictores relevantes del desempeño laboral, superando la capacidad predictiva de otras variables importantes (i.e., capacidad mental general, cinco grandes rasgos de personalidad; Harzer, 2020; Harzer et al., 2021). Si embargo, la evidencia con respecto al desempeño laboral como variable de resultado sigue siendo escasa (Meyers y van Woerkom, 2017; Quinlan et al., 2012), lo que limita el conocimiento en poblaciones específicas como el personal de salud.

El presente estudio

A través de un diseño pre-experimental, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de una intervención en Fortalezas del Carácter para disminuir los riesgos psicosociales y el ausentismo laboral, y a su vez, aumentar el engagement laboral y el desempeño laboral en Centros de Salud Públicos en Chile.

Método

Diseño y tipo de estudio

El presente estudio tiene un enfoque metodológico de carácter cuantitativo, con un diseño preexperimental de tipo longitudinal de medidas repetidas (DMR), donde se realizan las mismas evaluaciones en dos momentos temporales, en un periodo comprendido entre 2020-2022 (Hernández-Sampieri et al., 2006). Durante el diseño de la intervención se consideró utilizar un corte experimental, con grupo control o waiting list, pero este lineamiento debió descartarse debido a que no se cumplió con el mínimo de personas necesarias para garantizar una potencia estadística por grupo (Cohen, 1988), por lo que finalmente se utilizó un diseño pre-experimental (Campbell y Stanley, 1966) de un solo grupo aleatorizado, con pre-test y post-test.

Participantes

La muestra consiste en un total de (N) 46 trabajadores/as de distintos centros de salud. Como criterio de inclusión se consideraron solo aquellas personas que participaron en al menos el 85 % de las actividades de la intervención en fortalezas del carácter, y completaran los protocolos de evaluación en pre-test y post-test. Además, como criterio de exclusión, no se incluyeron las personas que se encontraban en tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Se utilizaron generadores de números aleatorios computarizados para asignar a los/as participantes al grupo de intervención y, respecto al tamaño mínimo del grupo, se estimó que se necesitaban 39 participantes para garantizar un 5 % de error tipo I, una potencia estadística del 95 % y un tamaño del efecto del 30 % (Cohen, 1988; Faul et al., 2007).

En cuanto a los aspectos éticos, el estudio se adhirió, y formó parte de un proyecto de investigación adjudicado de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile (código P200-INNO232) y aprobado por el Comité de Ética Científico de la Mutual de Seguridad de Chile (CEC, Resolución N.º 201) y el Comité Ético Científico de la Universidad de Talca (Folio N.º 30-2020). La participación fue voluntaria, sin costes asociados tanto dentro como fuera del horario laboral. Lo anterior quedó plasmado en un consentimiento informado que garantiza la confidencialidad de la información evaluada.

Inicialmente, se obtuvo una muestra de 67 trabajadores/as seleccionados para participar de una intervención en fortalezas del carácter, mientras que otro grupo de 22 participantes fue seleccionado como grupo control o waiting list. Durante el período de intervención, la tasa de abandono fue del 31,4 % dentro del grupo de intervención, donde se incluyeron razones como incompatibilidades de horario, o el no cumplimiento de algún cuestionario de evaluación. La tasa de abandono dentro del grupo control o waiting list fue del 63,6 %, en todos los casos por no cumplimentar algún cuestionario, lo que implicó no cumplir con el mínimo adecuado de participantes para garantizar el tamaño del efecto (Cohen, 1988), por lo que finalmente se decidió no considerar el grupo control para este estudio.

Procedimiento

Se realizaron reuniones con agentes clave de los departamentos de salud asociados para la aprobación de participación. Luego, se llevó a cabo la comunicación y sensibilización hacia los/as trabajadores/as para participar en el proyecto a través de un formulario de inscripción. En cuanto a las evaluaciones de la intervención, se distribuyeron cuestionarios online en dos momentos temporales (pre-test y post-test) a través de una plataforma online. Los participantes completaron las encuestas durante el horario laboral, ingresando con identificador y clave personal, teniendo la opción de aceptar o rechazar un formulario de consentimiento informado al comienzo de cada cuestionario.

En cuanto a la intervención, esta consistió en seis sesiones de 90 minutos de duración, respectivamente. La modalidad de intervención fue en formato online, a causa de las restricciones sanitarias impartidas en Chile en el contexto de la pandemia COVID-19, y considerando evidencia que señala que los programas de intervención en modalidad remota pueden presentar mayor adherencia, compromiso y participación (Carolan et al., 2017). En este sentido, la intervención se desarrolló a través de una plataforma educativa, monitoreada por profesionales (doctores en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y estudiantes de magíster en Psicología Social).

Respecto a los contenidos de la intervención, la primera sesión se tituló “Reconociendo mis fortalezas del carácter” (Duan y Bu, 2017). En esta parte, un instructor especializado en la temática presentó la definición y el significado de cada fortaleza de carácter, para que los/as participantes desarrollaran su cognición y conocimiento de las fortalezas de carácter. La segunda sesión se denominó “Imagen pública”, durante la cual los/as participantes identificaron sus principales fortalezas con la ayuda de observadores externos relevantes para el participante. Durante las sesiones tres, cuatro y cinco, se brindó una introducción detallada sobre las seis virtudes y 24 fortalezas del carácter, según la teoría de Peterson y Seligman (2004). El objetivo de estas sesiones fue que los/as participantes pudieran identificar cómo estas fortalezas se aplican en su entorno personal, social y laboral. Las sesiones consistieron en una introducción teórica donde se explicaban en detalle las virtudes y fortalezas, y posteriormente se realizaban actividades prácticas que fomentaran la aplicación directa de las fortalezas en el entorno personal, social y laboral. Estas actividades incluyeron la identificación de acciones concretas para utilizar fortalezas específicas, la reflexión sobre emociones sentidas y obstáculos en su implementación, y el establecimiento de metas diarias para consolidar estas fortalezas. Los/as participantes registraron estos aspectos en tablas organizadas por contexto (familiar, social y laboral), promoviendo un análisis integral y práctico del impacto de las fortalezas en sus vidas. De esta manera, se realizaban orientaciones a los/as participantes, de forma que estos/as pudieran establecer metas y estructurar las actividades diarias para consolidar sus fortalezas de carácter. Finalmente, en la sesión seis, se generó una primera instancia de decisión y reflexión respecto a las fortalezas que los/as participantes quisieran cultivar individualmente, señalando las razones que argumentaron la toma de su decisión. Con base en esto, se les invitó a los/as participantes a diseñar un plan de acción a través del tiempo, asegurándose de que cada meta fuera específica, medible, alcanzable, relevante y delimitada en el tiempo. Además, se propusieron estrategias de auto-monitoreo para evaluar el progreso y realizar ajustes según la temporalidad definida (e.g., semanal, quincenal, mensual). Este enfoque práctico buscó garantizar la transferencia de los aprendizajes al día a día laboral y personal. Finalmente, se realizó un resumen de los principales aprendizajes de la intervención.

Instrumentos

Se utilizó un cuestionario de evaluación en los dos momentos temporales, que abarcó la evaluación de las variables presentadas en este estudio (i.e., riesgos psicosociales, ausentismo, liderazgo transformacional, engagement laboral, desempeño laboral), además de un apartado de información sociodemográfica (e.g., sexo, edad, tipo de contrato, antigüedad laboral, entre otros), junto con otras variables consideradas dentro del proyecto en que se enmarca esta investigación. En este sentido, en este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos:

(1) Riesgos psicosociales: se evaluó a través del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 en su versión breve (MINSAL, 2017), adaptado y validado por la SUSESO. que está compuesto por veinte ítems (e.g. “¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?”). Se utilizó una escala likert de siete puntos de anclaje que oscila de 0 (Nunca) a 4 (Siempre).

(2) Ausentismo laboral: se evaluó mediante la pregunta incluida en el cuestionario completo de SUSESO/ISTAS21 (MINSAL, 2017), que evalúa la percepción de ausentismo (i.e., “¿Con qué frecuencia ha estado ausente del trabajo en los últimos 12 meses?). Se utilizó una escala likert de siete puntos de anclaje que oscila de 0 (Nunca) a 6 (Siempre).

(3) Engagement laboral: se evaluó mediante la versión en español del Cuestionario Utrecht Work Engagement Scale (UWES) para trabajadores/as (Schaufeli et al., 2002) que incluye 17 ítems (e.g., “En mi trabajo me siento lleno/a de energía”). Se utilizó una escala likert de siete puntos de anclaje que oscila de 0 (totalmente en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo).

(4) Desempeño laboral: se evaluó a través del Cuestionario de Desempeño Intra-rol y Extra-Rol (Salanova et al., 2012), que incluye seis ítems (e.g. “logro los objetivos del trabajo”). Se utilizó una escala likert de siete puntos de anclaje que oscila de 1 (Siempre) a 5 (Nunca).

Análisis de datos

Se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS (versión 25.0) para realizar los análisis que se señalan a continuación. En primer lugar, se evaluó la fiabilidad de las escalas a través del alfa de Cronbach. En segundo lugar, se realizaron análisis descriptivos (i.e., media y desviación típica). En tercer lugar, se evaluó el sesgo de método común, primero con la prueba del Factor Único de Harman mediante un análisis factorial exploratorio (Podsakoff et al., 2003), y luego con el enfoque de Factor Latente Único No Medido (Unmeasured Latent Method factors, ULMFs) en un análisis confirmatorio para ajustar su impacto para detectar sesgos de varianza común (Podsakoff et al., 2012). En quinto lugar, se realizaron pruebas t de student para muestras relacionadas a nivel general, esto es, considerando todas las variables a nivel global y sus respectivas dimensiones (riesgos psicosociales, engagement laboral, desempeño laboral y ausentismo) y, posteriormente, se hizo otra prueba diferenciando la muestra por puntajes basales altos y bajos en todas las dimensiones (i.e., riesgos psicosociales, engagement laboral y desempeño laboral). Para estimar los puntajes basales altos y bajos se utilizó la mediana (Field, 2013; MacCallum et al., 2002). Los análisis se realizaron con el programa estadístico JASP (Versión 0.16.3).

Resultados

En cuanto a las características demográficas de los/as participantes en el estudio, se observó que la edad promedio de estos se encontraba entre los 30 y 39 años, representando un 39,1 % del total (DT=1,05). El género de los/as participantes fue predominantemente femenino, con 37 (80,4 %) mujeres y 9 (19,6 %) hombres. Además, el 50 % de los/as participantes eran profesionales universitarios. En cuanto a la consistencia interna de cada escala en las condiciones pre-test y post-test, estas se evaluaron mediante el cálculo del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach, las cuales oscilaron entre de 0,79 y 0,98, indicando una consistencia interna adecuada para las escalas evaluadas (George y Mallery, 2003; Shultz et al., 2013).

Asimismo, los resultados de la prueba de Harman revelaron que no se encontraron efectos de método común en el conjunto de datos, y la mayoría de la varianza no se explicaba por un factor general para el pre-test (33,09 %) y post-test (40,22 %). Por otra parte, los índices de ajuste muestran que el modelo con un factor latente no medido no ajusta bien a los datos en el pre-test χ² = 5031,50; df = 1080,00; p = 0,00; RMSEA = 0,28; CFI = 0,18; TLI = 0,14; NFI = 0,15, mientras que en el post-test de igual manera revelaron un mal ajuste de los datos χ² = 6263,57; df = 1080,00; p = 0,00; RMSEA = 0,33; CFI = 0,21; TLI = 0,17; NFI = 0,18; indicando que el sesgo de la varianza común no es una deficiencia seria (Bozionelos y Simmering, 2022; Podsakoff et al., 2003).

Además, la Tabla 2 muestra el análisis de la prueba t para muestras relacionadas, donde, a nivel general, se evidenciaron cambios significativos en Exigencias Psicológicas y el Trabajo activo y Posibilidades de desarrollo, observándose una disminución en estas puntuaciones. También se evidencia un cambio significativo en el ausentismo laboral, observándose una disminución en su puntuación.

Tabla 2. Comparación de las puntuaciones pre-intervención y post-intervención (N=46)

Pre-intervención |

Post-intervención |

Prueba t para muestras relacionadas |

||||||

M |

DT |

M |

DT |

t |

p |

d |

||

Riesgos psicosociales |

EP |

11,625 |

3,636 |

9,156 |

3,966 |

5,123 |

0,000 |

0,764 |

TA |

9,911 |

5,15 |

9,067 |

3,467 |

1,454 |

0,153 |

0,217 |

|

AS |

11,911 |

5,132 |

10,133 |

4,137 |

2,938 |

0,005 |

0,438 |

|

CO |

6,518 |

2,942 |

5,511 |

3,16 |

1,701 |

0,096 |

0,254 |

|

Engagement laboral |

TO |

40,911 |

10,011 |

41,891 |

10,259 |

-1,349 |

0,184 |

-0,199 |

VI |

12,732 |

4,136 |

13,109 |

4,352 |

-1,045 |

0,301 |

-0,154 |

|

DE |

14,357 |

3,660 |

14,370 |

3,466 |

-0,784 |

0,437 |

-0,116 |

|

AB |

13,821 |

3,433 |

14,413 |

3,201 |

-1,594 |

0,118 |

-0,235 |

|

Desempeño laboral |

TO |

29,661 |

6,689 |

31,111 |

5,609 |

-1,591 |

0,119 |

-0,237 |

IR |

14,893 |

3,581 |

15,489 |

3,072 |

-1,032 |

0,308 |

-0,154 |

|

ER |

14,768 |

3,542 |

15,622 |

3,070 |

-1,812 |

0,077 |

-0,270 |

|

Ausentismo |

2,554 |

1,320 |

1,804 |

1,046 |

4,676 |

0,000 |

0,689 |

|

Nota: **p=0,001. EP= Exigencias Psicológicas; TA= Trabajo activo y Posibilidades de desarrollo; AS= Apoyo social y Calidad de Liderazgo; CO= Compensaciones; TO= Total; VI= Vigor; DE= Dedicación; AB= Absorción; IR= Intra-rol; ER= Extra-rol.

En la Tabla 3, se muestra el análisis de la prueba t comparando niveles basales altos y bajos en las variables de estudio. Los resultados muestran diferencias significativas en la totalidad de dimensiones de riesgos psicosociales (i.e., Exigencias Psicológicas; Trabajo activo y Posibilidades de desarrollo; Apoyo social y Calidad de Liderazgo; Compensaciones) en aquellos/as participantes que presentaron puntajes basales altos. Esto significa que los/as las participantes que puntuaron alto inicialmente en alguna de las dimensiones de riesgos psicosociales, disminuyeron sus puntajes después de la intervención. Además, los resultados muestran diferencias significativas en las dimensiones de engagement laboral de Dedicación y Absorción de aquellos/as participantes que presentaron puntajes basales bajos. Esto significa que los/as las participantes que presentaron puntajes iniciales bajos de Dedicación y Absorción, aumentaron sus puntajes después de la intervención. Sin embargo, quienes también presentaron puntajes basales altos de absorción, disminuyeron sus puntajes después de la intervención.

Tabla 3. Comparación de las puntuaciones pre-intervención y post-intervención de acuerdo con el puntaje basal

Bajos |

Altos |

||||||||||||||

Pre-intervención |

Post-intervención |

Prueba t para muestras relacionadas |

Pre-intervención |

Post-intervención |

Prueba t para muestras relacionadas |

||||||||||

M |

DT |

M |

DT |

t |

p |

d |

M |

DT |

M |

DT |

t |

p |

d |

||

Riesgos psicosociales |

EP |

8,867 |

2,543 |

7,591 |

4,250 |

2,026 |

0,056 |

0,432 |

14,808 |

1,386 |

10,652 |

3,069 |

5,796 |

0,000 |

1,209 |

TA |

6,394 |

3,220 |

7,800 |

3,512 |

-1,935 |

0,065 |

-0,387 |

14,957 |

2,458 |

10,650 |

2,739 |

6,062 |

0,000 |

1,356 |

|

AS |

8,067 |

3,859 |

8,360 |

4,091 |

-0,225 |

0,824 |

-0,045 |

16,346 |

1,573 |

12,350 |

3,031 |

5,539 |

0,000 |

1,238 |

|

CO |

3,750 |

1,871 |

4,500 |

2,684 |

-1,304 |

0,210 |

-0,307 |

8,594 |

1,542 |

6,185 |

3,317 |

3,155 |

0,004 |

0,607 |

|

Engagement laboral |

TO |

32,462 |

6,319 |

37,333 |

10,663 |

-2,031 |

0,067 |

-0,586 |

50,400 |

3,347 |

50,846 |

4,562 |

0,260 |

0,799 |

0,072 |

VI |

8,385 |

3,124 |

9,700 |

4,138 |

-1,428 |

0,187 |

-0,452 |

16,600 |

1,429 |

16,733 |

2,017 |

-0,259 |

0,800 |

-0,067 |

|

DE |

11,231 |

2,522 |

13,077 |

3,427 |

-2,287 |

0,041 |

-0,634 |

17,650 |

0,671 |

17,583 |

0,996 |

0,761 |

0,463 |

0,220 |

|

AB |

11,250 |

2,417 |

14,100 |

4,306 |

-2,886 |

0,018 |

-0,913 |

16,905 |

1,300 |

15,933 |

2,374 |

2,956 |

0,010 |

0,763 |

|

Desempeño laboral |

TO |

22,250 |

8,656 |

27,000 |

7,649 |

-1,481 |

0,177 |

-0,494 |

34,762 |

1,446 |

34,188 |

3,188 |

1,209 |

0,245 |

0,302 |

IR |

11,800 |

4,754 |

13,600 |

4,248 |

-1,480 |

0,173 |

-0,468 |

17,500 |

0,786 |

17,133 |

1,552 |

1,101 |

0,290 |

0,284 |

|

ER |

11,167 |

4,345 |

13,778 |

4,577 |

-1,298 |

0,230 |

-0,433 |

17,667 |

0,577 |

17,063 |

1,806 |

1,649 |

0,120 |

0,412 |

|

Nota: **p=0,001. EP= Exigencias Psicológicas; TA= Trabajo activo y Posibilidades de desarrollo; AS= Apoyo social y Calidad de Liderazgo; CO= Compensaciones; TO= Total; VI= Vigor; DE= Dedicación; AB= Absorción; IR= Intra-rol; ER= Extra-rol.

Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficacia de una intervención en Fortalezas del Carácter para disminuir los riesgos psicosociales y el ausentismo laboral, y, a su vez, aumentar el engagement laboral y el desempeño laboral en Centros de Salud Públicos en Chile. Al ser analizados los resultados, se puede concluir que la intervención en Fortalezas del Carácter fue eficaz en la disminución de los riesgos psicosociales, particularmente en las dimensiones de Exigencias Psicológicas, y Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo a nivel general después de la intervención. Además, se observó una disminución significativa en la totalidad de dimensiones de riesgos psicosociales evaluados (i.e., Exigencias Psicológicas; Trabajo activo y Posibilidades de desarrollo; Apoyo social y Calidad de Liderazgo; Compensaciones) en aquellos participantes que presentaron niveles basales más altos de estas exigencias respectivamente. Por otra parte, se observó una reducción significativa en el ausentismo laboral tras la intervención. En cuanto al engagement laboral se encontraron mejoras significativas en las dimensiones de Dedicación y Absorción en aquellos participantes que presentaban niveles basales más bajos. En cuanto al desempeño laboral, no se evidenciaron resultados significativos.

Los hallazgos sugieren que la intervención es especialmente beneficiosa para personas con mayores desafíos en estas áreas, pero tiene menor impacto en quienes ya presentaban buenos indicadores antes de su aplicación. Esto podría explicarse porque las personas con bajos niveles de riesgo y altos niveles de recursos basales o pretest ya cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos, por lo que, aunque se observan cambios, estos no son significativos (Proyer et al. 2015). Estos resultados coinciden con la evidencia previa realizada mayormente a través de estudios con diseños transversales, donde se concluye que el uso y desarrollo de las fortalezas está relacionado con el bienestar laboral (Miglianico et al., 2020).

Respecto a las implicancias teóricas, en primer lugar, se evidencia la importancia de los recursos personales como factores clave en la reducción de riesgos psicosociales y el aumento del bienestar laboral, lo que va en línea con lo señalado por modelos como el JD-R (Bakker y Demerouti, 2016), y el Modelo Espiral Dual de la Salud Ocupacional (Salanova et al., 2006). Estos modelos plantean que los recursos personales, como las fortalezas del carácter, pueden actuar como amortiguadores ante las demandas laborales y facilitar un mejor engagement (Bakker y Demerouti, 2016; Demirović et al., 2022). De acuerdo con este enfoque, la intervención en fortalezas no solo ayuda a mitigar los efectos negativos de las demandas, sino que también potencia los recursos que fomentan un mejor engagement en el trabajo, tal como se observó en los participantes con niveles basales más bajos. Por otra parte, el hecho de que se observaron mejoras significativas en el ausentismo laboral y en los riesgos psicosociales —pero no en todos los niveles de engagement y desempeño— sugiere que la intervención en Fortalezas del Carácter podría ser más efectiva para mejorar ciertas variables en este contexto laboral, particularmente en aquellos/as trabajadores/as que presentaban mayores desafíos previos. Sin embargo, la falta de mejoras en el grupo con altos niveles iniciales de engagement y desempeño indica que la intervención podría tener un techo de efectividad para quienes ya se encuentran altamente motivados. Esto se ha visto reflejado en estudios como el de René Proyer et al. (2015), donde aquellos participantes que reportaron niveles comparativamente más bajos de fortalezas se beneficiaron más de trabajar en aquellas fortalezas que eran más predominantes.

En segundo lugar, este estudio confirma que las IPP impactan disminuyendo el ausentismo laboral. Lo señalado va en línea con la evidencia que propone que las IPP tienen un efecto en los resultados organizacionales (Niemiec, 2018; Niemiec y Pearce, 2021; Pang y Ruch, 2020; Peláez et al., 2020). En este sentido, el ausentismo laboral es un indicador crítico en las organizaciones de salud (MINSAL, 2017), por lo que estos resultados aportan evidencia para su implementación.

Respecto a las implicancias prácticas, estos hallazgos sugieren que implementar intervenciones basadas en fortalezas del carácter en Centros de Salud Públicos puede ser una estrategia útil para mejorar el engagement laboral y reducir el ausentismo, particularmente en el personal más vulnerable. Esto cobra especial relevancia considerando el impacto que la pandemia ha tenido en el personal de salud, según el informe de la PAHO (2022). Sin embargo, sería necesario replicar el estudio en condición de no pandemia, atendiendo también a una modalidad presencial, implementando diseños longitudinales controlados. Para esto es crucial poner especial énfasis en reducir la mortalidad experimental, especialmente en los grupos controlados, ya que una alta tasa de abandono puede comprometer la validez interna de los resultados y sesgar las conclusiones (Shadish et al., 2002). Lo anterior permitiría comprobar la robustez de la evidencia teórica de las fortalezas del carácter como intervención. En este sentido, también se puede sugerir considerar intervenciones alternativas tanto en su modalidad como en su contenido (i.e., modalidad presencial, intervenciones en regulación emocional, retroalimentación apreciativa, creencias de eficacia).

Por otra parte, la combinación de actividades teóricas y prácticas permitió que los/as participantes no solo comprendieran los conceptos fundamentales de las fortalezas del carácter, sino que también aplicarán estos aprendizajes en sus contextos personales y laborales. Esto es coherente con la literatura previa, que destaca la importancia de estrategias prácticas para consolidar los recursos personales y fomentar cambios sostenibles (Salanova et al., 2013).

Adicionalmente, este estudio ha demostrado la importancia de tener una cultura organizacional comprometida en la implementación de intervenciones desde una perspectiva de investigación científica, y que impliquen sesiones y mediciones a través del tiempo. Por lo que se les invita a las organizaciones a promover una cultura de integración a proyectos de investigación donde, por ejemplo, se respeten los horarios de los/as trabajadores/as destinados para ello, y además realizar esfuerzos proactivos en torno a fomentar la respuesta responsable a las evaluaciones asociadas a una investigación. Adicionalmente, se invita a los/as investigadores/as a ser más atentos a aquellos elementos del diseño de las intervenciones que podrían afectar los resultados, como por ejemplo la madurez organizacional para la elección de la modalidad de intervención, específicamente el nivel de manejo de las tecnologías de la información de los/as participantes.

Finalmente, este estudio representa un acercamiento pionero en contexto pandémico en el sector salud de IPP, con modalidad online. Esto significa que se ha abordado la necesidad de intervenir en el sector salud a través de plataformas digitales, adaptándose al cambio en las condiciones que significó la pandemia COVID-19, donde el contacto físico y los aforos se vieron limitados, lo que tiene implicaciones importantes en el diseño de investigación en contexto de crisis.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, estás son cinco. En primer lugar, desde una perspectiva del diseño de la investigación, la falta de potencia estadística del grupo control o waiting list, no permitió la utilización de un diseño experimental, presentándose limitaciones inherentes en el control de variables externas que pudieron influir en los resultados. Sin embargo, la alternativa de utilizar un diseño pre-experimental, ofreció una base inicial valiosa para explorar la intervención en un contexto desafiante como el sector público de salud durante la pandemia de COVID-19, y presentó algunas ventajas como una mayor flexibilidad en la selección de los/as participantes, y la posibilidad de obtener datos iniciales, así como establecer un punto de referencia para futuros estudios (Campbell y Stanley, 1966).

En segundo lugar, desde una perspectiva de contexto, otra limitación fue el bajo nivel de implicación de la alta gerencia, lo que es crucial para promover en los/as trabajadores/as la participación en las intervenciones, y la responsabilidad para responder las evaluaciones asociadas a la intervención (Kotter, 2012).

En tercer lugar, se encuentra la existencia de variables fuera del control de el/la investigador/a que pueden haber afectado los resultados. Por ejemplo, la brecha tecnológica existente entre los/as participantes, lo que podría haber dificultado la ejecución de la intervención en línea. Además, la modalidad online de la intervención, si bien facilitó la adherencia al permitir mayor flexibilidad, pudo haber limitado la interacción directa entre los/as participantes y los/as facilitadores. Este aspecto podría haber reducido la efectividad de las actividades prácticas al no contar con un espacio presencial que fomente una participación más dinámica y personalizada, lo cual podría haber impactado en los resultados generales de la intervención.

En cuarto lugar, se menciona el impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, lo que pudo haber influido significativamente en las condiciones laborales y el bienestar de los/as participantes. Las altas demandas y el estrés asociados al contexto pandémico pueden haber afectado la percepción de los/as participantes sobre su capacidad de aplicar las fortalezas trabajadas durante la intervención. Además, este contexto podría haber exacerbado algunas de las variables estudiadas, como el ausentismo o el engagement laboral, complicando la interpretación de los resultados en un escenario más generalizable. Sin embargo, el estudio de intervenciones en Fortalezas del Carácter en el sector público de salud en un contexto pandémico es poco explorado, lo que otorga a este estudio un carácter novedoso y relevante al proporcionar evidencia inicial sobre su implementación en circunstancias excepcionales.

Finalmente, otra limitación del estudio apunta a que los datos se obtuvieron a través de medidas de autoinforme, lo que puede generar un sesgo de varianza común en el análisis. Sin embargo, la prueba de factor común de Harman evidenció que no es un problema. Asimismo, la evaluación de ausentismo laboral se realizó con un instrumento de un solo ítem. Aunque esta metodología es práctica y ajustada al contexto, podría no proporcionar una comprensión completa del constructo. Por lo tanto, podría ser necesario recabar más información en relación con esta variable (Spector, 2006).

Futuras investigaciones

Los resultados obtenidos en la investigación permiten establecer algunos puntos para orientar mejoras organizacionales y futuras investigaciones. Es necesario considerar complejizar el diseño utilizando un diseño experimental y mejores estrategias para mantener la adherencia del grupo control y grupo intervenido, lo que podría proporcionar resultados más precisos y concluyentes (Cohen, 1988). De esta forma, se sugiere implementar un diseño longitudinal para evaluar el efecto de la intervención a través del tiempo. Para esto, resulta importante controlar factores que puedan afectar la pérdida de muestra, como la implicación de la alta gerencia en la promoción de la participación responsable y conectar la participación en las intervenciones con una evaluación de desempeño (e.g., anotación positiva en hoja de mérito).

Asimismo, futuras investigaciones podrían considerar instrumentos más detallados o datos administrativos para enriquecer el análisis. Además, aunque la muestra incluyó participantes con diferentes niveles de ausentismo, centrar futuros estudios en trabajadores/as con altos índices de ausentismo podría ofrecer una perspectiva más específica sobre la eficacia de las intervenciones en Fortalezas del Carácter en este grupo particularmente vulnerable.

Por otra parte, si bien el presente estudio se centra en los recursos personales como eje principal, reconocemos que existen otras variables que también desempeñan un papel crucial en la creación de ambientes laborales saludables, como los recursos laborales, el liderazgo y la cultura organizacional. Aunque estas no fueron abordadas en el diseño actual, su inclusión en futuras investigaciones podría ofrecer una visión más integral del fenómeno, permitiendo identificar interacciones más complejas entre diferentes factores y diseñar estrategias de intervención aún más efectivas y contextualizadas.

Conclusión

Este estudio evaluó la eficacia de una intervención en Fortalezas del Carácter en Centros de Salud Públicos en Chile, logrando disminuir los riesgos psicosociales y el ausentismo laboral. También se observaron mejoras en el engagement laboral en aquellos trabajadores/as con niveles basales, aunque no se hallaron cambios significativos en quienes ya presentaban altos niveles, sugiriendo un posible efecto techo. Esta investigación no solo evidencia la viabilidad de aplicar estrategias de intervención novedosas en contextos de alta demanda, sino que también resalta la importancia de adaptar las modalidades de intervención a las restricciones del entorno, sentando precedentes para futuras investigaciones en escenarios similares. La intervención, implementada en modalidad online durante la pandemia demuestra ser una herramienta valiosa, aunque se recomienda continuar investigando con diseños más robustos y en diferentes contextos.

Agradecimientos

Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) por su apoyo a través de la Beca de Doctorado Nacional ANID Folio # 21240870.

Financiamiento

El estudio fue financiado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) a través del proyecto código P200-INNO232.

Referencias

Ansoleaga, Elisa. (2015). Indicadores de salud mental asociados a riesgo psicosocial laboral en un hospital público. Revista Médica de Chile, 143(1), 47-55. https://doi.org/10.4067/S0034-98872015000100006

Ansoleaga, Elisa, & Castillo-Carniglia, Álvaro. (2011). Riesgo psicosocial laboral y patología mental en trabajadores de hospital. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 29(4), 372-379. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.9681

Aubouin-Bonnaventure, Julia; Chevalier, Séverine; Lahiani, Fadi-Joseph, & Fouquereau, Evelyne. (2023). Well-being and performance at work: a new approach favourable to the optimal functioning of workers through virtuous organisational practice. International Journal of Organizational Analysis, 32(4). https://doi.org/10.1108/ijoa-01-2023-3584

Bakker, Arnold, & Demerouti, Evangelina. (2007). The job demands–resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 309-328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115

Bakker, Arnold, & Demerouti, Evangelina. (2016). Job demands-resources theory: Taking stock and looking forward. Journal of Occupational Health Psychology, 21(2), 292-298. https://doi.org/10.1037/ocp0000056

Bozionelos, Nikos, & Simmering, Marcia. (2022). Methodological threat or myth? Evaluating the current state of evidence on common method variance in human resource management research. Human Resource Management Journal, 32(1), 194-215. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12398

Campbell, John. (1990). Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology. In Marvin D. Dunnette & Leaetta M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (2nd ed., pp. 687–732). Consulting Psychologists Press.

Campbell, Donald, & Stanley, Julian. (1966). Experimental and quasi-experimental designs for research. Rand McNally.

Cannas, Massimo; Sergi, Bruno; Sironi, Emiliano, & Mentel, Urzula. (2019). Job satisfaction andsubjective well-being in Europe. Economics and Sociology, 12(4), 183-196. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-4/11

Carolan, Stephany; Harris, Peter, & Cavanagh, Kate. (2017). Improving Employee Well-Being and Effectiveness: Systematic Review and Meta-Analysis of Web-Based Psychological Interventions Delivered in the Workplace. Journal of Medical Internet Research, 19(7). https://doi.org/10.2196/jmir.7583

Castro, Alejandro, & Cosentino, Alejandro. (2018). IVyF abreviado - IVyFabre: Análisis psicométrico y de estructura factorial en Argentina. Avances en Psicología Latinoamericana, 36(3), 619-637. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4681

Cohen, Jacob. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Second Edition. LEA.

Cruz-Ortiz, Valeria; Salanova, Marisa, & Martínez, Isabel. (2013). Liderazgo transformacional y desempeño grupal: unidos por el engagement grupal. Revista de Psicología Social, 28(2) 183-196. https://doi.org/10.1174/021347413806196762

Demirović Bajrami, Dunja; Petrović, Marco; Sekulić, Dejan; Radovanović, Milan; Blešić, Ivana; Vuksanović, Nikola; Cimbaljević, Marija, & Tretiakova, Tatiana. (2022). Significance of the work environment and personal resources for employees’ well-being at work in the hospitality sector. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 161-165. https://doi.org/10.3390/ijerph192316165

Duan, Wenjie, & Bu, He. (2017). Development and initial validation of a short three-dimensional inventory of character strengths. Quality of Life Research, 26(9), 2519-2531. https://doi.org/10.1007/s11136-017-1594-y

Dubreuil, Philippe; Forest, Jacques, & Courcy, Francois. (2014). From strengths use to work performance: The role of harmonious passion, subjective vitality, and concentration. The Journal of Positive Psychology, 9(4), 335-349. https://doi.org/10.1080/17439760.2014.897452

Ewen, Claire; Jenkins, Helen; Jackson, Craig; Jutley-Neilson, Jagjeet, & Galvin, John. (2021). Well-being, job satisfaction, stress and burnout in speech-language pathologists: A review. International Journal of Speech-Language Pathology, 23(2), 180-190. https://doi.org/10.1080/17549507.2020.1758210

Faul, Franz; Erdfelder, Edgar; Lang, Albert George, & Buchner, Axel. (2007). G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior research methods, 39(2), 175-191. https://doi.org/10.3758/bf03193146

Fernández, Ignacio. (2015). Felicidad organizacional: Cómo construir felicidad en el trabajo. Ediciones B.

Field, Andy. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (4th ed.). SAGE Publications.

Fredrickson, Barbara. (2013). Positive emotions broaden and build. Advances in experimental social psychology, 47, 1-5. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00001-2

George, Darren, & Mallery, Paul. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 Update (4th ed.). Allyn & Bacon.

Ghielen, Sanne Theodora; Van-Woerkom, Marianne, & Meyers, Maria Christina. (2018). Promoting positive outcomes through strengths interventions: A literature review. The Journal of Positive Psychology, 13(6), 573-585. https://doi.org/10.1080/17439760.2017.1365164

Good, Darren J.; Lyddy, Christopher J.; Glomb, Theresa M.; Bono, Joyce E.; Brown, Kirk Warren; Duffy, Michelle K.; Baer, Ruth A.; Brewer, Judson A., & Lazar, Sara W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of Management, 42, 114-142. https://doi.org/10.1177/0149206315617003

Harzer, Claudia. (2020). Fostering character strengths to promote thriving and flourishing in organizations. Organisations beratung, Supervision, Coaching, 27(1), 37–50. https://doi.org/10.1007/s11613-020-00636-w

Harzer, Claudia; Bezuglova, Natalia, & Weber, Marco. (2021). Incremental Validity of Character Strengths as Predictors of Job Performance Beyond General Mental Ability and the Big Five. Frontiers in psychology, 12, 518369. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.518369

Hernández, Tirso Javier. (2023). Desempeño laboral y desempeño social en las organizaciones. Revista Venezolana de Gerencia, 28(101), 8-9. https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.101.1

Hernández-Sampieri, Roberto; Fernández-Collado, Carlos, & Baptista-Lucio, Pilar. (2006). Análisis de los datos cuantitativos. Metodología de la investigación. McGraw Hill.

Hobfoll, Stevan; Johnson, Robert; Ennis, Nicole, & Jackson, Anita. (2003). Resource loss, resource gain, and emotional outcomes among inner city women. Journal of Personality and Social Psychology, 84(3), 632-43. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.3.632

International Labour Organization (ILO). (1986). Psychosocial Factors at Work: Recognition and Control. Occupational Safety and Health Series, 56. International Labour Office, Geneva. https://ilo.primo.exlibrisgroup.com/permalink/41ILO_INST/1jaulmn/alma992480113402676

International Labour Organization (ILO). (2020). ILO Monitor 1st Edition: COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. Author. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm

Knight, Caroline; Patterson, Malcolm, & Dawson, Jeremy. (2017). Building work engagement: A systematic review and meta-analysis investigating the effectiveness of work engagement interventions. Journal of organizational behavior, 38(6), 792–812. https://doi.org/10.1002/job.2167

Kong, Dejun, & Ho, Violet. (2015). A self-determination perspective on strengths use at work. The Journal of Positive Psychology, 1(11). https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1004555

Kotter, John Paul. (2012). Leading change. Harvard Business Press.

Lin, Chieh-Peng. (2010). Modeling corporate citizenship, organizational trust, and work engagement based on attachment theory. Journal of Business Ethics, 94, 517-531. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0279-6

Linley, Alex, & Harrington, Sue. (2006). Strengths coaching: A potential-guided approach to coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 1(1), 37–46. https://doi.org/10.53841/bpsicpr.2006.1.1.37

Littman-Ovadia, Hadassah, & Steger, Michael. (2010). Character strengths and well-being among volunteers and employees: Toward an integrative model. The Journal of Positive Psychology, 5(6), 419-430. https://doi.org/10.1080/17439760.2010.516765

Llorens, Susana, & Salanova, Marisa. (2014). Loss and gain cycles? A longitudinal study about burnout, engagement and self-efficacy. Burnout Research, 1(1), 3-11. https://doi.org/10.1016/j.burn.2014.02.001

Llorens, Susana; Schaufeli, Wilmar Bernard; Bakker, Arnold, & Salanova, Marisa. (2007). Does a Positive Gain Spiral of Resources, Efficacy Beliefs and Engagement exist? Computers in Human Behaviol, 23(1), 825-841. https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.11.012

MacCallum, Robert; Zhang, Shaobo; Preacher, Kristopher, & Rucker, Derek. (2002). On the practice of dichotomization of quantitative variables. Psychological Methods, 7(1), 19-40. https://doi.org/10.1037/1082-989x.7.1.19

Martínez, Carolina Luengo; Moraga, Sebastián; Paredes, Carla Sandoval; Vásquez, Amanda, & Villarroel, Cristina. (2020). Occupational fatigue and work absenteeism in female assistant nurses of a high-complexity hospital, Chile. Ciencia & Saude Coletiva, 25(1), 243-249. https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.28832019

Meyers, Maria Christina, & van Woerkom, Marianne. (2017). Effects of a strengths intervention on general and work-related well-being: The mediating role of positive affect. Journal of Happiness Studies, 18(3), 671–689. https://doi.org/10.1007/s10902-016-9745-x

Miglianico, Marine; Dubreuil, Philippe; Miquelon, Paule; Bakker, Arnold, & Martin-Krumm, Charles. (2020). Strength use in the workplace: A literature review. Journal of Happiness Studies, 21, 737-764. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00095-w

Ministerio de Salud (MINSAL). (2017). Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Santiago de Chile: Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. https://www.minsal.cl/portal/url/item/e039772356757886e040010165014a72.pdf

Moreno, Bernardo. (2011). Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y cambios actuales. Medicina y Seguridad del Trabajo, 57(1), 4-19. https://doi.org/10.4321/S0465-546X2011000500002

Niemiec, Ryan. (2018). Character strengths interventions: A field guide for practitioners. Hogrefe Publishing.

Niemiec, Ryan, & Pearce, Ruth. (2021). The practice of character strengths: Unifying definitions, principles, and exploration of what’s soaring, emerging, and ripe with potential in science and in practice. Frontiers in Psychology, 11(590220), 1-16. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.590220

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022a). Directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo: resumen ejecutivo. https://apps.who.int/iris/handle/10665/363173.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022b). Informe mundial sobre salud mental: transformar la salud mental para todos. https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338

Pan American Health Organization (PAHO). (2022). The COVID-19 HEalth caRe wOrkErs Study (HEROES). Informe Regional de las Américas. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55563/OPSNMHMHCOVID-19220001_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pang, Dandan, & Ruch, Willibald. (2020). Fusing character strengths and mindfulness interventions: Benefits for job satisfaction and performance. Journal of Occupational Health Psychology, 24(1). 150-162. https://doi.org/10.1037/ocp0000144

Peláez, María Josefina; Salanova, Marisa, & Martínez, Isabel María. (2020). Coaching-based leadership intervention program: A controlled trial study. Frontiers in Psychology, 10(3066). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03066

Peterson, Christopher, & Seligman, Martin. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford University Press.

Peterson, Christopher; Stephens, John Paul; Park, Nansook; Lee, Fiona, & Seligman, Martin. (2010). Strengths of character and work. In Alex Linley, Susan Harrington & Nicola Garcea (Eds.), Oxford handbook of positive psychology and work (pp. 221–231). Oxford University Press. https://psycnet.apa.org/record/2009-21869-018

Podsakoff, Phillip Michael; MacKenzie, Scott; Lee, Jeong-Yeon, & Podsakoff, Nathan. (2003). Common method biases in be-havioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879

Podsakoff, Phillip Michael; MacKenzie, Scott, & Podsakoff, Nathan. (2012). Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. Annual review of psychology, 63, 539–569. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100452

Proyer, René; Gander, Fabian; Wellenzohn, Sara, & Ruch, Willibald. (2015). Strengths-based positive psychology interventions: A randomized placebo-controlled online trial on long-term effects for a signature strengths- vs. a lesser strengths-intervention. Frontiers in Psychology, 6(22), 456. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00456

Quinlan, Denise; Swain, Nicola, & Vella-Brodrick, Dianne. (2012). Character strengths interventions: Building on what we know for improved outcomes. Journal of Happiness Studies, 13(6), 1145-1163. https://doi.org/10.1007/s10902-011-9311-5

Salanova, Marisa; Bresó, Edgar, & Schaufeli, Wilmar Bernard. (2005). Hacia un modelo espiral de las creencias de eficacia en el estudio del burnout y del engagement. Ansiedad y Estrés, 11(2-3), 215-2. https://psycnet.apa.org/record/2006-04150-007

Salanova, Marisa; Llorens, Susana; Acosta, Hedy, & Torrente, Pedro. (2013). Positive Interventions in Positive Organizations. Intervenciones Positivas en Organizaciones Positivas. Terapia Psicológica, 31(1), 101-113. https://doi.org/10.4067/S0718-48082013000100010

Salanova, Marisa; Llorens, Susana; Cifre, Eva, & Martínez, Isabel María. (2006). Metodología RED-WoNT. En José Luis Meliá, Clotilde Nogareda, Matilde Lahera, Antonio Duro, José María Peiró, Ramón Pou, Marisa Salanova, Diego Gracia, José María Bona, Juan Carlos Bajo & José Francisco Martínez-Losa (Eds.), Perspectivas de intervención en riesgos psicosociales, evaluación de riesgos. (pp. 131-154). Foment del Treball Nacional.

Salanova, Marisa; Llorens, Susana; Cifre, Eva, & Martínez, Isabel María. (2012). We need a hero! Toward a validation of the HEalthy and Resilient Organization (HERO) Model. Group, & Organization Management, 37(6), 785–822. https://doi.org/10.1177/1059601112470405

Salanova, Marisa, & López-Zafra, Esther. (2011). Introducción: Psicología social y psicología positiva. Revista de Psicología Social, 26(3), 339-343. https://doi.org/10.1174/021347411797361248

Schaufeli, Wilmar Bernard; Salanova, Marisa; González-Roma, Vicente, & Bakker, Arnold. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92. https://doi.org/10.1023/A:1015630930326

Seligman, Martin; Steen, Tracy; Park, Nansook, & Peterson, Christopher. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410. https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.5.410

Shadish, William Raymond; Cook, Thomas Dixon, & Campbell, Donald Thomas. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Mifflin and Company.

Shultz, Kenneth; Whitney, David, & Zickar, Mike. (2013). Measurement theory in action: Case studies and exercises (2nd. Ed.). Routledge.

Sin, Nancy, & Lyubomirsky, Sonja. (2009). Enhancing well‐being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice‐friendly meta‐analysis. Journal of Clinical Psychology, 65(5), 467-487. https://doi.org/10.1002/jclp.20593

Sonnentag, Sabine. (2015). Dynamics of wellbeing. Annual Review of Organizational Psychology, 2, 261–293. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032414-111347

Spector, Paul. (2006). Method variance in organizational research: Truth or urban legend? Organizational Research Methods, 9(2), 221–232. https://doi.org/10.1177/1094428105284955

Superintendencia de Seguridad Social. (2024). Estadísticas de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral 2023. https://www.suseso.cl/607/w3-article-741922.html

Van Wingerden, Jessica, & Van der Stoep, Joost. (2018). The motivational potential of meaningful work: Relationships with strengths use, work engagement, and performance. PLoS ONE, 13(6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197599

Vásquez-Pailaqueo, María Paz; Inostroza-Naranjo, Romina Fernanda, & Acosta-Antognoni, Hedy. (2021). Liderazgo transformacional: su impacto en la confianza organizacional, work engagement y desempeño laboral en trabajadores millennials en Chile. Revista de Psicología, 30(1), 1-17. https://doi.org/10.5354/0719-0581.2021.55066

Vera, María; Rodríguez-Sánchez, Alma María, & Salanova, Marisa. (2017). May the force be with you: Looking for resources that build team resilience. Journal of Workplace Behavioral Health, 32(2), 119-138. https://doi.org/10.1080/15555240.2017.1329629

Vidal, Manuel Merino. (2017). Estilos de liderazgo en una directora desde la percepción de los docentes de una institución educativa pública de la provincia constitucional del callao [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica de Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/9677

Wang, Yangsong; Huang, Jie, & You, Xuqun. (2016). Personal resources influence job demands, resources, and burnout: A one-year, three-wave longitudinal study. Social Behavior and Personality: An International Journal, 4(2), 247-258. https://doi.org/10.2224/sbp.2016.44.2.247

Wright, Thomas; Cropanzano, Russell, & Bonett, Douglas. (2007). The moderating role of employee positive wellbeing on the relation between job satisfaction and job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 12(2), 93. https://doi.org/10.1037/1076-8998.12.2.93

María Vásquez-Pailaqueo

Psicóloga y Magíster en Psicología Social. Mención: Metodología de la Investigación Social, y Candidata a Doctor en Psicología. Universidad de Talca, Chile.

maria.vasquezp@utalca.cl

https://orcid.org/0000-0002-3453-900X

Hedy Acosta-Antognoni

Profesora Asistente de la Facultad de Psicología, Universidad de Talca, Chile. Doctor en Psicología del Trabajo y las Organizaciones con mención internacional. Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en Recursos Humanos con doble mención: Salud Ocupacional y Desarrollo de Recursos Humanos. Universitat Jaume I. España.

hacosta@utalca.cl

https://orcid.org/0000-0002-8412-4128

Formato de citación

Vásquez-Pailaqueo, María Paz, & Acosta-Antognoni, Hedy. (2025). Evaluación de la eficacia de una intervención en Fortalezas del Carácter en Centros de Salud Públicos en Chile. Quaderns de Psicologia, 27(2), e2147.

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2147

Historia editorial

Recibido: 19-03-2024

1ª revisión: 12-12-2024

Aceptado: 07-01-2025

Publicado: 29-08-2025