Quaderns de Psicologia | 2025, Vol. 27, Nro. 2, e2155 | ISSN: 0211-3481 |

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2155

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2155

Inteligencia emocional, salud y desarrollo Identitario: un estudio exploratorio de su relación en población LGTB

Emotional Intelligence, Health and Identity Development: An Exploratory Study of Their Relationship Among LGTB Population

Estibaliz Cepa-Rodríguez

Universidad del País Vasco

Resumen

Actualmente, los estudios acerca del impacto negativo de la LGTBfobia tienen el reto de hallar factores de protección para el colectivo LGTB. Este estudio exploratorio analiza la relación entre la inteligencia emocional (IE), la salud y la identidad de 1215 personas. Para ello, se identificaron cuatro perfiles con un análisis clúster que combinaba las tres dimensiones de IE: uno con puntuaciones altas en las tres áreas e, inversamente, otro con bajas; un tercero que destaca por su alta reparación y otro con alta atención y baja reparación. Los resultados evidencian notables diferencias en salud y desarrollo identitario. Las personas con índices medio-altos en claridad y reparación tienen menos alteraciones de salud, es decir, mayor autoestima, satisfacción y aceptación identitaria. Es necesario considerar las implicaciones de este trabajo en la práctica profesional de quienes tratan de promover la salud y las experiencias positivas de la comunidad LGTB en contextos desfavorables.

Palavras-chave: Inteligencia emocional; Salud; Identidad LGTB; Diversidad

Abstract

Nowadays, studies on the negative impact of LGTBphobia have the challenge of finding protective factors for the LGTB community. This exploratory study analyse the relationship between emotional intelligence (EI), health and identity in 1215 people. To this purpose, four profiles were identified with a cluster analysis that combined the three dimensions of EI: one with high scores in all three areas and, conversely, one with low scores; also, a third with high repair and a fourth with high attention and low repair. The results show notable differences in health and identity development. People with medium-high indices of clarity and reparation are those with the least mental health alterations, that is, greater self-esteem, life satisfaction and identity acceptance. It is necessary to consider the implications of this work for the professional practice of those seeking to promote the health and positive experiences of the LGBT community in disadvantaged contexts.

Keywords: Emotional intelligence; Health; LGBT identity; Diversity

Introducción

España es, a nivel mundial, uno de los países en los que mayor porcentaje (14 %) de la población afirma pertenecer al colectivo de lesbianas, gais, trans y bisexuales (LGTB)1 (Ipsos, 2023) y uno de los estados que mayores esfuerzos está realizando por su reconocimiento, protección e integración en la vida pública (Duncan, 2024). Sin embargo, aunque en el plano sociopolítico se rechazan la estigmatización y la intimidación basadas en la sexualidad y la identidad de género, persiste la discriminación abierta y sutil hacia las identidades no cisheteronormativas en numerosos ámbitos sociales. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+, 2023), por ejemplo, alerta de que en el contexto español más de 283.000 personas han sido víctimas de acoso (29 %), discriminación (27,5 %) o agresión física o sexual (8,6 %); unas cifras que contrastan con los datos oficiales, a pesar de que confirman su aumento cada año (Ministerio del Interior, 2023). En este sentido, las personas LGTB y aquellas cuya identidad pone en cuestión los estándares que una sociedad cisheterosexista tiene sobre la identidad sexual y de género (ISG), incluso en los países con índices de aceptación altos (Wallace et al., 2024), enfrentan numerosos desafíos que ponen en jaque su salud física y psicoemocional (Cabral y Pinto, 2023).

El modelo sobre el estrés minoritario en las minorías sexuales (Meyer, 2003) y la adaptación para incluir la realidad trans (Testa et al., 2015), destacan que las personas LGTB, al alejarse del modelo hegemónico dominante, están expuestas a fuentes de estrés adicionales más allá de los estresores y traumas generales. La literatura reconoce que soportan, a lo largo de un continuum distal-proximal, desafíos únicos que proceden de una sociedad hostil y LGTBfóbica, y afectan negativamente a su salud (Helminen et al., 2023; Wilson et al., 2024). Por una parte, estresores distales o contextuales (violencia, humillaciones, desprecio, etc.) que se vierten sobre el conjunto minoritario en diferentes ámbitos sociales (sanitario, laboral, educativo, etc.) (Flores et al., 2022; Giraud y Leonard, 2024; Haarmann et al., 2024). Por otra parte, estresores proximales o personales (pensamientos negativos, aislamiento y auto-estigma), a consecuencia de la internalización subjetiva de los sucesos y comportamientos desfavorables (Weeks et al. 2023).

De hecho, las personas LGTB, en comparación con las cisheterosexuales, muestran mayor propensión a desarrollar trastornos de salud (ansiedad, rumia y depresión) y comportamientos de riesgo (autolesiones, consumo, suicidio, etc.) que disminuyen su autoestima y satisfacción vital al mismo tiempo que aumentan sus dificultades para afianzar vínculos interpersonales y desarrollar su identidad (Landa-Blanco et al., 2024; Wilson et al., 2024). Según Mark Hatzenbuehler (2009), el estrés asociado a los prejuicios y el estigma genera secuelas dañinas universales (por ejemplo, rumia), no específicas de las minorías sexuales y de género (MSG), que originan alteraciones en la salud mental de quienes presentan carencias a nivel psicológico y afectivo. Por ello, Liadh Timmins et al. (2020), en un estudio comunitario en el que han participado 4248 individuos, descubren que el trauma ocasionado por los estereotipos, el rechazo y la falta de vínculos afectivos, se relaciona, de manera positiva y significativa, con la angustia psicológica y distintas alteraciones de salud entre la población LGTB, sobre todo, en aquellos individuos con alta predisposición a pensamientos rumiativos. También, Akanksha Singh et al. (2023), en su revisión sistemática, advierten que, además de la rumia, las dificultades para gestionar los estados afectivos suelen ser una causa directa de la aparición de síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Otras investigaciones también reiteran que el estrés minoritario, unido a una baja competencia para gestionar y regular las emociones, son factores de riesgo para la comunidad LGTB que aumentan la angustia psicológica, el aislamiento y los comportamientos de riesgo como el alcoholismo y el consumo de drogas (Kapatais et al., 2023; Vogel et al., 2023).

Sin embargo, es preciso considerar que esta realidad constituye una problemática que afecta de diferente manera a los subgrupos específicos dentro del colectivo (Evje, 2023). Por ejemplo, las personas bisexuales están expuestas a mayor violencia y estigmatización debido a la doble discriminación y los prejuicios que reciben tanto por parte de heterosexuales como de gays o lesbianas (Mereish et al., 2017), lo que eleva su propensión al aislamiento social y a una mala salud (Haarmann et al., 2024). En la misma línea, varios estudios sugieren que los individuos trans o de género diverso enfrentan mayores problemas conductuales y psico-emocionales en comparación no solo con las personas cisheterosexuales sino también con las cis-LGB (Black et al., 2023) debido al influjo de factores particulares asociados a la cisnormatividad (por ejemplo, la confusión de género) que resultan potencialmente más peligrosos (Giraud y Leonard, 2024; Helminen et al., 2023; Testa et al., 2015). A pesar de este matiz, la empiria coincide en que todas las identidades LGTB conforman un grupo poblacional en alto riesgo psicosocial y advierte que, con el tiempo y sin los recursos adecuados, las alteraciones en la salud que padecen y sus consecuencias pueden volverse crónicas y dar lugar a serios índices de morbilidad psiquiátrica (Fredriksen-Goldsen et al., 2023).

En este sentido, aunque los hallazgos reconocen que la problemática real a combatir y erradicar es la LGTBfobia —pues los prejuicios y las distintas formas de violencia simbólica y estructural que promueve en distintas áreas de la vida son los que determinan negativamente los índices de salud y bienestar de la población LGTB (Flores et al., 2022; Landa-Blanco et al., 2024)— cada vez más trabajos tratan de hallar paralelamente claves que permitan a las MSG no sucumbir ante el estigma y reducir o revertir su impacto en la salud. Sobre todo, cuando se ha confirmado que las habilidades, competencias o recursos —personales, interpersonales o comunitarios— constituyen factores mediadores claves en la relación que los estresores LGTBfóbicos mantienen con los resultados de salud en contextos desfavorables o poco inclusivos (Cabral y Pinto, 2023; Wallace et al., 2024). Por ello, actualmente, la literatura enfocada a dar respuesta a la realidad LGTB comienza a reparar en la Inteligencia Emocional (IE) (Arsyane y Aishah, 2015; Hernández-López y Esteban, 2023) con motivo de los múltiples beneficios que tiene para la salud y el bienestar (Ibrahim et al., 2022).

Eddiel Hernández-López y Caleb Esteban (2023) indican que la IE, en términos simples, se refiere a la capacidad que un individuo tiene para entender y gestionar sus propias emociones, incluso las ajenas, y para establecer y manejar relaciones de forma eficaz. Las personas con un alto nivel de IE, de hecho, están mejor preparadas para gestionar los factores estresantes que aparecen en su entorno de aprendizaje, establecer vínculos sociales positivos y, por ende, experimentar menor estrés en general (D’Amico y Geraci, 2023; Pirsoul et al., 2023). Este trabajo, en concreto, toma como referencia la definición de IE de John Mayer y Peter Salovey (1997), quienes señalan que se trata de una meta-habilidad que engloba tres dimensiones independientes y, al mismo tiempo, complementarios: primero, la atención emocional o la habilidad para atender las emociones propias y ajenas; segundo, la claridad emocional o la destreza para identificarlas y distinguirlas; y, tercero, la reparación emocional o la capacidad de regular correctamente los estados afectivos. Los estudios que han tratado de medir el nivel de IE en población general a través de escalas estandarizadas corroboran, por un lado, que existen diferentes perfiles de IE entre la sociedad (individuos con puntuaciones bajas en todos los elementos, otros con alta reparación y baja atención, etc.) (Hidalgo-Fuentes et al., 2024). Por otro lado, también afirman que el patrón idóneo es aquel definido por puntuaciones medias en atención junto con medio-altas en claridad y en reparación debido a su relación positiva con factores asociados con la salud y el funcionamiento psicológico positivo (Fernández-Berrocal et al., 2004). Por ejemplo, la literatura da cuenta de la relación que altos niveles de IE tienen con índices inferiores de estrés, ansiedad y depresión (Ayala-Servín et al., 2021), así como mayores puntuaciones en autoestima, satisfacción vital y felicidad (Hidalgo-Fuentes et al., 2024), optimismo, resiliencia (Lacomba-Trejo et al., 2024), satisfacción laboral (Sánchez-Pujalte et al., 2023), desarrollo académico, comportamientos pro-sociales y compromiso ciudadano (Estrada et al., 2021). Entre las investigaciones centradas en la comunidad, no obstante, existe un serio vacío empírico acerca de sus beneficios (Mîndru y Năstasă, 2017).

El estudio de la IE en el colectivo LGTB debería ser objetivo de primer orden; especialmente, en un contexto que precisa que los proyectos empíricos con modelos centrados en el déficit, que refuerzan las percepciones negativas sobre la salud LGTB (Peel et al., 2023), sean sustituidos por la investigación que aborda las vidas y experiencias LGTB desde perspectivas más positivas y resilientes (Cabral y Pinto, 2023; Huynh y Lee, 2023; Wilson et al., 2024). El propio Hatzenbuehler (2009) no solo concluye que la rumia puede ser un efecto directo de la exposición al estigma, sino que también confirma, con el apoyo de su Modelo de Mediación Psicológica, que las estrategias de afrontamiento basadas en la regulación emocional pueden resultar trascendentales para disminuir las cogniciones negativas o repetitivas de un individuo y mejorar los resultados de salud y bienestar. En la misma línea, otros profesionales también ensalzan el papel de la correcta comprensión, manejo y regulación de los estados anímicos, esto es, la búsqueda de equilibrio emocional como elemento de protección para aminorar o revertir el impacto del estrés minoritario (Kapatais et al., 2023; Vogel et al., 2023).

Recientemente, la literatura ha comenzado a examinar específicamente la IE. Phycilicia Arsyane y Siti Aishah (2015) en una investigación centrada en 120 hombres homosexuales han encontrado que, a pesar del influjo del entorno cisheterosexista, los individuos con puntuaciones medio-altas en las dimensiones de la IE consiguen desarrollar distintas aptitudes que les permiten afrontar mejor los eventos LGTBfóbicos, dado que la misma se relaciona positivamente con variables asociadas a un mejor estado psico-emocional y un mejor desarrollo de la identidad sexual y de género. M. A. Mîndru y Laura-Elena Năstasă (2017) revelan que desarrollar correctamente las habilidades que abarca la IE resulta esencial tanto para facilitar que la aceptación identitaria de las personas LGTB durante el proceso de coming out como para mejorar las actitudes ante la diversidad sexual y de género de toda la población. En ambos trabajos, no obstante, se subraya la escasa atención prestada empíricamente a las competencias emocionales del colectivo LGTB.

Habida cuenta del planteamiento realizado, en este estudio se persiguen tres propósitos principales. Primero, identificar entre una muestra de personas LGTB diversos perfiles de IE combinando los tres componentes que la constituyen según su grado de desarrollo. Considerando la revisión bibliográfica, se espera confirmar la existencia de cuatro perfiles: (1) un perfil con puntuaciones bajas en las tres dimensiones e, inversamente, (2) otro con puntuaciones altas en todas. Asimismo, (3) un perfil con altas puntuaciones solamente en atención y, en cambio, (4) otro perfil con baja atención y alta claridad y reparación. Segundo, una vez identificados y definidos los perfiles, se pretende analizar su relación con la salud y el desarrollo identitario. Se esperan diferencias significativas; en concreto, que el perfil con puntuaciones globales bajas en IE (1) y el que destaca por su atención (3) se relacionen con mayores alteraciones en la salud y mayor incertidumbre identitaria. En cambio, que aquel con altas puntuaciones en IE (2) y en el que prevalecen la claridad y la reparación (4), tengan un mejor nivel de salud y aceptación identitaria. Tercero, estudiar las diferencias en las variables objeto de estudio con base en la identidad LGTB. En este caso, aunque no se han realizado comparativas de perfiles de IE en población LGTB en la literatura previa, se espera que las personas bisexuales y las trans muestren más alteraciones de salud y desarrollo identitario y, con ello, un perfil de IE más propenso a tales resultados.

Método

Con motivo de alcanzar los propósitos definidos, se propuso una investigación cuantitativa no experimental y transversal de tipo descriptivo, comparativo y correlativo.

Participantes

La muestra, de conveniencia, estuvo compuesta por 1215 personas que estaban inscritas en distintas asociaciones LGTB españolas: 452 hombres, 756 mujeres y 7 intersexuales. Entre ellas, un 36,9 % eran bisexuales, un 26,7 % gays, un 25,1 % lesbianas, un 8,3 % heterosexuales y un 3 % no lo especificó. A su vez, 796 se identificaron como cisgénero, 271 como trans, 79 como no binarias y 69 identificaron otras opciones. Su edad media fue de 28,22 (SD= 10,42), dado que un gran porcentaje eran estudiantes (42,2 %), y la mayoría procedían de la Comunidad de Madrid (19,5 %), Cataluña (18,6 %), País Vasco (16,2 %) y Andalucía (12,1 %).

Variables e instrumentos

La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario auto-informativo voluntario y anónimo elaborado ad hoc, el cual se cumplimentaba en 15 minutos. Junto con los ítems sociodemográficos, el mismo incluía cuestiones sobre inteligencia emocional. Se utilizó la versión española de la Trait Meta-Mood Scale-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004) para medirla, dispone de 24 ítems para recoger datos sobre tres áreas de la IE —atención, claridad y reparación—, valiéndose de una escala Likert (1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo); por ejemplo, “pienso en mi estado de ánimo constantemente”. Al igual que en la versión original, este trabajo obtuvo propiedades psicométricas adecuadas (α=,88, α=,92 y α=,90, respectivamente).

Salud. La ansiedad y la depresión, siguiendo a Kurt Kroenke et al. (2019), fueron estudiadas con un único ítem cada una (“¿Se ha sentido ansioso/a en el último mes?”, y “¿Se ha sentido deprimido/a en el último mes?”, respectivamente) con cinco opciones de respuesta. Se obtuvo una correlación entre ambos de 0,612**. La satisfacción se evaluó mediante la Escala de Satisfacción Vital (SWLS) (Diener et al., 1985), que incluye ítems como “Estoy satisfecho/a con mi vida”. Su consistencia interna fue de α=,88. La autoestima fue medida con la Escala de Autoestima de 10 ítems (“En general, estoy satisfecho/a conmigo mismo/a”) de Morris Rosenberg (1965; citado en Rosenberg, 1985) (α= 0,88).

Identidad LGTB: Se aplicó la Escala de Identidad (EDOS-LGTB) (Vincés-Guillén, 2016) para recoger información sobre la incertidumbre (preocupación por la aceptación) y la integración (percepción positiva) identitarias. Ejemplos de ítems son: “Siento incomodidad sabiendo que otros/as me juzgan por ser LGTB” y “Estoy orgulloso/a de ser LGTB” respectivamente. Sus propiedades psicométricas fueron adecuadas: α=,89 y α=,86.

Procedimiento

En febrero de 2024, se envió una carta de presentación a distintas asociaciones LGTB españolas solicitando ayuda para la difusión de la herramienta online en sus plataformas digitales. La carta informativa, además de matizar que el proceso de reclutamiento se alargaría dos meses, incluía los objetivos, la descripción del instrumento (incluido su carácter anónimo y voluntario), el tiempo estimado (15 min.), el link al cuestionario de Google Forms y los criterios de inclusión: los y las participantes debían ser personas LGTB españolas. Incluso, para fomentar la colaboración de las asociaciones, se acordó que los principales hallazgos serían devueltos mediante un libro blanco. Tanto el procedimiento como los recursos empleados en la recolección de datos fueron previamente verificados y aprobados por el Comité de Ética de la Universidad del País Vasco.

Análisis estadísticos

Una vez informatizados y depurados los datos, se efectuó un análisis de conglomerados (Clúster de K-medias) para identificar los perfiles de IE y agrupar a los y las participantes en grupos con características análogas. Para ello, se utilizaron las puntuaciones obtenidas en las tres dimensiones de la IE que evalúa el TMMS-24 (Atención, Claridad y Reparación). Además, tras establecer los grupos, se procedió a definir y diferenciar sus características en salud (ansiedad, depresión, satisfacción y autoestima) y desarrollo identitario (incertidumbre y aceptación) a través de análisis descriptivos, correlacionales y comparativos (ANOVA y MANOVA) realizados con SPSS v.28. De forma complementaria, se estimó el tamaño del efecto.

Resultados

Los datos descriptivos y los índices de correlaciones se recogen en la tabla 1.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las variables objeto de estudio

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Atención |

-- |

||||||||

Claridad |

,13** |

-- |

|||||||

Reparación |

,290** |

,52** |

-- |

||||||

Ansiedad |

-,06* |

-,34** |

-,41** |

-- |

|||||

Depresión |

-,06* |

-,32** |

-,41** |

,65** |

-- |

||||

Satisfacción |

,12** |

,42** |

,44** |

-,55** |

-,53** |

-- |

|||

Autoestima |

,09** |

,51** |

,53** |

-,49** |

-,52** |

,64** |

-- |

||

Incertidumbre |

,07* |

-,19** |

-,17** |

,28** |

,29** |

-,31** |

-,40** |

-- |

|

Aceptación |

,12** |

,29** |

,32** |

-,29** |

-,28** |

,35** |

,32** |

-,31** |

-- |

M |

25,84 |

27,07 |

27,64 |

2,47 |

1,19 |

15,74 |

31,78 |

21,61 |

19,00 |

SD |

7,78 |

6,98 |

6,85 |

1,20 |

1,15 |

5,04 |

9,76 |

7,42 |

5,09 |

Nota: * p ≤,05; ** p ≤,001

Perfiles de Inteligencia Emocional identificados

Para definir los grupos, se contemplaron criterios teóricos y empíricos. De hecho, se estudió la posibilidad de que hubiese una solución convergente antes llegar a las 10 iteraciones predeterminadas para el modelo hipotético de cuatro grupos. Además, se contempló la correspondencia entre el modelo y las hipótesis designadas.

Se ejecutó un análisis inicial con tres clústeres que mostró un perfil que presentaba puntuaciones bajas en todas las áreas de la IE y otro con un promedio alto en las mismas junto a un tercer grupo que destacaba por su alta reparación. No obstante, con esos tres grupos no se podía visualizar el rol diferencial de la atención y la reparación emocional destacado en trabajos previos; por esta razón, se decidió aplicar la fórmula de cuatro como óptima solución convergente (Hidalgo-Fuentes et al., 2024; Kapatais et al., 2023; Lacomba-Trejo et al., 2024; Sánchez-Pujalte et al., 2023; Vogel et al., 2023).

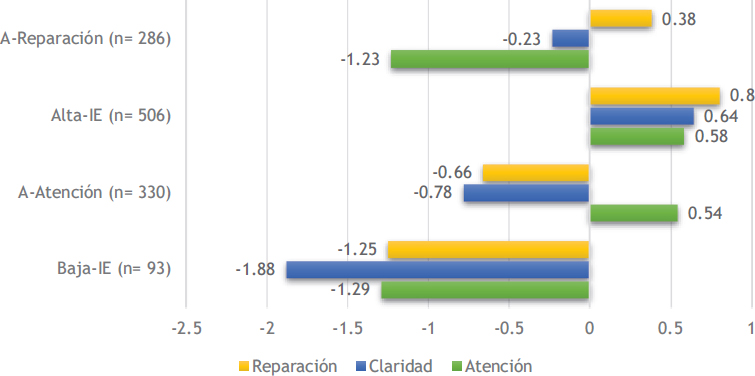

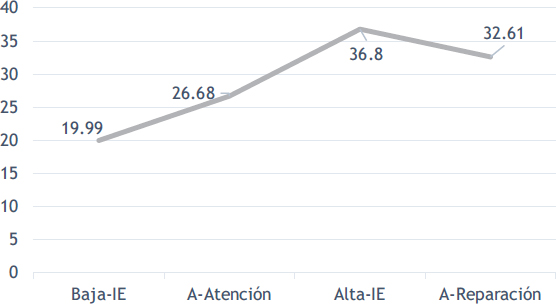

Tras dicha decisión, y a fin de certificar que la identificación de grupos era correcta, se ejecutó un análisis comparativo de medias entre el perfil y las áreas de la IE. Los resultados indican que: el grupo 1, denominado “Baja-IE”, lo integran 93 individuos (7,7 %) que han obtenido puntuaciones bajas en las tres dimensiones de la IE; el grupo 2, identificado como “A-Atención”, lo integran 330 personas (27,2 %) que han logrado puntuaciones altas en atención, pero bajas en el resto de sub-componentes de la IE; el grupo 3, calificado como “Alta-IE”, está compuesto por 506 individuos (41,7 %) que han conseguido puntuaciones altas en las tres áreas que abarca la IE; y, finalmente, el grupo 4, definido como “A-Reparación”, está constituido por 286 personas (23,5 %) que, a pesar de haber mostrado puntuaciones bajas en atención emocional, manifiestan una habilidad medio-alta en claridad y reparación emocional (Figura 1).

Figura 1. Niveles de los clústeres en cada dimensión de la inteligencia emocional

Diferencias intergrupales en salud mental, bienestar y desarrollo identitario

El MANOVA para el conjunto de variables, Traza de Pillai de,371, F(3,1212) = 28,99, p≤,001, evidencia que, en base a los perfiles de IE, existen diferencias significativas entre grupos en salud y desarrollo identitario, siendo su tamaño del efecto alto (η2=,126). En consecuencia, se han analizado las diferencias generales entre grupos en las dimensiones junto al tamaño del efecto y las diferencias específicas más llamativas.

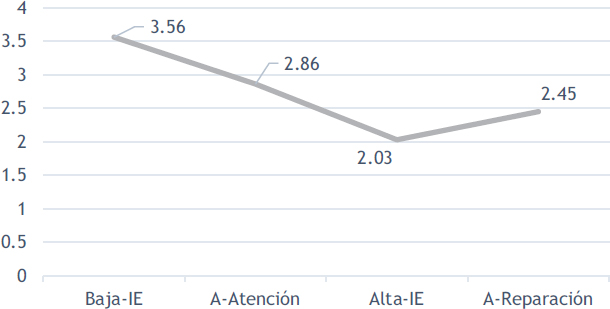

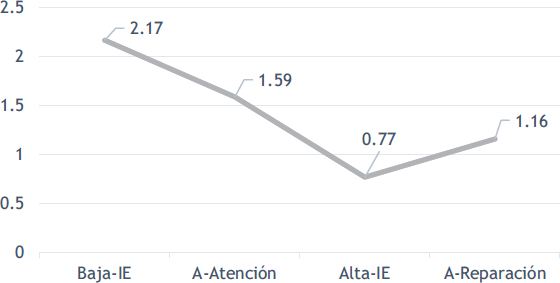

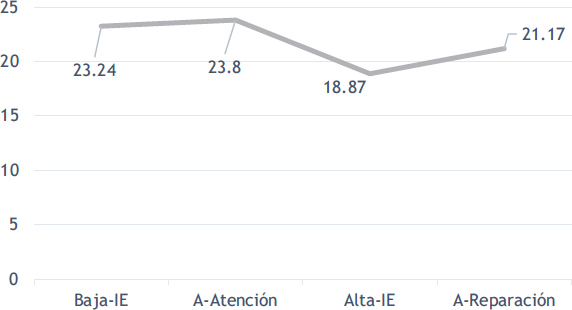

La figura 2 y la tabla 2 muestran diferencias significativas en ansiedad con un tamaño del efecto alto (p≤,001; η2=,148). En concreto, los y las integrantes del grupo “Baja-IE”, seguidos del clúster “A-Atención”, son quienes presentan valores significativamente más altos (x̄= 3,56; SD= 1,19; p≤,001; d = 1,32, y x̄= 2,86; SD= 1,09; p≤,001; d = 0,75, respectivamente), en comparación con el grupo Alta-IE (x̄= 2,03; SD= 1,13). En depresión, se repite la misma tendencia (p≤,001; η2=,142), siendo las personas con escasas habilidades para atender, comprender y equilibrar sus estados afectivos (Baja-IE) las que se autoperciben más deprimidas (x̄= 2,17; SD= 1,32; p≤,001; d = 1,20) que el resto (Alta-IE: x̄= 0,77; SD= 0,99) (Figura 3).

Figura 2. Medias en ansiedad, significatividad y tamaño del efecto

Nota: (F(3,1212)= 69,96; p≤,001; η2=,148)

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de los grupos y su eta cuadrado (η2) en cada variable de salud e identidad

Grupo (N) |

Baja-IE (93) |

A-Atención (330) |

Alta-IE (506) |

A-Reparación (286) |

Significación estadística |

|

M(SD) |

M(SD) |

M(SD) |

M(SD) |

F(3,1212) |

η2 |

|

Ansiedad |

3,56(1,19) |

2,86(1,09) |

2,03(1,13) |

2,45(1,07) |

69,96* |

,148 |

Depresión |

2,17(1,32) |

1,59(1,12) |

0,77(0,99) |

1,16(1,06) |

67,08* |

,142 |

Satisfacción |

10,39(4,56) |

13,68(4,12) |

17,92(4,44) |

16,01(4,89) |

108,09* |

,211 |

Autoestima |

19,99(9,58) |

26,68(8,19) |

36,80(7,61) |

32,61(8,65) |

171,52* |

,298 |

Incertidumbre |

23,24(7,67) |

23,80(7,18) |

18,87(7,30) |

21,17(7,28) |

33,56* |

,077 |

Aceptación |

14,74(5,94) |

17,49(5,21) |

20,99(3,91) |

18,98(4,87) |

67,02* |

,142 |

Figura 3. Medias en depresión, significatividad y tamaño del efecto

Nota: (F(3,1212)= 76,74; p≤,001; η2=,142)

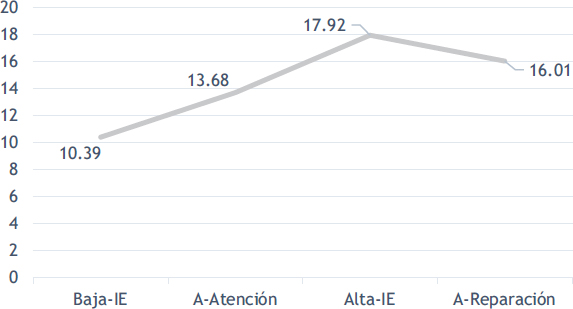

En satisfacción, la Figura 4 muestra también diferencias (p≤,001; η2=,211). Aquellas personas con mejor nivel en IE (Alta-IE) están significativamente por encima en las puntuaciones (x̄= 17,92; SD= 4,44) tanto en comparación con el conglomerado con un adecuado nivel de regulación emocional (A-Regulación: p≤,001; d = 0,41) como con el resto (Baja-IE: p≤,001; d= 1,67, y A-Atención: p≤,001; d = 0,99). Resultados similares se vislumbran en autoestima (p≤,001; η2=,298). Concretamente, el grupo “Alta-IE” (x̄= 36,80; SD= 7,61) presenta niveles superiores en comparación con los conglomerados cuyos niveles de atención son inferiores: el “Baja-IE” (x̄= 19,99; SD= 9,58; p≤,001; d= 1,94) y el “A-Atención” (x̄= 26,68; SD= 8,19; p≤,001; d = 1,28) (Figura 5).

Figura 4. Medias en satisfacción, significatividad y tamaño del efecto

Nota: (F(3,1212)= 108,09; p≤,001; η2=,211)

Figura 5. Medias en autoestima, significatividad y tamaño del efecto

Nota: (F(3,1212)= 171,52; p≤,001; η2=,298)

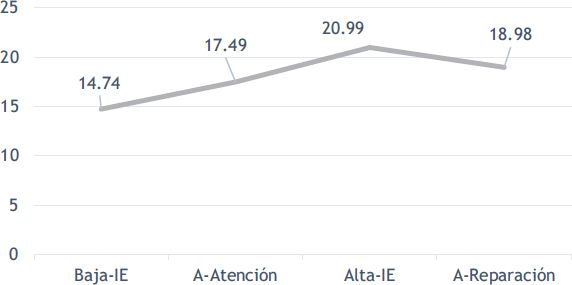

Finalmente, se estudiaron los resultados del desarrollo identitario, hallándose diferencias significativas tanto en incertidumbre (p≤,001; η2=,077) como en aceptación (p≤,001; η2=,142). En el primero (Figura 6), es el grupo con más pensamientos rumiativos y peor capacidad de regulación (A-Atención: x̄= 23,80; SD= 7,18) el que mayor preocupación presenta con respecto a su identidad LGTB por encima del “Alta-IE” (p≤,001; d = 0,78) y el “A-Reparación” (p≤,001; d= 0,36). En el segundo, en cambio, es el grupo “Alta-IE” el que mejores puntuaciones presenta (x̄= 20,99; SD= 3,91; p≤,001; d= 1,24) en contraste, sobre todo, con el grupo “Baja-IE” (x̄= 14,74; SD= 5,94) (Figura 7).

Figura 6. Medias en incertidumbre, significatividad y tamaño del efecto

Nota: (F(3,1212)= 33,53; p≤,001; η2=,077)

Figura 7. Medias en aceptación, significatividad y tamaño del efecto

Nota: (F(3,1212)= 67,02; p≤,001; η2=,142)

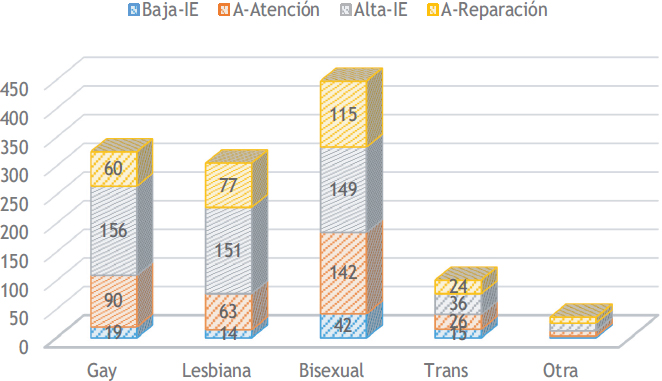

Diferencias en los resultados en función de la identidad LGTB

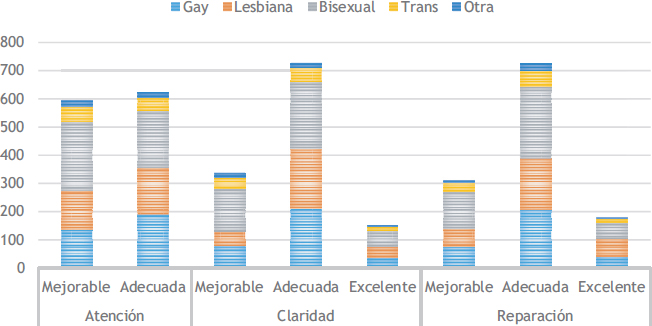

Se ejecutó un análisis de tablas de contingencia para describir el modo en que las identidades LGTB se distribuían en cada clúster. Esta prueba reveló que había una proporción mayor de hombres gays y mujeres lesbianas en los perfiles definidos por una reparación emocional alta (Alta-IE y A-Reparación) y, en cambio, que las personas bisexuales y trans tenían, proporcionalmente, mayor representación en los clústeres de riesgo (Baja-IE y A-Atención) (Figura 8). Un análisis más exhaustivo de los resultados de estos dos últimos grupos en las áreas de la IE permitió comprender mejor los datos. Este, en efecto, confirmó que, a pesar de haber participantes bisexuales y trans que, en comparación con gais y lesbianas, y con base en los criterios de Pablo Fernández-Berrocal et al. (2004), alcanzan puntuaciones adecuadas o excelentes en las tres dimensiones de la IE, un gran número de estos individuos necesitan mejorar en las mismas, especialmente en atención emocional, siendo esta la variable que puede marcar las diferencias entre grupos (Figura 9).

Figura 8. Resultados de la tabla de contingencia sobre la pertenencia de las identidades LGTB a los perfiles IE

Figura 9. Niveles en las dimensiones de inteligencia emocional por identidad LGTB

Como se conocía la asociación de cada perfil con las variables estudiadas, en este caso, se analizaron las diferencias en las mismas con base en la identidad sexual o de género para profundizar en las razones de dicha distribución (Tabla 3).

Tabla 3. estadísticos descriptivos y eta cuadrado (η2) de las variables de salud y desarrollo identitario con base en la identidad LGTB

Gay |

Lesbiana |

Bisexual |

Trans |

Otros |

F(4,1211) |

η2 |

|

M(SD) |

|||||||

Ansiedad |

2,33(1,20)1 |

2,31(1,23)1 |

2,51(1,15)1 |

2,67(1,26)1 |

2,53(1,08)1 |

4,61** |

,011 |

Depresión |

1,14(1,18)1 |

0,95(1,09)1 |

1,29(1,10)1,2 |

1,65(1,25)2 |

1,17(1,25)1 |

8,69*** |

,033 |

Autoestima |

34,06(9,52)2 |

35,11(8,87)2 |

28,95(10,03)1 |

27,47(8,91)1 |

28,34(9,14)1 |

31,05*** |

,091 |

Satisfacción |

17,02(5,08)2 |

16,91(4,97)2 |

15,39(4,64)1,2 |

13,58(5,15)1 |

14,12(5,03)1 |

17,85*** |

,062 |

Incertidumbre |

20,71(7,76)1,2 |

19,38(7,93)1 |

22,28(6,99)1,2 |

21,84(7,81)1,2 |

22,75(7,27)2 |

8,91*** |

,035 |

Aceptación |

18,34(4,97)1 |

18,22(5,23)1 |

17,96(5,01)1 |

17,57(5,36)1 |

18,08(4,74)1 |

,49 |

,003 |

Nota: Las cifras de las medias muestran los resultados de la prueba de contraste de Scheffe. p<,05*, p<,01** y p≤,001***

En efecto, se confirmó que los individuos bisexuales y trans manifiestan mayores alteraciones de salud mental como ansiedad (F = 4,611; p=,009; η2=,011) y depresión (F= 8,693; p≤,001; η2=,033). También, que son ambos colectivos quienes mayor incertidumbre identitaria muestran (F= 8,914; p≤,001; η2=,035). Los hombres gais y las mujeres lesbianas, por su parte, presentaron puntuaciones significativamente más altas en variables como la autoestima (F= 31,052; p≤,001; η2=,091) y la satisfacción (F= 17,846; p≤,001; η2=,062), en las que los resultados fueron más destacables con un tamaño del efecto de sus diferencias medio-alto. Estos datos, a su vez, se confirmaron con la prueba de contraste de Scheffe (Tabla 3).

Discusión

Esta propuesta permite realizar una aportación relevante, novedosa y necesaria, al campo de estudio que persigue identificar factores, definir estrategias y elaborar recursos que contribuyan de manera positiva a mejorar las vidas y las experiencias de la comunidad LGTB, dado que constituye una temática incipiente que ha sido poco abordada. Específicamente, a la investigación orientada a revelar los beneficios que puede acarrear para las MSG el desarrollo y el perfeccionamiento de distintas habilidades emocionales como la IE (Huynh y Lee, 2023; Kapatais et al., 2023).

En lo que respecta al primer objetivo, se confirma que entre la comunidad LGTB existen diferentes formas de desarrollar las competencias emocionales y, con ello, diversos perfiles de IE que varían con base en el modo en que desarrolla cada una. En este trabajo, que cuenta con una de las muestras más amplias de personas LGTB utilizadas en el territorio español, los análisis clúster de k-medias han posibilitado la identificación de cuatro conglomerados: un grupo denominado “Baja-IE” con baja puntuación en las tres áreas de la IE y otro conjunto, conocido como “Alta-IE”, con individuos que han mostrado puntuaciones medio-altas en todas ellas; también, un tercer perfil llamado “A-Atención” que destaca por presentar puntuaciones altas en atención y un cuarto conglomerado conocido como “A-Reparación” que, inversamente, se caracteriza por presentar bajas puntuaciones en atención junto con altos índices de reparación emocional. De este modo, a pesar de que existe poco conocimiento acerca del papel positivo que la IE y sus dimensiones tienen para las MSG, se corrobora que dentro del colectivo LGTB son múltiples las maneras de desarrollar y perfeccionar las habilidades emocionales como ocurre con población general (Hidalgo-Fuentes et al., 2024; Sánchez-Pujalte et al., 2023).

Al respecto, y en aras de responder al segundo propósito, los resultados ofrecen una base sólida para los modelos que vienen a mostrar el modo en que las competencias emocionales y la IE se relacionan con diversas variables asociadas a la salud y el bienestar (ansiedad, satisfacción vital, etc.) o al desarrollo de la identidad LGTB (incertidumbre y aceptación). Este estudio corrobora que, entre las MSG, aquellos individuos con mayores competencias para atender, gestionar y reparar sus emociones (Alta-IE) son quienes obtienen puntuaciones medias en atención emocional y medio-altas en claridad y reparación emocional (Fernández-Berrocal et al., 2004; Hidalgo-Fuentes et al., 2024; Lacomba-Trejo et al., 2024). De hecho, se trata de un perfil relacionado, positiva y significativamente, con menos síntomas de alteraciones de salud (menor ansiedad y depresión, mayor autoestima, satisfacción vital, etc.) y mayor propensión a la aceptación de la identidad no cisheteronormativa; es decir, personas que, ante los desafíos que plantea una sociedad LGTBfóbica y poco inclusiva, manifiestan actitudes y pensamientos más positivos durante el proceso de desarrollo de su identidad estigmatizada (Chang et al., 2021; Meyer, 2003). Al igual que las actitudes proactivas y el ajuste emocional frente a los estresores, se relacionan con mejor salud y bienestar (ansiedad y depresión más bajas, así como satisfacción y autoestima más altas) en población general (Ayala-Servín et al., 2021; Lacomba-Trejo et al., 2024), este trabajo confirma que estos mismos resultados llevan a las personas LGTB a conservar unos índices psico-emocionales adecuados, mejorar sus relaciones interpersonales y aceptar su identidad a pesar del influjo cisheterosexista (Mîndru y Năstasă, 2017). Podría confirmarse, al hilo, que estas características resultan claves para las intervenciones psicoeducativas que pretenden establecer estrategias y recursos para mejorar la salud emocional del colectivo LGTB.

Inversamente, se ha encontrado un perfil en el que las puntuaciones en las tres sub-dimensiones de la IE son bajas (Baja-IE). Este patrón de comportamiento, de acuerdo con Laura Lacomba-Trejo et al. (2024), se asocia con personas que tienen dificultades en la regulación de sus estados afectivos. En este caso, con individuos que presentan mayores inseguridades, miedos, trastornos psicosomáticos y una espiral de pensamientos negativos que dificultan el afrontamiento eficaz de los eventos LGTBfóbicos (Kapatais et al., 2023; Singh et al., 2023). En otras palabras, un grupo que manifiesta desregulación emocional y, con ello, mayor ansiedad, depresión y ocultación identitaria que se asocian a diversas conductas de riesgo (por ejemplo, consumo excesivo de alcohol y drogas, autolesiones y tendencia suicida) y déficits en la creación de relaciones fuertes y afirmativas (Vogel et al., 2023). Por esta razón, se concluye que se trata de un perfil que no favorece el desarrollo personal e identitario dentro de la comunidad LGTB.

Complementariamente, los hallazgos obtenidos a través de los clústeres 2 (A-Atención) y 4 (A-Reparación) permiten examinar el papel diferencial que la atención y la regulación. Con el clúster 2, se fortalecen los fundamentos teórico-empíricos que vinculan la atención excesiva a las emociones con la rumia, los pensamientos negativos, los trastornos psicosomáticos y, por tanto, un bajo ajuste psico-emocional (Ayala-Servín et al., 2021). En personas LGTB, el exceso de tiempo dedicado a la identificación y comprensión de las emociones y los factores o circunstancias que las desencadenan se relaciona con los estresores minoritarios (auto-estigma, ocultación, LGBfobia interiorizada, etc.). Esto es, con emociones desadaptativas que conducen a un individuo a una espiral repetitiva que, indirectamente, favorece la aparición de angustia psicológica y disminuyen el bienestar (Timmins et al., 2020), dificultando el desarrollo de una identidad positiva (Mîndru y Năstasă, 2017).

Con el clúster 4, por su parte, se confirma que aquellos individuos que regulan adecuadamente sus estados afectivos presentan un mejor ajuste psico-socioemocional (Hidalgo-Fuentes et al., 2024; Sánchez-Pujalte et al., 2023). Es decir, que la regulación emocional tiene un papel moderador entre los estresores LGTBfóbicos y el desarrollo psico-emocional e identitario de individuos LGTB (Vogel et al., 2023). Para Mayer y Salovey (1997), aquellas personas que tienen la destreza de identificar y regular sus estados afectivos cuentan con un repertorio más extenso de estrategias para mantener un mejor ajuste psicológico. En este estudio, los resultados parecen indicar que, aunque las personas LGTB enfrentan experiencias que desencadenan emociones negativas, regular adecuadamente los pensamientos y emociones que generan les ayuda no solo a aminorar o revertir el impacto que tienen en sus índices de ansiedad y depresión para evitar niveles problemáticos, sino también a adquirir la confianza y seguridad necesarias para alcanzar un desarrollo personal e identitario positivo (Chang et al., 2021).

Asimismo, en cuanto al tercer objetivo, se ha encontrado que existen diferencias en los resultados de las competencias emocionales en función de la identidad LGTB. Gays y lesbianas han mostrado mejores puntuaciones en las competencias emocionales e, incluso, en las variables de salud y desarrollo identitario, en comparación con las personas bisexuales y trans, respectivamente. Estos hallazgos, aunque no puedan contrastarse con estudios centrados en analizar de manera diferencial las habilidades emocionales entre la población LGTB debido a su escasez, van en línea con las propuestas que documentan similitudes, pero también diferencias, en la tipología de prejuicios y actitudes discriminatorias hacia las MSG (Worthen, 2013). Lena Haarmann et al. (2024) con personas bisexuales y otras investigaciones con población trans (Black et al., 2023; Giraud y Leonard, 2024) revelan que estos individuos enfrentan desafíos particulares que repercuten negativamente en su estabilidad psicoemocional y aumentan su incertidumbre identitaria, los cuales han de considerarse en las propuestas destinadas a desarrollar estrategias eficaces para mejorar el apoyo y la respuesta integral a las personas LGTB. De hecho, estos hallazgos subrayan la necesidad de seguir investigando para comprender las experiencias y los retos únicos que determinan las diferencias en materia emocional; por ejemplo, explorar cómo los factores de estrés específicos, los sistemas de apoyo o los vínculos con la comunidad LGTB influyen en sus habilidades emocionales.

Estos hallazgos, a su vez, permiten extraer algunas implicaciones orientadas a mejorar las intervenciones psicoeducativas. Por ejemplo, que la promoción y el desarrollo de competencias emocionales que permitan una gestión adaptativa de las numerosas y variadas demandas cotidianas debe ser un objetivo prioritario de las iniciativas (programas de prevención e intervención) dirigidas a promover la salud y el desarrollo positivo tanto en población general (Schoon, 2021) como en MSG (Kapatais et al., 2023; Vogel et al., 2023). Aquellos profesionales que trabajan con MSG, como indica la Asociación Americana de Psicología (APA, 2015), han de contar con un amplio conocimiento sobre la sexualidad, la diversidad sexual y de género y las etapas y las dificultades a las que se enfrenta la población LGTB tanto colectivamente como por subgrupos identitarios para favorecer: (1) el proceso de construcción, aceptación y visibilización de su identidad; (2) la identificación y el reconocimiento de sus estados emocionales, es decir, ayudarles a comprender que determinadas situaciones desencadenan estados que, positiva o negativamente, influyen en el ánimo y los comportamientos; (3) la reparación de las secuelas originados por la LGTBfobia; y (4) la promoción de los estados positivos, entre otros. Es más, diversas instituciones públicas en el campo educativo o en el de la salud, que son las esferas en las que más esfuerzos se realizan en relación con la temática, deberían promover planes, programas o intervenciones fundamentadas en modelos que se basen en la IE, no solo con perspectiva individual, sino también colectivo-social para mejorar la salud de las personas LGTB y la perspectiva que la sociedad tiene sobre la diversidad sexual y de género (Mîndru y Năstasă, 2017).

Si bien estos resultados aportan nuevas evidencias sobre el papel de la IE en las vidas de individuos LGTB, es importante señalar algunas limitaciones. Para empezar, el tipo de diseño utilizado no permite establecer relaciones causales significativas entre los perfiles de IE y el desarrollo de la identidad LGTB. Quizás un estudio longitudinal con un trabajo cualitativo sería más apropiado. A su vez, es conveniente contemplar el sesgo del sistema de muestreo. Generalmente, en las asociaciones participan individuos que se han visibilizado como LGTB y que han construido un discurso común en torno a su identidad, por lo que las respuestas pueden resultar homogéneas y no reflejar la tendencia del grupo. Además, el uso de un instrumento de autoinforme ha podido condicionar que respondan con base en la deseabilidad social o a sus creencias compartidas. Futuros estudios, con muestras más amplias y representativas, deberían contrastar los resultados a fin de poder generalizarlos con instrumentos objetivos adicionales como escalas de observación o entrevistas. Incluso, el uso de un único ítem para medir la ansiedad y la depresión se postula como una limitación importante. Como señalan Joris Verster et al. (2021), es probable que las personas respondan de forma diferente a un único ítem presentado de forma aislada que al mismo en el contexto de una escala más amplia. Aunque la simplicidad de los ítems únicos puede ser una ventaja debido a su fácil administración, no pueden captar las complejidades que evalúan las escalas múltiples y, en consecuencia, futuros trabajos deberían considerar este factor y comprobar la tendencia de los resultados obtenidos y el alcance de su significación.

Para finalizar, estos hallazgos proporcionan indicios preliminares de que el entrenamiento progresivo de la inteligencia emocional, especialmente de la regulación de las emociones, podría ser un recurso psicológico importante a tener en cuenta en las intervenciones que actualmente se desarrollan para tratar de combatir el impacto de una problemática real latente que debería ser erradica en esta sociedad: la LGTBfobia (Mîndru y Năstasă, 2017). Aunque posiblemente sean necesarios más trabajos, sobre todo cualitativos, para conocer y determinar qué estrategias emocionales concretas utilizan las personas con IE adecuada para trabajarlas mediante intervenciones con otros individuos, esta investigación supone un gran avance al corroborar que es necesario desarrollar en personas LGTB ciertas meta-habilidades (cognitivas, conductuales y emocionales) para que puedan identificar y elegir la estrategia más adecuada para enfrentar las situaciones LGTBfóbicas (Hatzenbuehler, 2009).

Financiación

Este estudio se ha ejecutado con el apoyo del grupo de investigación GANDERE (GIU 21/056) financiado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Referencias

American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. American Psychologist, 70(9), 832-864. http://doi.org/10.1037/a0039906

Arsyane, Phycilicia, & Aishah, Siti. (2015). A review on emotional intelligence among homosexual of LGBT community. Asian Journal of Scientific Research, 8(1), 14-21. http://doi.org/10.3923/ajsr.2015.14.21

Ayala-Servín, Nicolás; Duré Martínez, Marcia Antonella; Urizar González, César Andrés; Insaurralde-Alviso, Ariel; Castaldelli-Maia, João Mauricio; Ventriglio, Antonio; Almirón-Santacruz, José; García, Oscar Enrique, & Torales, Julio César (2021). Inteligencia emocional asociada a niveles de ansiedad y depresión en estudiantes de medicina de una universidad pública. Anales de la Facultad de Ciencias Médicas (Asunción), 54(2), 51-60. http://doi.org/10.18004/anales/2021.054.02.51

Black, Louise; Humphrey, Neil, & Marquez, Jose. (2023). The influence of minority stress-related experiences on mental wellbeing for trans/gender-diverse and cisgender youth: A comparative longitudinal analysis. Royal Society Open Science, 10(7), 221230. https://doi.org/10.1098/rsos.221230

Cabral, Joana, & Pinto, Tiago M. (2023). Gender, shame, and social support in lgbtqi+ exposed to discrimination: A model for understanding the impact on mental health. Social Sciences, 12(8), 454. https://doi.org/10.3390/socsci12080454

Chang, Cindy J.; Kellerman, John K.; Fehling, Kara B.; Feinstein, Brian A., & Selby, Edward A. (2021). The roles of discrimination and social support in the associations between outness and mental health outcomes among sexual minorities. American Journal of Orthopsychiatry, 91(5), 607–616, https://doi.org/10.1037/ort0000562

D’Amico, Antonella, & Geraci, Alessandro. (2023). Beyond emotional intelligence: The new construct of meta-emotional intelligence. Frontiers in Psychology, 14, 1096663. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1096663

Diener, Ed; Emmons, Robert A.; Larsen, Randy J., & Griffin, Sharon. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75, https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13

Duncan, Eva. (2024, 26 de junio). El mapa que muestra los avances en derechos LGTBI+ en Europa este 2024. Traveler. https://www.traveler.es/articulos/mapa-derechos-lgtbi-europa

Estrada, Marta; Monferrer, Diego; Rodríguez, Alma, & Moliner, Miguel Á. (2021). Does emotional intelligence influence academic performance? The role of compassion and engagement in education for sustainable development. Sustainability, 13(4), 1721. https://doi.org/10.3390/su13041721

Evje, Jacob. (2023). Differences between trans and LGB experiences with discrimination, violence and support in school: A multilevel analysis across 30 European countries [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Oslo].

FELGTBI+. (2023). Estado Socioeconómico LGTBI+. Estado LGTBI+ 2023. FELGTBI+. https://felgtbi.org/wp-content/uploads/2023/11/I-Informe-Estado-socioeconomico_felgtbi.pdf

Fernández-Berrocal, Pablo; Extremera, Natalio, & Ramos, Natalia. (2004). Validity and reliability of the Spanish modified version of the Trait Meta-Mood Scale. Psychological Reports, 94(3), 751-755. https://doi.org/10.2466/pr0.94.3.751-755

Flores, Andrew R.; Stotzer, Rebecca L.; Meyer, Ilan H., & Langton, Lynn L. (2022). Hate crimes against LGBT people: National Crime Victimization Survey, 2017-2019. Plos One, 17(12), e0279363. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279363

Fredriksen-Goldsen, Karen; Prasad, Anyah; Kim, Hyun-Jun, & Jung, Hailey. (2023). Lifetime violence, lifetime discrimination, and microaggressions in the lives of LGBT midlife and older adults: findings from aging with pride: National health, aging, and sexuality/gender study. LGBT Health, 10(S1), S49-S60. https://doi.org/10.1089/lgbt.2023.0139

Giraud, Charlie, & Leonard, Michelle. (2024). Types of discrimination as predictors of identity concealment in a sexual and gender minority sample. Sexuality & Culture, 1-18. https://doi.org/10.1007/s12119-024-10202-6

Haarmann, Lena; Lieker, Emma; Folkerts, Ann-Kristin; Eichert, Kai; Neidlinger, Marlene; Monsef, Ina; Skoetz, Nicole; Träuble, Birgit, & Kalbe, Elke (2024). Higher risk of many physical health conditions in sexual minority men: Comprehensive systematic review and meta-analysis in gay-and bisexual-identified compared with heterosexual-identified men. LGBT Health, 11(2), 81-102. https://doi.org/10.1089/lgbt.2023.0084

Hatzenbuehler, Mark. (2009). How does sexual minority stigma “get under the skin”? A psychological mediation framework. Psychological Bulletin, 135(5), 707-730, https://doi.org/10.1037/a0016441

Helminen, Emily C.; Ducar, Dallas M.; Scheer, Jillian R.; Parke, Kari L.; Morton, Melissa L. & Felver, Joshua C. (2023). Self-compassion, minority stress, and mental health in sexual and gender minority populations: A meta-analysis and systematic review. Clinical Psychology: Science and Practice, 30(1), 26-39. https://doi.org/10.1037/cps0000104

Hernández-López, Eddiel, & Esteban, Caleb. (2023). Emotional Intelligence and clinical psychological symptoms among LGB adults in Puerto Rico: A secondary data analysis. Journal of Health and Human Behavior, 10(1), 87-98.

Hidalgo-Fuentes, Sergio; Martínez-Álvarez, Isabel; Sospedra-Baeza, María J.; Martí-Vilar, Manuel; Merino-Soto, César, & Toledano-Toledano, Filiberto. (2024). emotional intelligence and perceived social support: Its relationship with subjectivewell-being. Healthcare, 12, 634. https://doi.org/10.3390/healthcare12060634

Huynh, Kiet D., & Lee, Debbiesiu L. (2023). Emotion-focused coping strategies as mediators of the discrimination–mental health association among LGB POC. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 10(3), 413–428. https://doi.org/10.1037/sgd0000562

Ibrahim, Nurshashira; Mohd, Norhapizah; Mohamed, Asjad; Mahmud, Maziah, & Abdullah, Sakinatul R. (2022). Emotional intelligence, spiritual intelligence and psychological well-being: Impact on society. Geografia, 18(3), 90-103. https://doi.org/10.17576/geo-2022-1803-06

Ipsos. (2023, 2 de junio). España, entre los países del mundo con mayor población LGTB+. Ipsos. https://www.ipsos.com/es-es/pride-month-2023-9-of-adults-identify-as-lgbt

Kapatais, Alexandros; Williams, Jess, & Townsend, Ellen. (2023). The mediating role of emotion regulation on self-harm among gender identity and sexual orientation minority (LGBTQ+) individuals. Archives of Suicide Research, 27(2), 165-178. https://doi.org/10.1080/13811118.2022.2064254

Kroenke, Kurt; Baye, Fitsum, & Lourens, Spencer G. (2019). Comparative validity and responsiveness of PHQ-ADS and other composite anxiety-depression measures. Journal of Affective Disorders, 246, 437-443. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.12.098

Lacomba-Trejo, Laura; Delhom, Iraida; Donio-Bellegarde, Mónica, & Mateu-Mollá, Joaquín. (2024). Mental health predictors in Spanish population: Age, gender, emotional intelligence and resilience. Revista Latinoamericana de Psicología, 56, 45-54. https://doi.org/10.14349/rlp.2024.v56.5

Landa-Blanco, Miguel; Vásquez, Gabriela; Portillo, Gretel; Sproviero, Federico, & Echenique, Yarani. (2024). The impact of adverse childhood experiences on mental health, sexual risk behaviors, and alcohol consumption in adulthood. Frontiers in Psychiatry, 15, 1352824. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1352824

Mayer, John D., & Salovey, Peter. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators (pp. 3-31). Basic Books.

Mereish, Ethan H.; Katz-Wise, Sabra L., & Woulfe, Julie. (2017). Bisexual-specific minority stressors, psychological distress, and suicidality in bisexual individuals: The mediating role of loneliness. Prevention Science, 18(6), 716-725. https://doi.org/10.1007/s11121-017-0804-2

Meyer, Ilan H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674-697. https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674

Mîndru, M. A., & Năstasă, Laura-Elena. (2017). The relation between emotional intelligence, sexual identity and sexual orientation. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series VII, Social Sciences and Law, 10(2), 155-164.

Ministerio del Interior. (2023). Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023. Gobierno de España. https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Informe_evolucion_delitos_odio_Espana_2023.pdf

Peel, Elizabeth; Rivers, Ian; Tyler, Allan; Nodin, Nuno, & Perez-Acevedo, Caroliz. (2023). Exploring LGBT resilience and moving beyond a deficit-model: Findings from a qualitative study in England. Psychology & Sexuality, 14(1), 114-126. https://doi.org/10.1080/19419899.2022.2063754

Pirsoul, Thomas; Parmentier, Michael; Sovet, Laurent, & Nils, Frédéric. (2023). Emotional intelligence and career-related outcomes: A meta-analysis. Human Resource Management Review, 33(3), 100967. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2023.100967

Rosenberg, Morris. (1985). Self-concept and psychological well-being in adolescence. In Robert L. Leahy (Ed.), The development of the self (pp. 205-246). Academic Press.

Sánchez-Pujalte, Laura; Gómez-Yepes, Talía; Etchezahar, Edgardo, & Navarro-Mateu, Diego. (2023). Teachers at risk: Depressive symptoms, emotional intelligence, and burnout during COVID-19. Frontiers in Public Health, 11, 1092839. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1092839

Schoon, Ingrid. (2021). Towards an Integrative Taxonomy of Social-Emotional Competences. Frontiers in Psychology, 12, 515313. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.515313

Singh, Akanksha; Dandona, Anu; Sharma, Vibha, & Zaidi, Zafar H. (2023). Minority stress in emotion suppression and mental distress among sexual and gender minorities: A systematic review. Annals of Neurosciences, 30(1), 54-69. https://doi.org/10.1177/09727531221120356

Testa, Rylan J.; Habarth, Janice; Peta, Jayme; Balsam, Kimberly, & Bockting, Walter. (2015). Development of the Gender Minority Stress and Resilience Measure. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(1), 65–77. https://doi.org/10.1037/sgd0000081

Timmins, Liadh; Rimes, Katharine A., & Rahman, Qazi. (2020). Minority stressors, rumination, and psychological distress in lesbian, gay, and bisexual individuals. Archives of Sexual Behavior, 49, 661-680. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01502-2

Verster, Joris C.; Sandalova, Elena; Garssen, Johan, & Bruce, Gillian. (2021). The use of single-item ratings versus traditional multiple-item questionnaires to assess mood and health. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11, 183-198. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010015

Vinces-Guillén, Jessica. (2016). Adaptación de la escala de identidad para lesbianas, gays y bisexuales (ÑGBIS) en un grupo de lesbianas, gays y bisexuales del Perú [Tesis Doctoral, Universidad de Lima].

Vogel, Erin A; Romm, Katelyn F., & Berg, Carla J. (2023). Differences by emotion regulation in the association between discrimination and tobacco use among sexual minority young adults. Journal of Homosexuality, 71(14), 3197–3211. https://doi.org/10.1080/00918369.2023.2283864

Wallace, Emma R.; O’Neill, Siobhan, & Lagdon, Susan. (2024). Risk and protective factors for suicidality among lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ+) young people, from countries with a high global acceptance index (GAI), within the context of the socio‐ecological model: A scoping review. Journal of Adolescence. https://doi.org/10.1002/jad.12308

Weeks, Sean N.; Renshaw, Tyler L., & Vinal, Stephanie A. (2023). Minority stress as a multidimensional predictor of LGB+ adolescents’ mental health outcomes. Journal of Homosexuality, 70(5), 938-962. https://doi.org/10.1080/00918369.2021.2006000

Wilson, Laura C.; Newins, Amie R.; Kassing, Francesca, & Casanova, Tracy. (2024). Gender minority stress and resilience measure: A meta-analysis of the associations with mental health in transgender and gender diverse individuals. Trauma, Violence, & Abuse, 25(3), 2552-2564. https://doi.org/10.1177/15248380231218288

Worthen, Meredith G. (2013). An argument for separate analyses of attitudes toward lesbian, gay, bisexual men, bisexual women, MtF and FtM transgender individuals. Sex Roles, 68, 703-723. https://doi.org/10.1007/s11199-012-0155-1

Estibaliz Cepa-Rodríguez

Doctora en Educación por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Trabaja como profesora ayudante doctora en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología en la UPV/EHU. Se dedica a estudiar distintos aspectos vinculados a la diversidad sexual-genérica para hallar implicaciones educativas.

estibaliz.cepa@ehu.eus

https://orcid.org/000-0003-1332-0428

Formato de citación

Cepa-Rodríguez, Estibaliz. (2025). Inteligencia emocional, salud y desarrollo Identitario: un estudio exploratorio de su relación en población LGTB. Quaderns de Psicologia, 27(2), e2155 https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2155

Historia editorial

Recibido: 13-04-2024

1ª revisión: 12-07-2024

Aceptado: 07-10-2024

Publicado: 29-08-2025

_______________________________

1 En este trabajo, se utilizará, principalmente, el acrónimo LGTB debido a que, por cuestiones metodológicas, los datos obtenidos permiten una descripción más profunda de la realidad de estas personas.