Quaderns de Psicologia 2025, Vol. 27, Nro. 1, e2118 | ISSN: 0211-3481 |

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2118

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2118

Formación en psicología comunitaria para la intervención psicosocial con personas mayores: una experiencia de aprendizaje-servicio

Training in Community Psychology for Psychosocial Intervention with Older Adults: A Service-Learning Experience

José Sandoval-Díaz

Centro de Estudios Ñuble, Universidad del Bío-Bío

Camila Navarrete-Valladares

Universidad de Concepción

Consuelo Suazo-Muñoz

Centro de Estudios Ñuble, Universidad del Bío-Bío

Jerónimo Vega-Ortega

Soledad Martínez-Labrín

Centro de Estudios Ñuble, Universidad del Bío-Bío

David Cuadra Martínez

Universidad de Atacama

Frances Goicochea-Garcia

Universidad Adventista de Chile

Cristóbal Bravo Ferretti

Samuel Pérez-Norambuena

Universidad del Bío-Bío

Resumen

El Aprendizaje y Servicio (ApS) es una metodología innovadora en la formación de psicología comunitaria, enfocada en las necesidades territoriales y de la población mayor, tema central de este estudio. Realizado en una universidad chilena, el trabajo evalúa la experiencia de ApS en la interacción entre estudiantes de psicología y comunidades de personas mayores. A través de investigación-acción, entrevistas, grupos de discusión y encuestas, se analiza el impacto del ApS en tres dimensiones: formativa, de aprendizaje y de servicio. La dimensión formativa destaca una visión generalista en psicología; la de aprendizaje resalta el desarrollo de competencias interpersonales y teórico-metodológicas; y la de servicio subraya el fortalecimiento del compromiso profesional. Se concluye que el ApS es crucial para vincular la formación académica con las necesidades comunitarias, beneficiando tanto al estudiantado como a la población mayor, al promover habilidades prácticas y una mayor sensibilidad social en futuros profesionales.

Palavras-chave: Aprendizaje-servicio; Participación comunitaria; Formación profesional; Investigación participativa; Intervención psicosocial

Abstract

Service-Learning (SL) is an innovative methodology in community psychology education, focused on the territorial and elderly population needs, which is the central theme of this study. Conducted at a Chilean university, the research evaluates the SL experience in the interaction between psychology students and elderly communities. Through action research, interviews, focus groups, and surveys, the impact of SL is analyzed across three dimensions: formative, learning, and service. The formative dimension highlights a generalist perspective in psychology; the learning dimension emphasizes the development of interpersonal and theoretical-methodological competencies; and the service dimension underscores the strengthening of professional commitment. It is concluded that SL is crucial for linking academic training with community needs, benefiting both students and the elderly population by promoting practical skills and greater social sensitivity in future professionals.

Keywords: Service-learning; Community participation; Vocational training; Participatory research; Psychosocial intervention

Introducción

Los desafíos contemporáneos requieren metodologías activas en la formación de estudiantes de psicología, orientadas a prepararlos para enfrentar los retos emergentes de una sociedad en constante transformación. Esto incluye: (i) adaptación a la tecnología y digitalización, necesitando habilidades pertinentes y nuevos roles profesionales (World Economic Forum, 2023); (ii) conocimiento sobre la globalización y diversidad cultural, con énfasis en habilidades interculturales y trabajo en equipos interdisciplinarios (Acuña Sandoval et al., 2022); (iii) enfoque en sostenibilidad y educación proambiental (Moreno-Fernández, 2020); y (iv) adaptación a los cambios en el mercado laboral, de manera flexible, crítica y móvil poscovid-19, incluyendo teletrabajo y modelos híbridos (Carrillo et al., 2018; Álvarez Cuesta, 2020).

En este contexto de transformación social, el envejecimiento poblacional emerge como una de las trayectorias clave que exige atención prioritaria. Este fenómeno plantea desafíos específicos en el ámbito de la psicología, demandando intervenciones especializadas y formación técnica basada en la evidencia (American Psychological Association, 2016). Es esencial formar psicólogos con competencias en salud mental gerontológica para abordar problemáticas prevalentes como la depresión, la ansiedad y los trastornos neurocognitivos mayores, incluidas las demencias (Zenebe et al., 2021). Adicionalmente, resulta crucial comprender los procesos de adaptación de las personas mayores a los cambios físicos, emocionales y cognitivos asociados al envejecimiento. Un enfoque gerontológico basado en evidencia proporciona herramientas para evaluar y diseñar intervenciones que promuevan su bienestar integral y funcionalidad en contextos diversos (Abbing et al., 2022; Siltanen et al., 2021).

La psicología comunitaria emerge como una disciplina clave para enfrentar estos desafíos, promoviendo la participación activa de las comunidades en la identificación y resolución de sus problemas, al tiempo que resalta su capacidad de acción y protagonismo (Alfaro, 2005; Montero, 2011). Este enfoque subraya el valor de empoderar a las comunidades para abordar sus necesidades de manera autónoma y sostenible.

En el contexto chileno, el desarrollo de la psicología comunitaria ha sido posible gracias a la formación académica en pregrado, fortalecida por programas de posgrado y líneas de investigación. Estos elementos han sido determinantes en su consolidación como área de práctica profesional y académica (Berroeta y Alfaro, 2007; Urzúa et al., 2015). En este marco, la formación práctica y la mentoría juegan un papel central en la preparación de psicólogos comunitarios. La participación activa de estudiantes en investigaciones y su colaboración con organizaciones enriquecen su formación, fortaleciendo competencias críticas para abordar las necesidades comunitarias de manera efectiva, crítica y sensible (Zambrano et al., 2020). Estas experiencias no solo desarrollan habilidades técnicas, sino que también fomentan un involucramiento significativo con la sociedad, ampliando su impacto desde una perspectiva comunitaria (Musitu Ochoa, 2004).

Además, los procesos educativos en este campo demandan la implementación de modelos de enseñanza-aprendizaje que se adapten a los desafíos formativos actuales, permitiendo a los profesionales desarrollar competencias para responder de manera efectiva a las necesidades de las comunidades. Metodologías activas como el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas (ABP), el Aprendizaje-Servicio (ApS) y el aprendizaje experiencial son fundamentales para este propósito. Estas metodologías no solo incorporan actividades de apoyo y atención a necesidades sociales, sino que también promueven un rol activo, reflexivo y crítico del estudiantado. Esto facilita la adquisición de responsabilidades y fortalece el compromiso ciudadano con su entorno, alineando la formación académica con los desafíos de la sociedad actual (Marco-Macarro et al., 2016; Peralta-Lara y Guamán-Gómez, 2020). En concordancia con esto, la metodología de ApS ofrece experiencias prácticas significativas al estudiantado que están integradas con los objetivos de su aprendizaje curricular. Esta metodología permite adquirir y aplicar conocimientos y habilidades en contextos reales, mientras se abordan necesidades sociales específicas (Magallanes et al., 2021; Martínez Domínguez et al., 2015). En el ámbito universitario, el ApS se ha consolidado como una estrategia que no solo promueve la formación en valores y un razonamiento reflexivo y situado (Chiva-Bartoll y Gil-Gómez, 2018), sino que también es clave en el desarrollo de competencias técnicas e interventivas necesarias para un desempeño profesional eficaz en contextos comunitarios (Sandoval-Díaz et al., 2021).

Dentro de esta metodología, destaca el modelo propuesto por Víctor León-Carrascosa et al. (2020), que desglosa el ApS en tres dimensiones clave: i) Formativa, ii) Aprendizaje y iii) Servicio. En la dimensión Formativa, se integran los aspectos curriculares de la formación con los contenidos de las asignaturas, enfocándose en la transferencia de estos aprendizajes a la práctica profesional (Duque, 2018; Ibarrola y Artuch, 2016). La dimensión de Aprendizaje se centra en aumentar la sensibilidad y conciencia social, favoreciendo el desarrollo de competencias comunicativas, sociales y cívicas, y promoviendo el compromiso cívico-educativo en la construcción del bien común (Gil-Gómez et al., 2016; Zayas et al., 2019). Finalmente, la dimensión de Servicio requiere que el estudiantado asuma un compromiso con las necesidades de la comunidad, desarrollando habilidades en organización, planificación, iniciativa, toma de decisiones y pensamiento crítico (Gezuraga y Malik, 2015; Ibarrola y Artuch, 2016).

Respecto a la aplicación del ApS en contexto universitario, se ha demostrado que contribuye positivamente a la adquisición de competencias profesionales, personales y ciudadanas. Este impacto se refleja en el crecimiento personal de los estudiantes, el fortalecimiento de su confianza, el desarrollo de habilidades comunicativas profesionales, y la mejora en su capacidad para trabajar en equipo (Martínez Abajo et al., 2021). Asimismo, el ApS facilita la adquisición de recursos, estrategias didácticas y metodologías, promoviendo un mayor entendimiento de la realidad social y un compromiso más profundo con la justicia y la transformación social (Martínez Lozano et al., 2020).

La intervención comunitaria aporta múltiples beneficios, entre los que destacan la reflexión constante derivada de la práctica, la mejora de habilidades como la escucha activa (Martínez Abajo et al., 2021) y el fortalecimiento de la responsabilidad social. Además, fomenta el desarrollo de capacidades clave como la gestión y la organización (Redondo-Corcobado y Fuentes, 2020). Estas experiencias posicionan al estudiantado como agentes de transformación (United Nations Environment Program [UNEP], 2013), con un impacto tangible en la resolución de problemáticas sociales reales (Marco-Macarro et al., 2016). Asimismo, el servicio brinda una oportunidad única para que los futuros profesionales identifiquen y desarrollen habilidades personales y profesionales esenciales para la práctica psicológica, complementando aquellos aspectos que no siempre se abordan plenamente durante la formación teórica (Martínez Lozano et al., 2020).

No obstante, existe un vacío de estudios en psicología comunitaria que analicen el impacto del ApS en las comunidades de personas mayores. La mayoría de las investigaciones se ha enfocado en el aprendizaje y la percepción del servicio por parte del estudiantado, dejando de lado la perspectiva de las comunidades participantes (Redondo-Corcobado y Fuentes, 2020). Este vacío se debe a que el impacto del servicio y su evaluación en la comunidad han sido abordados de manera parcial y fragmentaria (Campo, 2015; Redondo-Corcobado y Fuentes, 2020).

Como consecuencia, no se puede determinar con precisión si las intervenciones realizadas por el estudiantado han respondido de manera efectiva a las necesidades identificadas por las comunidades o si han fortalecido su capacidad de agencia para impulsar transformaciones sociales (Montero, 2010). Este déficit subraya la necesidad de evaluar aspectos clave como el compromiso cívico y la responsabilidad social, elementos fundamentales en el desarrollo personal y profesional del estudiantado (Lorenzo y Belando-Montoro, 2019). Una evaluación integral que contemple tanto el impacto en la comunidad como los beneficios formativos para los estudiantes es esencial para valorar adecuadamente la efectividad del ApS (Rodríguez-Izquierdo, 2020). Este enfoque permitiría una comprensión más completa del potencial transformador del ApS en contextos comunitarios, particularmente en población mayor.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el presente trabajo se centrará en evaluar la experiencia de ApS entre comunidades de personas mayores y estudiantes de psicología en prácticas comunitarias intermedias. Siguiendo el enfoque propuesto por León-Carrascosa et al. (2020), los objetivos específicos de este estudio son: (i) describir las percepciones de estudiantes de psicología comunitaria sobre su formación profesional y su desempeño en terreno; (ii) caracterizar los aprendizajes obtenidos por el estudiantado en su desempeño profesional comunitario; y (iii) analizar el servicio brindado desde la perspectiva tanto del estudiantado como de las comunidades beneficiarias, considerando además el impacto del trabajo intergeneracional en el proceso de aprendizaje.

Estudio de caso: La psicología comunitaria en la Universidad del Bío-Bío (Chile)

La carrera de Psicología en la Universidad del Bío-Bío, establecida en 2006 con un enfoque generalista, ofrece una formación que abarca las áreas de i) psicología clínica, ii) social-comunitaria, iii) organizacional y iv) educacional. El currículo incluye asignaturas de práctica profesional intermedia, como Psicología Educacional III, Psicología Comunitaria II y Psicoterapia II, que proporcionan al estudiantado una introducción práctica a estos campos (Universidad del Bío-Bío, s. f. a). Este programa se distingue por su enfoque psicosocial, que se refleja tanto en el perfil de egreso como en el plan de estudios, promoviendo una visión integral de la psicología que considera a la persona en su contexto (Quintana-Abello et al., 2018).

En la asignatura Psicología Comunitaria II, impartida en 2022, se incorporó la metodología de ApS. Esta metodología, alineada al modelo educativo institucional, facilita que el estudiantado se forme como agentes de cambio psicosocial en sus comunidades, utilizando herramientas de intervención efectivas que responden a necesidades reales, a la vez que fortalecen su formación práctica y su compromiso con el entorno social (Universidad del Bío-Bío, s. f. b).

Método

Diseño

Este estudio utilizó metodologías cualitativas participativas dentro de un diseño de investigación-acción (IA), con el objetivo de comprender la diversidad de concepciones y explorar en profundidad las diferentes perspectivas y vivencias de personas mayores ante situaciones de riesgo de desastre (Martí, 2020; Sandoval-Díaz et al., 2023).

Los autores del estudio diseñaron el marco general de la investigación, mientras que el estudiantado implementó las intervenciones. Estas tuvieron como objetivo principal promover la concienciación sobre los riesgos y facilitar el diagnóstico de capacidades y vulnerabilidades ante procesos de riesgo de desastres (Balcazar, 2003).

Cabe destacar que las intervenciones no partieron de un diagnóstico previo de las necesidades percibidas por las comunidades. En su lugar, se centraron en rescatar las memorias colectivas relacionadas con experiencias previas frente a desastres, utilizando la evocación de recuerdos como una herramienta clave (Navarrete-Valladares et al., 2023). Este enfoque permitió una reflexión profunda y contextualizada sobre las vulnerabilidades y capacidades percibidas, enriqueciendo el análisis desde una perspectiva comunitaria (Martínez Lozano et al., 2020).

Participantes

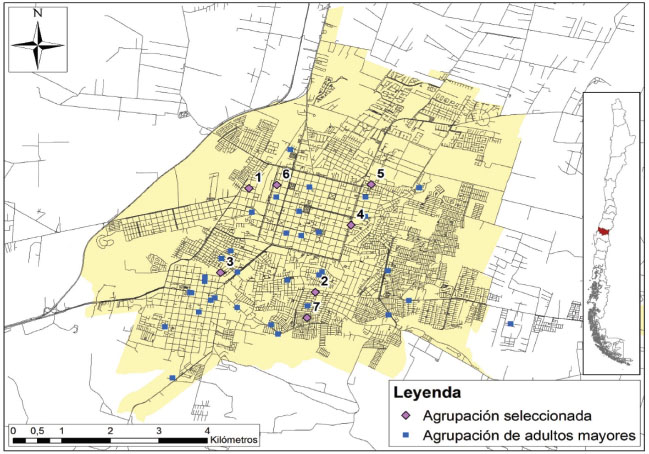

A nivel de asignatura, participaron siete grupos de estudiantes de tercer año de Psicología (n = 30 en total). Para la selección de comunidades de personas mayores, se utilizó un muestreo por conglomerado en el área metropolitana de Chillán y Chillán Viejo (ver figura 1), cuyas características se detallan en la tabla 1.

Figura 1. Georreferenciación de las comunidades de personas mayores

Tabla 1. Comunidades participantes de la investigación

Ubicación |

CG* |

Integrantes |

Fundación |

Objetivos |

Chillán, Sede social |

G1 |

10-20 mixto |

1999 |

Espacio de ejercitación aeróbica, vinculación social y el bienestar emocional entre los participantes |

Chillán, Sala de capilla |

G2 |

15 mixto |

2001 |

Espacio de acompañamiento mutuo |

Chillán, Sede social |

G3 |

21 mixto |

2022 |

Espacio de recreación |

Chillán, Centro Psicosocial |

G4 |

5 mujeres |

2022 |

Fomentar el envejecimiento activo |

Chillán, Sede social |

G5 |

53 mixto |

1998 |

Mantener un estilo de vida activo a través de ejercicio físico, socialización y generación de vínculos con otros miembros |

Chillán, Sede social |

G6 |

15 mixto |

1999 |

Espacio de acompañamiento mutuo |

Chillán Viejo, Casa |

G7 |

15 mixto |

2006 |

Espacio de acompañamiento mutuo |

* CG: Código del grupo

Producción de datos

Las técnicas cualitativas y los instrumentos cuantitativos implementados en la investigación se especifican en la Tabla 2.

Tabla 2. Técnicas implementadas durante la investigación

Técnicas |

Participantes |

Ejemplo de preguntas |

Grupos focales: discusión grupal dinámica y participativa en torno a una temática (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2017) |

Estudiantes de psicología |

a)¿Qué imagen o percepción tienen de la psicología comunitaria y cuáles de estos aspectos lograron implementar durante su intervención? b)¿Qué conocimientos académicos y habilidades técnicas adquirieron durante su prepráctica comunitaria? c)Respecto a la prepráctica comunitaria: ¿Qué impacto tuvo en ustedes? ¿Cómo afectó su nivel de confianza y, por ende, su compromiso con la futura profesión de psicólogos? ¿Qué emociones o sentimientos les generó? |

Encuesta online: cuestionario online implementado para recabar opiniones sobre el proceso una vez finalizado (Arroyo y Finkel, 2019) |

Se utilizó la encuesta de Evaluación de la Metodología de ApS de León-Carrascosa et al. (2020) para evaluar el APS en tres dimensiones: Formativa (8 ítems), Aprendizaje (2 ítems) y Servicio (15 ítems), utilizando una escala Likert de 1 a 5. Esta medición permitió complementar los resultados cualitativos, a modo de triangulación de instrumentos, posibilitando una comprensión más compleja y holista del fenómeno estudiado. La versión original del cuestionario evidencia una alta confiabilidad (Alpha de Cronbach de.958) validado a través de un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Los resultados revelaron correlaciones satisfactorias entre las dimensiones (α global:.957; Formativa:.881; Aprendizaje:.905; Servicio:.917), además de indicadores de ajuste adecuados (X2 (364) = 662.234, p <.001; CFI =.900; IFI =.901; CMIN/DF = 1.819; RMSEA =.07). |

|

Entrevista estructurada: Preguntas que fueron definidas con antelación y aplicadas de manera estructurada (Díaz-Bravo et al., 2013) |

Representes de las comunidades de personas mayores |

a)¿Aportó la prepráctica comunitaria al trabajo de las necesidades ante procesos de riesgo de desastre identificadas por su comunidad? (se recordarán las necesidades diagnosticadas e identificadas) c)¿Cómo evalúan las técnicas y actividades realizadas durante el proceso de intervención? (se recordarán las actividades realizadas a través de fotografías y enunciados) b)¿Qué grado de satisfacción tienen con respecto a lo realizado durante la prepráctica comunitaria? |

Procedimiento

La práctica intermedia se desarrolló entre el 17 de octubre y el 23 de diciembre de 2022, y consistió en 10 sesiones de intervención acompañadas de una supervisión semanal (ver Tabla 3). Antes de implementar el ApS, se garantizó la participación voluntaria de todas las personas involucradas mediante la firma de un consentimiento informado.

Tabla 3. Desarrollo del plan de intervención

Fecha |

Etapa de la intervención |

Objetivo |

Actividad |

Descripción |

17/10 - 23/12 |

Supervisión |

Supervisar y retroalimentar el proceso de los estudiantes |

Retroalimentación |

Contextualización del proceso de práctica y su rol dentro de la investigación. Retroalimentación del proceso y guía semanal. Capacitación de las técnicas y actividades a aplicar de la investigación. Supervisión en terreno. Evaluaciones. Cierre del proceso |

17/10 - 21/10 24/10 - 28/10 31/10 - 04/11 07/11 - 11/11 14/11 - 18/11 |

Diagnóstica |

Encuadre y primer acercamiento de los estudiantes con la comunidad Identificar características, necesidades y recursos de la comunidad Finalizar el proceso diagnóstico |

Vinculación y encuadre Actividades participativas |

Contextualización del proceso e investigación. Firma del consentimiento informado y desarrollo de actividades para conocerse mutuamente Aplicación de técnicas participativas para recopilar información de la comunidad |

21/11 - 25/11 28/11 - 01/12 05/12 - 09/12 12/12 - 16/12 |

Intervención |

Identificar características y aspectos a mejorar de la comunidad Recopilar experiencias y memorias colectivas ante riesgo de desastres Desarrollar la intervención abordando la necesidad detectada y seleccionada por la comunidad |

Vinculadas a la investigación Teórica y práctica |

Aplicación de análisis FODA y actividad titulada reconociendo lo que es mi comunidad Aplicación de relatos de vida, grupos focales y foto evocación ante el riesgo de desastre Trabajo de las necesidades detectadas por la comunidad |

19/12 - 23/12 23/12 - 05/01 26/12 - 06/01 |

Cierre del proceso |

Desarrollar una síntesis del proceso de práctica Recopilar la experiencia de los estudiantes Recopilar la experiencia de representantes de las comunidades en torno al servicio brindado |

Actividades de cierre |

Devolución de tríptico informativo del proceso de intervención, avances y aspectos a mejorar Aplicación de grupo focal a los estudiantes en la hora de supervisión y la encuesta online para evaluar el aprendizaje y servicio Aplicación de entrevista estructurada a representantes de las comunidades |

El estudiantado fue informado sobre la convocatoria para participar en el proyecto en el contexto de la asignatura como parte de su práctica intermedia. Aquellos que aceptaron participar recibieron una contextualización del proyecto y una capacitación específica enfocada en el trabajo con personas mayores, manejo de grupos y la aplicación de las técnicas requeridas por el proyecto. Durante todo el proceso, dos investigadoras supervisaron semanalmente las actividades realizadas por los grupos.

En paralelo, se establecieron contactos iniciales con comunidades de personas mayores, a quienes se presentó y contextualizó el proyecto. Se seleccionaron las comunidades que manifestaron interés y disposición para participar, y luego fueron asignadas a los grupos de estudiantes, quienes gestionaron el contacto directo y las actividades de intervención. Al concluir las intervenciones, dos investigadoras realizaron entrevistas estructuradas con las representantes de las comunidades para evaluar el proceso y recoger sus percepciones sobre el impacto de las acciones realizadas.

Análisis de datos

Se realizó un análisis de contenido (Cáceres, 2008) desde una perspectiva hermenéutica (Cárcamo, 2005) sobre las transcripciones cualitativas. Este enfoque interpretativo permitió identificar significados implícitos y explícitos en las narrativas, considerando el contexto sociocultural y las experiencias subjetivas de los participantes. Los datos se clasificaron en categorías preestablecidas basadas en el modelo de ApS de León-Carrascosa et al. (2020), organizándolos en una matriz que abarcó tres dimensiones principales: i) Formación, ii) Aprendizaje y iii) Servicio.

Para el cuestionario de evaluación ApS, se realizó un análisis estadístico descriptivo, incorporando variables como la preferencia por áreas de intervención y el grado de satisfacción con la práctica intermedia.

Resultados

En este apartado se expondrán los resultados segmentados en: i) los grupos focales estudiantiles, abordando las tres dimensiones del ApS; ii) las entrevistas a personas mayores, donde solo se abordará la dimensión de Servicio; y iii) el instrumento de evaluación de ApS aplicado al estudiantado.

El APS y la influencia en las diferentes dimensiones en el estudiantado

En la dimensión formativa (ver Figura 2), el estudiantado resalta el rol del psicólogo comunitario como un facilitador de la integración profunda en la comunidad. Este papel implica una inserción activa en los grupos y el empleo de habilidades sociales para construir vínculos. Inicialmente concebido como asistencial, el rol evolucionó durante la intervención hacia el de agente de cambio, enfocado en empoderar a la comunidad para abordar sus propias problemáticas. Este enfoque refleja un compromiso profesional con la equidad y la responsabilidad social inherente a la psicología comunitaria.

Figura 2. Dimensión formativa en los y las estudiantes posterior a la intervención

Además, la experiencia de pre-práctica no solo resultó gratificante, sino también transformadora, ampliando significativamente la visión profesional. Esta práctica les permitió comprender mejor los posibles desempeños y roles en el ámbito comunitario, aplicados al ejercicio profesional.

Creo que principalmente, llevamos el rol de facilitador a la comunidad… ellos mismos explicitaron que, si bien nosotros le enseñamos cosas, ellos lo están comenzando a aplicar y a cambiar dentro de su propia comunidad. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

Es un rol instrumental dentro de la comunidad, pero no uno protagónico. (Grupo focal 7, 21 de diciembre de 2022)

El hecho de llegar y poder adaptarnos a su ritmo, a su manera de trabajar. (Grupo focal 4, 23 de diciembre de 2022)

Llevar a cabo un cambio con la comunidad, desde ella. (Grupo focal 6, 20 de diciembre de 2022)

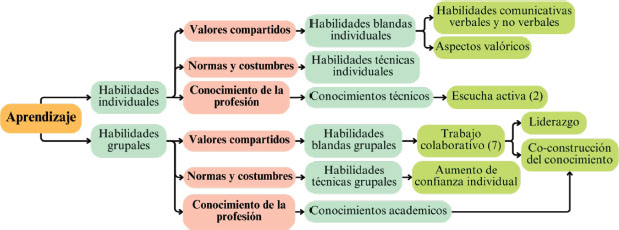

En la dimensión del aprendizaje (ver Figura 3), se fortalecieron considerablemente las habilidades blandas, clasificadas en individuales y grupales. A nivel individual, los estudiantes experimentaron una notable mejora en sus habilidades comunicativas, incluyendo hablar en público y la escucha activa, todo ello enmarcado en valores fundamentales como el respeto y la empatía. En el ámbito grupal, se enfatizó el desarrollo de habilidades de liderazgo, cruciales para el trabajo en equipo. Esto incluyó la delegación efectiva de roles, la adaptación al ritmo de trabajo propio de las personas mayores y el ajuste del desempeño profesional en función de las características de la población, lo que facilitó la co-construcción de conocimiento en colaboración con y desde la comunidad.

Figura 3. Aprendizajes obtenidos por los estudiantes posterior a la intervención

El trabajo en equipo no solo incrementó la confianza percibida en el ámbito profesional, sino que también fortaleció la seguridad personal, promoviendo una mayor disposición hacia la colaboración grupal. Asimismo, el aprendizaje colaborativo, potenciado por la retroalimentación constante durante las sesiones de supervisión, optimizó la adquisición de habilidades y elevó la sensación de competencia y eficacia en el contexto de la práctica.

Siento que con la prepráctica comunitaria pude abordar aún más esa habilidad de hablar en público… emplear un buen lenguaje, un buen tono, porque igual a mí de repente el nerviosismo me juega en contra, pero siento que con la prepráctica comunitaria pude fortalecer aún más eso. (Grupo focal 2, 22 de diciembre de 2022)

Más de seguridad a mí misma… desarrollamos esa como tolerancia a la frustración y la capacidad de adaptarse en el momento. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

La cohesión y la confianza, porque logramos fortalecer el confiar en el otro y saber de qué estamos juntos en esto. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

Posicionarse desde la co-construcción, delegar las tareas y dividirse la responsabilidad. (Grupo focal 6, 20 de diciembre de 2022)

En cuanto a las normas y costumbres, las habilidades técnicas individuales adquiridas incluyen la implementación de técnicas participativas y el desarrollo de la escucha activa, elementos fundamentales para el trabajo comunitario. Una habilidad destacada es la capacidad creativa en la planificación y ejecución de actividades, lo que permite adaptar las intervenciones a contextos diversos. No obstante, se enfatiza la importancia de competencias transversales esenciales para el ejercicio profesional. Entre ellas destacan la elaboración de informes técnicos, la aplicación rigurosa de las normas APA en su redacción y la revisión bibliográfica para sustentar teóricamente las intervenciones. Estas habilidades generales se priorizan sobre las específicas del ámbito comunitario debido a su amplia aplicabilidad en diversos contextos profesionales.

Lo mejor de la práctica, es la intervención. (Grupo focal 1, 22 de diciembre de 2022)

Las habilidades técnicas siento que es como la confección de instrumentos o talleres con mayor facilidad, igual gracias a experiencias anteriores y el FODA como tal. (Grupo focal 7, 21 de diciembre de 2022)

En cuanto a los conocimientos específicos de la profesión, se destacan competencias metodológicas clave, como el diagnóstico participativo y la utilización de técnicas de producción de datos, incluyendo el análisis FODA, entrevistas semiestructuradas y observación participante. Estas herramientas fueron complementadas con la práctica de la escucha activa, esencial para captar las necesidades y perspectivas de la población. Asimismo, se fortalecieron habilidades relacionadas con el trabajo grupal como una actitud proactiva, una disposición flexible y una comunicación efectiva. Esta última se ajustó cuidadosamente a las particularidades y necesidades de la población objetivo, favoreciendo una interacción significativa y contextualizada dentro del entorno comunitario.

Análisis FODA, los mitos del envejecimiento, estrategias de diagnóstico, y los objetivos como de empoderamiento en las comunidades. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

El acercarnos a la comunidad, el realizar el diagnóstico y también trabajar con esas herramientas, la observación, la aplicación de un diagnóstico participativo. (Grupo focal 4, 23 de diciembre de 2022)

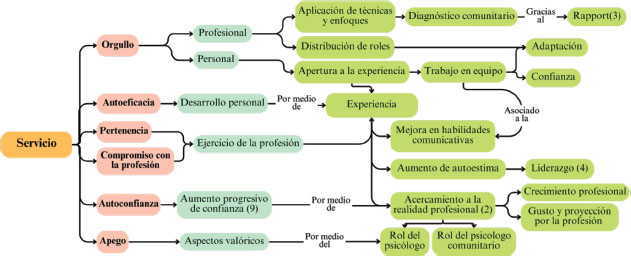

En el ámbito del servicio (ver Figura 4), la experiencia evidenció cambios significativos en la autopercepción del estudiantado, específicamente en la autoeficacia, la autoconfianza profesional y la sensación de pertenencia a la profesión. La autoeficacia destacó por su impacto en el desarrollo personal, reflejado en la mejora de habilidades comunicativas, mayor perseverancia, capacidad de liderazgo y adaptación al ritmo de las comunidades. La autoconfianza, por su parte, mostró un incremento progresivo a lo largo de las sesiones, un hallazgo constante en la mayoría de los grupos. Esto refuerza la idea de que el acercamiento temprano a la práctica profesional fortalece la autoeficacia y la confianza en el desempeño profesional.

Figura 4. Implicancias del servicio en las y los estudiantes posterior a la intervención

En cuanto al sentido de pertenencia a la profesión, la experiencia permitió al estudiantado identificarse con el rol comunitario, generando un “sentimiento de profesionalidad”. Aunque solo un grupo expresó una preferencia específica por el área comunitaria, se observó un interés generalizado y una proyección positiva hacia el ejercicio profesional generalista.

El compromiso emergente se caracterizó por emociones como afecto, alegría y satisfacción, acompañadas de un “sentimiento de realización”, que reforzó la percepción de estar ejerciendo plenamente como profesionales. Estas valoraciones reflejan un apego positivo hacia la profesión y una construcción activa de la identidad profesional.

Finalmente, la totalidad del estudiantado reportó un aumento en la autoconfianza personal y profesional, atribuido a la experiencia positiva del trabajo con la comunidad. Estos resultados sugieren que la metodología de ApS no solo fortalece la autovalía, sino que también promueve un desarrollo integral, tanto en términos académicos como personales.

Como que yo dije, sí puedo, sí puedo exponer frente a personas, aunque en ocasiones igual juega en contra el nerviosismo y la ansiedad que es algo muy normal. Pero siento que me sirvió como práctica, para practicar más estas habilidades blandas y sentir que uno puede. Es exponerse y atreverse también, porque al final uno va a trabajar siempre con personas y esa es la gracia, que uno pueda comunicar bien y llegar a más personas. (Grupo focal 2, 22 de diciembre de 2022)

Al principio, no tenía confianza, pero después, mientras estaba como con la comunidad, sí sentía confianza en mí. (Grupo focal 2, 22 de diciembre de 2022)

La seguridad en mí misma… logré confiar un poco más en mí y de las capacidades que tengo. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

No hubo mucha confianza al principio, pero fue evolucionando. (Grupo focal 5, 20 de diciembre de 2022)

La experiencia de ApS en la prepráctica comunitaria ha sido fundamental para que el estudiantado comprenda el rol del psicólogo/a comunitario/a, promoviendo un compromiso significativo con la potenciación de recursos en la comunidad, una tarea central en esta subdisciplina. Esta vivencia no solo facilitó el desarrollo de habilidades técnicas, como la adaptabilidad a diversos procesos y contextos comunitarios y la elaboración de diagnósticos efectivos, sino que también fortaleció competencias comunicativas, particularmente al hablar en público, habilidad clave para el ejercicio profesional.

Además, la prepráctica potenció la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la organización grupal y la distribución de roles, incrementando la confianza del estudiantado y su capacidad para responder eficazmente a las expectativas comunitarias. Estas competencias, tanto técnicas como sociales, generaron un profundo sentido de orgullo profesional, reflejado en una mayor autoeficacia y en la percepción de haber contribuido significativamente al bienestar comunitario.

Simultáneamente, los estudiantes experimentaron un notable crecimiento personal, evidenciado en su apertura a nuevas experiencias, sentimientos de superación y un fortalecimiento de la autoestima profesional. El proceso de práctica culminó en un sentido de logro, subrayando la importancia de la empatía y la identificación de áreas de mejora. Esta experiencia no solo benefició al estudiantado, sino también a las comunidades de personas mayores.

De saber que pude hacerlo, que salió bien, que funcionó, que pude trabajar con mi compañero, pude trabajar con un grupo de personas mayores y que eso también ayudó a mi confianza en mí misma. (Grupo focal 1, 22 de diciembre de 2022)

Me siento orgullosa de haber contribuido realmente a la comunidad y a nivel profesional. (Grupo focal 3, 23 de diciembre de 2022)

De poder trabajar en un ámbito real, ya lo que es el rol de psicólogo, cuáles son cómo las interpretaciones que las personas le dan al rol del psicólogo también dentro de una comunidad... bueno eso fue positivo. (Grupo focal 5, 20 de diciembre de 2022)

El APS y la influencia en la dimensión servicio en personas mayores

Las entrevistas revelan que las personas representantes de las comunidades perciben el proceso como positivo (ver Figura 5). Destacan especialmente la comunicación asertiva y la actitud proactiva del estudiantado, quienes han generado espacios de socialización y aprendizaje en un ambiente de respeto y escucha activa. La intervención facilitó procesos de cohesión grupal, promovió la empatía y generó aprendizajes significativos dentro de las comunidades. Además, el trabajo del estudiantado contribuyó a la reconstrucción de memorias colectivas a través de la intervención comunitaria, fortaleciendo el empoderamiento de las personas participantes y potenciando su sentido de agencia en el proceso.

Excelente, o sea, no queríamos que se terminaran las actividades… nos empoderamos más como personas. (Entrevista, G3, 28 de diciembre de 2022)

Bueno, porque nos aclararon muchas cosas que nosotros no sabíamos y nos hicieron recordar también muchas cosas que pasaron. (Entrevista, G5, 28 de diciembre de 2022)

Figura 5. Evaluación del servicio según las comunidades de personas mayores

Se observa un creciente interés por continuar y expandir este tipo de intervenciones, impulsado por la positiva acogida del servicio prestado y el aprendizaje generado. Las personas entrevistadas han destacado los beneficios obtenidos, especialmente en términos de valores, actitudes, salud mental y los contenidos abordados en los talleres. Además, han manifestado su deseo de participar regularmente en estas actividades, subrayando su impacto positivo en la cohesión grupal y el bienestar comunitario.

El apoyo social se ha identificado como un elemento clave para consolidar la cohesión grupal. En este sentido, se propone ofrecer capacitaciones que fortalezcan las habilidades de las personas participantes para brindar asistencia efectiva a sus pares y enfrentar situaciones críticas. La comunicación asertiva ha desempeñado un papel fundamental, mejorando la interacción grupal y ayudando a los participantes a redescubrir su capacidad para superar limitaciones previas. Este proceso ha reforzado la autovalía mediante el aprendizaje de conceptos como la cohesión social, la distribución efectiva de roles y tareas, y el manejo adecuado de turnos de palabra.

Asimismo, estas dinámicas han favorecido una transformación en la autopercepción individual, permitiendo que las personas reconozcan y valoren su capacidad para realizar tareas antes consideradas “imposibles”, fortaleciendo su sentido de autoeficacia. El aprendizaje intergeneracional entre personas mayores y estudiantes ha sido otro factor clave, facilitando la adaptación de nuevos participantes y la superación de barreras generacionales. De cara a futuros talleres, se sugiere incorporar herramientas centradas en el apoyo psicológico y la promoción de la actividad física, adaptadas a las necesidades y capacidades específicas de la población mayor. Estos elementos, junto con las dinámicas mencionadas, han sido fundamentales para el éxito de la intervención comunitaria y reflejan el compromiso continuo por fortalecer el bienestar integral de las comunidades.

Que nos ayuden porque hay momentos en que uno a pesar de que se ve físicamente bien, a veces tiene problemas que a lo mejor un psicólogo lo puede ayudar a uno, sobre todos a los adultos mayores. (Entrevista, G5, 28 de diciembre de 2022)

A entender que si estamos en un grupo somos todas compañeras… que entiendan a la otra persona, que se pongan por un minutito nomás en los zapatos de la otra persona. (Entrevista, G2, 27 de diciembre de 2022)

Nosotros le consultamos sobre una socia, que no es del club, que tenía depresión, entonces nosotros le pedimos a ellos (estudiantes) que nos aconsejaran y nosotros empezamos a practicar esos consejos y la señora salió adelante. (Entrevista, G5, 28 de diciembre de 2022)

Que recordamos cosas que nosotros creemos olvidar, entonces eso nos gustó mucho del poder recordar cosas que uno piensa que ya no va a volver a acordarse. (Entrevista, G5, 28 de diciembre de 2022)

Las técnicas de diagnóstico y las actividades de intervención fueron evaluadas positivamente por su dinamismo y carácter lúdico, lo que fomentó la participación colectiva a través de un enfoque inclusivo. Actividades como el análisis FODA en forma de árbol de problemas y el diagrama de Ishikawa, conocido como “un pescado” (Delgado et al., 2021), destacaron por su innovación. Las dinámicas grupales, como la “tela de araña”, la representación teatral de identidades y el uso lúdico del material, no solo facilitaron el aprendizaje, sino que también generaron “momentos felices” al permitir a los participantes compartir experiencias.

Los representantes valoraron especialmente estas técnicas y su capacidad para integrar un componente emocional esencial en la intervención, algo clave para el impacto transformador del ApS (Lalueza y Macías-Gómez-Estern, 2020). En general, la intervención fue bien recibida por las comunidades, reflejando el éxito de estas técnicas tanto en el ámbito del aprendizaje como en el fortalecimiento del vínculo comunitario.

Dinámico, porque hacían participar a todas, ninguna se quedó sin hablar. Nunca una pregunta que no fuera apropiada. (Entrevista, G2, 27 de diciembre de 2022)

Pero estuvo bueno, el del árbol, porque ahí salían muchas cosas que uno no entendía. (Entrevista, G1, 29 de diciembre de 2022)

El servicio realizado por el estudiantado en comunidades de personas mayores promovió un incremento significativo en el bienestar personal, relacional y colectivo (Nelson y Prilleltensky, 2005). Además, fortaleció la capacidad de agencia, permitiendo a las personas mayores reconocer sus capacidades y desarrollar autovalía al visibilizar habilidades y conocimientos basados en experiencias previas, especialmente en el contexto de desastres (Navarrete-Valladares et al., 2023).

El rescate de memorias colectivas facilitó el abordaje de problemáticas contemporáneas, como los desastres socionaturales, permitiendo identificar y atender necesidades emergentes. Este proceso destacó la importancia del apoyo social percibido y fomentó un mayor compromiso comunitario para enfrentar situaciones críticas (Sandoval-Díaz et al., 2023).

El aprendizaje intergeneracional fue clave para el éxito del servicio. La colaboración entre comunidades y estudiantes, a través de actividades participativas, comunicación asertiva y un buen rapport, permitió integrar los aportes experienciales de las personas mayores. Estas dinámicas, apoyadas por diagnósticos participativos, facilitaron la identificación de necesidades y fortalecieron la relación con las comunidades, asegurando un servicio eficaz y organizado (Martínez Abajo et al., 2021; Martínez Lozano et al., 2020; Molina et al., 2012).

Instrumento de Aprendizaje-Servicio en el estudiantado

Tras la intervención, se aplicó el instrumento de Evaluación de la Metodología de ApS de León-Carrascosa et al. (2020) para analizar la experiencia del estudiantado durante el proceso. Este instrumento permitió explorar las autopercepciones del estudiantado sobre su desempeño y la influencia de la intervención en sus planes profesionales futuros.

Los resultados indicaron una valoración positiva en las tres dimensiones clave: (i) Formación, con una puntuación media de 36,95 (DE = 4,3; rango de 23 a 40); (ii) Aprendizaje, con una media de 55,95 (DE = 7,2; rango de 30 a 60); y (iii) Servicio, con una media de 66,21 (DE = 10,8; rango de 35 a 75). El análisis reveló que el 94,7 % del estudiantado percibió su formación y aprendizaje en un nivel alto, mientras que el 84,2 % calificó su desempeño en el servicio comunitario como alto, destacando la efectividad del proceso en las tres áreas.

En relación con la satisfacción general con la prepráctica (ver Figura 6), el 72,23 % calificó su experiencia como “muy satisfactoria” o “satisfactoria”. Las principales razones incluyeron una experiencia de aprendizaje enriquecedora, la interacción positiva con la comunidad y una valoración favorable del trabajo realizado.

Figura 6. Resultados de encuesta a estudiantes

Por último, se evaluó el interés del estudiantado en el área como potencial área de desempeño profesional (ver Figura 6). El 38,89 % expresó preferencia por esta área, motivado por la experiencia positiva, el interés en una psicología de enfoque social y el deseo de continuar en el campo comunitario. Sin embargo, el 61,11 % señaló que no preferiría esta área, mencionando su inclinación hacia otras especialidades y su preferencia por trabajos de carácter individual.

Discusión

Los resultados resaltan la importancia de incorporar una aproximación práctica y directa con las comunidades en la formación inicial en psicología, destacando el uso de metodologías implicativas y participativas, como el ApS. Estas metodologías no solo enriquecen la formación profesional, sino que también abordan desafíos clave en la psicología comunitaria y su aplicación práctica. A continuación, se presentan tres beneficios principales de su implementación:

I.Transformación del rol profesional: Estas metodologías contribuyen a resignificar la perspectiva asistencialista tradicional del psicólogo. En lugar de limitarse a un enfoque centrado en “ayudar”, promueven un rol de facilitador, orientado a trabajar con las necesidades sentidas y definidas por las comunidades (Montero, 2011). Esta transformación resulta esencial para avanzar hacia prácticas más horizontales y contextualizadas.

II.Integración teoría-práctica: Facilitan la transferencia de conocimientos adquiridos en el aula al contexto profesional real. Esta conexión fortalece la confianza del estudiantado en su capacidad para responder de manera efectiva a las exigencias de la profesión y a las necesidades comunitarias, aumentando así su preparación para enfrentarse al campo laboral (Cuadra-Martínez et al., 2021).

III.Fomento del trabajo colaborativo: Las metodologías participativas generan espacios para la cooperación efectiva, fundamentales para abordar los complejos desafíos que enfrentan las comunidades. Este enfoque refuerza competencias de trabajo en equipo, indispensables en escenarios profesionales contemporáneos (Campo, 2015).

En el contexto de la psicología comunitaria, estas metodologías cobran especial valor al fomentar la producción colectiva de conocimiento. Este proceso se logra mediante la co-construcción activa con las comunidades, un enfoque que rompe con las relaciones tradicionales verticales y favorece el diálogo horizontal (Lora y Rocha, 2016). Así, el rol del psicólogo se redefine como un facilitador que promueve confianza y participación activa entre los miembros de la comunidad (Gómez, 2018).

Estas metodologías participativas poseen un componente transformador que va más allá de la intervención profesional. Fomentan el diálogo, fortalecen la cohesión social, la resiliencia y el empoderamiento comunitario, y permiten a las comunidades desarrollar acciones concretas basadas en sus propias necesidades y problemáticas. De esta manera, impulsan procesos de cambio social sostenibles y significativos (Albagli e Iwama, 2022).

Por tanto, el uso de metodologías como el ApS es fundamental para la formación en psicología, ya que promueve una identidad profesional reflexiva y consciente, además de integrar de manera efectiva la teoría, la práctica y la ética profesional (Sandoval-Díaz et al., 2021). En particular, el aprendizaje intergeneracional, especialmente en el trabajo con personas mayores, desempeña un papel destacado. Este enfoque facilita al estudiantado no solo adquirir conocimientos y habilidades a partir de la experiencia y las memorias colectivas de las generaciones mayores, sino también construir relaciones horizontales que promueven la inteligibilidad de sentidos compartidos entre grupos generacionales. Este intercambio bidireccional de saberes enriquece tanto a las personas jóvenes como a las mayores, fortaleciendo el tejido comunitario, fomentando la transmisión de valores culturales y promoviendo una mayor cohesión social (Sandoval-Díaz et al., 2023).

Sin embargo, la implementación del ApS presenta desafíos, como la necesidad de adaptar las metodologías a las características específicas de las comunidades, teniendo en cuenta factores generacionales y asegurando la participación activa de todas las personas involucradas.

La flexibilidad en la formación profesional, particularmente en psicología comunitaria, es esencial para abordar los desafíos psicosociales contemporáneos (Sánchez, 2020). La investigación de Quintana-Abello et al. (2018) subraya la importancia de institucionalizar el ApS, destacando su capacidad para fortalecer la dimensión psicosocial en las prácticas de psicología, mejorando los aprendizajes académicos y el manejo de dinámicas comunitarias (Zambrano et al., 2020).

La efectividad de estas prácticas depende de la adaptación a las particularidades de las comunidades y los territorios intervenidos (Musitu Ochoa, 2004; Uruñuela, 2011). Es crucial considerar la organización, la relación con el entorno y la sostenibilidad de las intervenciones para garantizar un servicio de calidad (Martínez Abajo et al., 2021; Martínez Lozano et al., 2020).

Finalmente, el ApS no solo desarrolla competencias técnicas en el estudiantado, sino que también los prepara para involucrarse de manera significativa con diversas realidades sociales y culturales, integrando aprendizajes conceptuales, procedimentales, actitudinales y valores que enriquecen su desarrollo personal (Magallanes et al., 2021; Martínez Domínguez et al., 2015; Martínez Lozano et al., 2020).

Conclusión

La investigación evidencia que la metodología de ApS contribuye al desarrollo de competencias en psicología, favoreciendo la definición de la identidad profesional y la comprensión del rol del psicólogo. Sin embargo, no se observa un incremento significativo en el interés por la psicología comunitaria, dado que la mayoría del estudiantado prefiere especializaciones como la clínica y la educacional. Este resultado parece estar relacionado con la estructura curricular predominante en Chile, que ha priorizado enfoques individuales y otorgado menor relevancia al trabajo grupal y comunitario, limitando el desarrollo de perspectivas integradoras necesarias en contextos interdisciplinarios.

En el ámbito del Aprendizaje, se observó un fortalecimiento de habilidades técnicas transversales, como la comunicación efectiva, la elaboración de informes y la planificación de talleres. Sin embargo, este desarrollo no fue plenamente reconocido por el estudiantado, posiblemente debido a una percepción de insuficiente preparación durante su formación de pregrado. Esta percepción podría haber generado una sensación de estar menos capacitados para enfrentar los desafíos del ámbito profesional (Nieto Bermúdez y Pedraza Cardozo, 2017).

A pesar de estas limitaciones, el estudiantado mostró dificultades para distinguir entre las competencias específicas del área disciplinar comunitaria, como la facilitación grupal y la comprensión de dinámicas sociales, y las habilidades generales propias del ejercicio profesional en psicología. Este hallazgo resalta la importancia de integrar de manera más clara y efectiva estas competencias en la formación académica, promoviendo una preparación equilibrada que responda tanto a las necesidades específicas del trabajo comunitario como a las exigencias generales del rol profesional.

A nivel de Servicio, la experiencia profesional directa en el campo fue bien recibida por la comunidad, generando interés en futuras intervenciones y fortaleciendo el compromiso del estudiantado con la profesión. Para muchos estudiantes, esta práctica representó su primer acercamiento profesional tras la contingencia sanitaria por COVID-19, especialmente en el trabajo con personas mayores, un grupo que presenta características y dinámicas relacionales específicas. La comunidad valoró el servicio como un espacio de encuentro, aprendizaje colectivo, comunicación y empoderamiento, promovido por actividades inclusivas y participativas. Esta experiencia contribuyó a transformar la percepción del rol profesional en psicología, distanciándola del estereotipo exclusivamente clínico y ampliando la comprensión de las funciones de la disciplina hacia enfoques más integrales y diversos.

La duración limitada de la intervención y la ausencia de una evaluación previa dificultaron medir con precisión el impacto del ApS en las personas mayores. A esto se suma la limitación de no contar con un diagnóstico de necesidades emergentes desde la propia comunidad, lo que restringió la posibilidad de abordar de manera contextualizada sus problemáticas y dinámicas. Para superar estas deficiencias, se recomienda implementar diseños metodológicos más robustos, como evaluaciones pre y postintervención, herramientas de seguimiento longitudinal y metodologías mixtas, que permitan un análisis más exhaustivo y adaptado a las particularidades del grupo poblacional.

Desde la gerontología social, la formación en psicología comunitaria debe priorizar la intervención en comunidades de personas mayores, abordando tanto sus necesidades específicas como los factores psicosociales asociados al envejecimiento. Este enfoque promueve competencias clave, como la comunicación efectiva, la mediación intergeneracional y la planificación de intervenciones inclusivas, considerando la diversidad de experiencias en esta etapa de la vida. Integrar estas prácticas en la formación académica fortalece la capacidad de los futuros profesionales para diseñar acciones sostenibles que fomenten la participación activa, el empoderamiento y la cohesión social, respondiendo a los desafíos del envejecimiento poblacional y al impacto de las dinámicas sociales y estructurales en este grupo.

Financiación

Este trabajo fue financiado por los proyectos de investigación en docencia PIDA DU2468508, "Fortaleciendo Competencias Profesionales en la Intervención Psicosocial con Personas Mayores: Una Experiencia de Aprendizaje-Servicio", y FDD2024-28, "Desarrollando la Investigación Aplicada en Estudiantes de Psicología: Un Enfoque Innovador a Través del Aprendizaje-Servicio", de la Universidad del Bío-Bío.

Referencias

Abbing, Jens; Suanet, Bianca & Broese van Groenou, Marjolein. (2022). How does long-term care impact the psychological wellbeing of older adults in different care policy contexts in the Netherlands? Health & Social Care in the Community, 30, 2750–2760. https://doi.org/10.1111/hsc.13719

Acuña Sandoval, Gustavo; Inzunza Salas, Franco & Torres Pérez, Roberto. (2022). Prácticas pedagógicas utilizadas en el eje disciplinar de formación ciudadana bajo un contexto intercultural (Tesis de pregrado). Universidad de Concepción. http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9524

Albagli, Sarita & Iwama, Allan Yu. (2022). Citizen science and the right to research: Building local knowledge of climate change impacts. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 39. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01040-8

Alfaro, Jaime. (2005). Psicología Comunitaria y Políticas Sociales: Análisis de su desarrollo en Chile. Revista PsicologiaCientifica.com, 7(1). https://psicolcient.me/kgeq7

Álvarez Cuesta, Henar. (2020). El futuro del trabajo después de la pandemia y los empleos del futuro. Gaceta Sindical: Reflexión y Debate, 35, 155-174.

American Psychological Association. (2016). Geropsychology: It’s your future. https://www.apa.org/pi/aging/resources/geropsychology

Arroyo, Millan & Finkel, Lucila. (2019). Encuestas por Internet y nuevos procedimientos muestrales. Panorama Social, 30, 41-53. https://hdl.handle.net/20.500.14352/13911

Balcazar, Fabricio. (2003). Investigación acción participativa (IAP): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. Fundamentos en Humanidades, 4(7-8), 59-77. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18400804

Berroeta, Héctor & Alfaro, Jaime. (2007). Trayectoria de la Psicología Comunitaria en Chile. Prácticas y Conceptos. Universidad de Valparaíso. https://www.researchgate.net/publication/281207479_Trayectoria_de_la_Psicologia_Comunitaria_en_Chile_

Practicas_y_Conceptos

Cáceres, Pablo. (2008). Análisis cualitativo de contenido: Una alternativa metodológica alcanzable. Psicoperspectivas. Individuo y sociedad, 2(1), 53-82. https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol2-issue1-fulltext-3

Campo, Laura. (2015). Una rúbrica para evaluar y mejorar los proyectos de aprendizaje servicio en la universidad. RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, 1, 91-111. https://doi.org/10.1344/RIDAS2015.1.6

Cárcamo, Héctor. (2005). Hermenéutica y análisis cualitativo. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, 23. https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/26081

Carrillo, Francisco; Espinoza, Sebastián & Valenzuela, Andrea. (2018). Mercado laboral y educación en Chile: Principales tendencias y resultados. Comisión Nacional de Productividad. https://cnep.cl/wp-content/uploads/2023/10/Mercado-Laboralv.pdf

Chiva-Bartoll, Òscar & Gil-Gómez, Jesús. (2018). Aprendizaje-Servicio Universitario. Modelos de intervención e investigación en la formación inicial docente. Ediciones Octaedro.

Cuadra-Martínez, David; Castro-Carrasco, Pablo J.; Oyanadel, Cristian; González, Ingrid; Sandoval-Díaz, José & Pérez-Zapata, Daniel. (2021). Formación de la identidad profesional frente a la crisis global socioambiental. Liberabit, 27(2), e504. http://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2021.v27n2.05

Delgado, Dayanara; Cobo, Diana; Pérez, Karen; Pilacuan Pinos, Roger & Rocha Guano, María Belén. (2021). El diagrama de Ishikawa como herramienta de calidad en la educación: Una revisión de los últimos 7 años. Revista electrónica TAMBARA, 84, 1212-1230. https://tambara.org/wp-content/uploads/2021/04/DIAGRAMA-ISHIKAWA_FINAL-PDF.pdf

Díaz-Bravo, Laura; Torruco-García, Uri; Martínez-Hernández, Mildred & Varela-Ruiz, Margarita. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica, 2(7), 162-167. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009

Duque, Erika. (2018). Evaluando una experiencia de aprendizaje-servicio en torno al aprendizaje de conceptos de la ciudadanía digital. RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 5, 12-23. https://doi.org/10.1344/RIDAS2018.5.2

Escobar, Jazmine & Bonilla-Jimenez, Francy. (2017). Grupos focales: Una guía conceptual y metodológica. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, 9(1), 51-67. http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/957

Gezuraga, Monike & Malik, Beatriz. (2015). Orientación y acción tutorial en la universidad: Aportes desde el aprendizaje-servicio. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 26(2), 8-25. https://doi.org/10.5944/reop.vol.26.num.2.2015.15213

Gil-Gómez, Jesús; Moliner-García, Odet; Chiva-Bartoll, Òscar & García-López, Rafaela. (2016). Una experiencia de aprendizaje-servicio en futuros docentes: Desarrollo de la competencia social y ciudadana. Revista Complutense de Educación, 27(1), 53-73. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n1.45071

Gómez, Ernesto. (2018). Metodologías participativas: Teoría y práctica social. Raíces: Revista Nicaragüense de Antropología, 4, 30-38. https://revistasnicaragua.cnu.edu.ni/index.php/Raices/article/view/5453/5682

Ibarrola, Sara & Artuch, Raquel. (2016). La docencia en la universidad y el compromiso social y educativo. Contextos Educativos, 19, 105-120. https://doi.org/10.18172/con.2763

Lalueza, José Luis & Macías-Gómez-Estern, Beatriz. (2020). Border crossing. A service-learning approach based on transformative learning and cultural-historical psychology (Cruzando la frontera. Una aproximación al aprendizaje servicio desde el aprendizaje transformativo y la psicología histórico-cultural). Culture and Education, 32(3), 556-582. https://doi.org/10.1080/11356405.2020.1792755

León-Carrascosa, Víctor; Sánchez-Serrano, Silvia & Belando-Montoro, María-R. (2020). Diseño y validación de un cuestionario para evaluar la metodología Aprendizaje-Servicio. Estudios sobre Educación, 39, 247-266. https://doi.org/10.15581/004.39.247-266

Lora, Patricia & Rocha, Daniel. (2016). Promoción de la innovación social a través de la utilización de metodologías participativas en la gestión del conocimiento. Equidad y Desarrollo, 25, 159-178. https://doi.org/10.19052/ed.3513

Lorenzo, María & Belando-Montoro, María. (2019). Criterios e indicadores de calidad para evaluar proyectos de ApS. En Marta Ruiz-Corbella & Juan García-Gutiérrez (Eds.), Aprendizaje-Servicio. Los retos de la evaluación (pp. 71-80). Narcea.

Magallanes Sebastián, Martín; Montoya Canales, Cristina; Pachas Espinoza, María Beatriz & Padilla Caballero, Jesús. (2021). Metodología de Aprendizaje Servicio en la Educación Superior: Revisión Sistémica. Centro Sur, 4(3). https://doi.org/10.37955/cs.v4i3.183

Marco-Macarro, María José; Martínez-Lozano, Virginia & Macías-Gómez-Estern, Beatriz. (2016). El Aprendizaje-Servicio en Educación Superior como escenario de aprendizaje y de construcción identitaria. Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano, 12(3), 45-51. http://psicologia.udg.edu/PTCEDH/menu_articulos.asp

Martí, Joel. (2020). La investigación acción-participativa: Estructura y fases. En Tomás Rodriguez-Villasante (Ed.), La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía I. (pp. 73-117). El Viejo Topo.

Martínez Abajo, Judit; Bravo Ferretti, Cristóbal & Pérez Norambuena, Samuel. (2021). Psicología social comunitaria y ApS. Creando puentes a partir de una experiencia universitaria interdisciplinar. Estudios pedagógicos (Valdivia), 47(4), 127-147. https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000400127

Martínez Domínguez, Begoña; Martínez Domínguez, Isabel; Sáez, Israel & Gezuraga Amundarain, Monike. (2015). El aprendizaje-servicio, una oportunidad para avanzar en la innovación educativa dentro de la Universidad del País Vasco. Tendencias Pedagógicas, 21, 99–118. https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/2027

Martínez Lozano, Virginia; Rodríguez Izquierdo, Rosa; Marco Macarro, María & Gómez-Estern, Beatriz. (2020). Percepciones del alumnado universitario sobre el aprendizaje-servicio como herramienta para su desarrollo personal y profesional. RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, 9, 81-101. https://doi.org/10.1344/RIDAS2020.9.5

Molina, Elena; Montiel, Elsa & González, Claudia. (2012). Aprendizaje-Servicio solidario. Un aporte a la formación de competencias profesionales integradas. En María Alejandra Herrero & María Nieves Tapia (Comp.), Actas de la II Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio (pp. 34-38). Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Buenos Aires.

Montero, Maritza. (2010). Fortalecimiento de la Ciudadanía y Transformación Social: Área de Encuentro entre la Psicología Política y la Psicología Comunitaria. Psykhe (Santiago), 19(2), 51-63. https://doi.org/10.4067/S0718-22282010000200006

Montero, Maritza. (2011). Nuevas perspectivas en psicología comunitaria y psicología social crítica. Ciencias Psicológicas, 5(1), 61-68. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=459545427006

Moreno-Fernández, Olga. (2020). Problemas socioambientales y educación ambiental. El cambio climático desde la perspectiva de los futuros maestros de educación primaria. Pensamiento educativo, 57(2). https://doi.org/10.7764/pel.57.2.2020.3

Musitu Ochoa, Gonzalo. (2004). Surgimiento y desarrollo de la Psicología Comunitaria. En Gonzalo Musitu Ochoa, Juan Herrero Olaizola, Leonor Cantera Espinosa & Marisela Montenegro Martínez (Coords.), Introducción a la psicología comunitaria (pp. 3-16). Editorial UOC.

Navarrete-Valladares, Camila; Sandoval-Díaz, José & Sandoval-Obando, Eduardo. (2023). Experience and local memory of older people in the face of disasters: A systematic review. Frontiers in Public Health, 11, 1163561. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1163561

Nelson, Geoffrey & Prilleltensky, Isaac. (2005). Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well-Being. Palgrave Macmillan.

Nieto Bermúdez, Johanna & Pedraza Cardozo, Alba. (2017). Análisis crítico del proceso de ubicación de las prácticas profesionales, que dio inicio en el periodo académico 201660: Una experiencia de práctica profesional en psicología organizacional (Tesis de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Repositorio institucional - Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Peralta-Lara, Diana & Guamán-Gómez, Verónica. (2020). Metodologías activas para la enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales. Sociedad & Tecnología, 3(2), 2–10. https://doi.org/10.51247/st.v3i2.62

Quintana-Abello, Ingrid; Mendoza-Llanos, Rodolfo; Bravo-Ferreti, Cristóbal & Mora-Donoso, Marcela. (2018). Enfoque psicosocial. Concepto y aplicabilidad en la formación profesional de estudiantes de psicología. Revista Reflexión e Investigación Educacional, 1(2), 89-98. https://doi.org/10.22320/reined.v1i2.3623

Redondo-Corcobado, Paloma & Fuentes, Juan Luis. (2020). La investigación sobre el Aprendizaje-Servicio en la producción científica española: Una revisión sistemática. Revista Complutense de Educación, 24(4), 69-83. https://doi.org/10.5209/rced.61836

Rodríguez-Izquierdo, Rosa. (2020). Aprendizaje Servicio y compromiso académico en Educación Superior. Revista de Psicodidáctica, 25(1), 45-51. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2019.09.001

Sánchez, Alipio. (2020, octubre). Psicología comunitaria. Definición y bases teóricas: Comunidad, desarrollo humano y empoderamiento. Conferencia]. Jornada Internacional de Psicología, San Joao del Rei, Brasil.

Sandoval-Díaz, José; Cuadra-Martínez, David; Orellana-Fonseca, Cristian & Sandoval-Obando, Eduardo. (2021). Diagnóstico comunitario ante desastres climáticos: Una experiencia de aprendizaje-servicio. Alteridad, 16(1), 23-37. https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.02

Sandoval-Díaz, José; Navarrete-Valladares, Camila; Suazo-Muñoz, Consuelo & Martínez-Labrín, Soledad. (2023). Collective memories and previous experiences of older people in the face of disaster risk processes: Lessons learned, implication, and social support. Frontiers in Climate, 5, 1272219. https://doi.org/10.3389/fclim.2023.1272219

Siltanen, Sini; Tourunen, Anu; Saajanaho, Milla; Palmerg, Lotta; Portegijs, Erja & Rantanen, Taina. (2021). Psychological resilience and active aging among older people with mobility limitations. European Journal of Ageing, 18, 65–74. https://doi.org/10.1007/s10433-020-00569-4

United Nations Environment Program UNEP]. (2013). Greening Universities Toolkit, Transforming Universities into green and sustainable campuses. Autor.

Universidad del Bío-Bío. (s. f. a). Malla de psicología. Escuela de Psicología, Universidad del Bío-Bío. https://ubiobio.cl/miweb/webfile/media/232/descargas/MALLA_CURRICULAR(1).pdf

Universidad del Bío-Bío. (s. f. b). Programa Psicología Comunitaria II. Escuela de Psicología, Universidad del Bío-Bío.

Uruñuela, Pedro. (2011). Aprendizaje-servicio, una metodología para el desarrollo de la convivencia. AMAzônica, 6(1), 35-61.

Urzúa, Alfonso; Vera-Villarroel, Pablo; Zúñiga, Claudia & Salas, Gonzalo. (2015). Psicología en Chile: Análisis de su historia, presente y futuro. Universitas Psychologica, 14(3), 1141-1158. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-3.pcah

World Economic Forum. (2023). The Future of Jobs Report 2023. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/

Zambrano, Alba; Garcés, Gabriela; Chacón, Sergio & Soto, Camila. (2020). Potencial de innovación social y su aporte en procesos de fortalecimiento comunitario: Análisis de una organización comunitaria en el sur de Chile. Revista Puertorriqueña de Psicología, 31(2), 254-267. http://www.ojs.repsasppr.net/index.php/reps/article/view/634/671

Zayas, Belén; Gozálvez, Vicent & Gracia, Javier. (2019). La dimensión ética y ciudadana del aprendizaje servicio: Una apuesta por su institucionalización en la Educación Superior. Revista Complutense de Educación, 30(1), 1-15. https://doi.org/10.5209/RCED.55443

Zenebe, Yosef; Akele, Baye; Selassie, Mulugeta & Necho, Mogesie. (2021). Prevalence and determinants of depression among old age: A systematic review and meta-analysis. Annals of General Psychiatry, 20(1), 55. https://doi.org/10.1186/s12991-021-00375-x

José Sandoval-Díaz

Doctor en Psicología y director del Centro de Estudios Ñuble (UBB). Investiga las capacidades frente al proceso de riesgo de desastre bajo el contexto del cambio ambiental global y la vulnerabilidad social, con un enfoque en trayectorias diferenciales, entre ellas el envejecimiento.

jsandoval@ubiobio.cl

https://orcid.org/0000-0001-7247-7113

Camila Navarrete-Valladares

Psicóloga, candidata a Dra. en Psicología. Especializada en psicología comunitaria y ambiental, investiga resiliencia comunitaria en personas mayores, procesos comunitarios y gestión del riesgo de desastres.

cnavarrete@udec.cl

https://orcid.org/0000-0002-5879-5761

Consuelo Suazo-Muñoz

Psicóloga. Investiga sobre la percepción de riesgo en agricultores, resiliencia comunitaria y adaptación ante desastres y cambio ambiental global.

csuazo@ubiobio.cl

https://orcid.org/0000-0002-0539-7268

Jerónimo Israel Vega-Ortega

Psicólogo social. Investiga psicología ambiental comunitaria, resiliencia ante incendios forestales, vulnerabilidad social y migraciones. Docente de Trabajo Social UBB y estudiante de posgrado en la misma institución.

jerorug98@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-5828-6721

Soledad Martínez-Labrín

Psicóloga, Doctora en Psicología y MSc in Gender in Society. Académica en el Departamento de Ciencias Sociales e investigadora en el Centro de Estudios Ñuble, UBB, Chile.

cmartine@ubiobio.cl

https://orcid.org/0000-0002-1110-9066

David Cuadra Martínez

Psicólogo, Magíster y Dr. en Psicología. Investiga comportamiento prosocial, identidad profesional y convivencia escolar desde enfoques mixtos.

david.cuadra@uda.cl

https://orcid.org/0000-0002-0810-2795

Frances Goicochea-Garcia

Psicólogo social-comunitario. Se especializa en diagnóstico, intervención y estimulación cognitiva en personas mayores. Docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNACH.

frances.goicochea@unach.cl

https://orcid.org/0009-0006-5822-7074

Cristóbal Bravo Ferretti

Psicólogo, Magíster en Investigación Social, Doctor en Ciencias Humanas. Investiga psicología comunitaria, ambiental, metodologías de aprendizaje y servicio.

cbravo@ubiobio.cl

https://orcid.org/0000-0002-0395-6046

Samuel Pérez-Norambuena

Formador de profesores desde un enfoque sistémico y dialógico. Investiga formación inicial docente, valores en la FID y aprendizaje-servicio en educación física.

sperez@ubiobio.cl

https://orcid.org/0000-0002-1710-328X

Formato de citación

Sandoval-Díaz, José; Navarrete-Valladares, Camila; Suazo-Muñoz, Consuelo; Israel Vega-Ortega, Jerónimo; Martínez-Labrín, Soledad; Cuadra Martínez, David; Goicochea-Garcia, Frances; Bravo Ferretti, Cristóbal & Pérez-Norambuena, Samuel. (2025). Formación en psicología comunitaria para la intervención psicosocial con personas mayores: una experiencia de aprendizaje-servicio. Quaderns de Psicologia, 27(1), e2118. https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2118

Historia editorial

Recibido: 22-01-2024

1ª revisión: 19-07-2024

Aceptado: 27-11-2024

Publicado: 01-04-2025