Quaderns de Psicologia 2025, Vol. 27, Nro. 1, e2007 | ISSN: 0211-3481 |

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2007

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2007

Situación psicoemocional de los profesionales sanitarios de atención primaria vs cuidados intensivos y su evolución

Psychoemotional Situation of Primary Care vs. Intensive Care Health Professionals

Fernanda Gil Almagro

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Universidad Francisco de Vitoria Madrid

Fernando José García Hedrera

Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Francisco Javier Carmona Monge

Hospital Universitario Santiago de Compostela

Cecilia Peñacoba Puente

Universidad Rey Juan Carlos

Resumen

Objetivo: analizar las diferencias encontradas en las alteraciones psicoemocionales sufridas por los PS de UCI y AP a lo largo de la pandemia, además de estudiar la evolución de esta sintomatología, averiguar qué colectivo se ha planteado abandonar la profesión, su preparación psicológica para futuros rebrotes o pandemias. Emplazamiento y Participantes: Estudio longitudinal con tres periodos de recolección de datos entre 2020 y 2022, realizado sobre PS del sistema sanitario español. Intervenciones: Se analizaron los datos referentes a ansiedad, insomnio y burnout, y su evolución. Resultados: Los PS pertenecientes al área de AP y UCI se han visto altamente afectados por el paso de esta pandémica, mostrando cifras elevadas para ansiedad, insomnio y burnout. Los PS muestran un desgaste emocional elevado. Conclusiones: Se establece que los PS pertenecientes a AP se han visto afectados, mostrando cifras incluso más elevadas para cansancio emocional que los profesionales de UCI.

Palavras-chave: Burnout; Pandemia; Ansiedad; Profesionales sanitarios

Abstract

Objective: to analyse the differences found in the psychoemotional alterations suffered by ICU and PC HCWs throughout the pandemic, as well as to study the evolution of this symptomatology, to find out which group has considered leaving the profession, and their psychological preparation for future outbreaks or pandemics. Location and participants: Longitudinal study with three data collection periods between 2020 and 2022, conducted on PS in the Spanish healthcare system. Interventions: Data on anxiety, insomnia and burnout were analysed, as well as their evolution. Results: HCWs belonging to the PC and ICU areas have been highly affected by the passage of this pandemic, showing high figures for anxiety, insomnia and burnout. HCWs show high emotional exhaustion. Conclusions: It is established that HCWs belonging to PC have been affected, showing even higher figures for emotional exhaustion than ICU professionals.

Keywords: Burnout; Pandemic; Anxiety; Health professionals

Introducción

Desde el inicio de la pandemia COVID-19, los profesionales sanitarios (PS) han sido sometidos a un importante aumento de la carga de trabajo y un desgaste emocional derivado de la situación de estrés generada por la atención a pacientes contagiados y el inicial desconocimiento de la enfermedad (Besirli et al., 2021; Buselli et al., 2020).

Hasta el momento, la producción científica refleja la afectación psicoemocional de los PS tras verse sometidos al estrés producido por el afrontamiento laboral a una pandemia, además de señalar la necesidad de formar a los profesionales no solo a nivel laboral sino emocional, dotándoles de estrategias que permitan hacer frente a diferentes situaciones de estrés. La indudable carga laboral soportada por los PS a lo largo de estos meses ha sido agravada por una no menos importante carga emocional, e incluso social (Çelmeçe y Menekay, 2020; Lai et al., 2020).

Esta presión, sumada a la alta transmisibilidad del virus y una elevada tasa de contagio por parte de los PS, han generado una serie de problemas secundarios como estrés, ansiedad e insomnio en dichos profesionales, ya desde el inicio del brote en China y ocasionando incluso problemas como estrés postraumático (Kang et al., 2020).

La bibliografía consultada señala las consecuencias que la pandemia COVID-19 ha tenido en los PS, centrándose en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (Troglio-Da Silva y Parente-Barbosa, 2021). Sin embargo, el desgaste psicológico por parte de los profesionales de Atención Primaria (AP) ha sido menos explorado. Los factores estresantes y potenciadores de alteraciones emocionales para los PS que han trabajado en primera línea en UCI son: el trabajo con pacientes infectocontagiosos, la falta de disponibilidad de equipos de protección individuales (EPI), el trabajo en unidades especializadas y las situaciones estresantes derivadas de la propia gravedad del paciente (Crowe et al., 2021).

No obstante, si tenemos en cuenta el recorrido realizado durante esta pandemia por profesionales pertenecientes a AP, estos han podido sufrir alteraciones similares a los profesionales de UCI, ya que también han estado expuestos a los factores de riesgo descritos; habiendo manifestado falta de EPI, teniendo que atender en primera línea a pacientes con COVID-19 en domicilios, además de haber sido trasladados a centros hospitalarios durante las primeras olas para la atención de estos pacientes, como el hospital Zendal en la Comunidad de Madrid, en los que tuvieron que desarrollar una labor asistencial completamente diferente a la que realizaban en AP, adaptándose y reinventándose para afrontar, en lo posible, su ejercicio profesional durante esta pandemia.

Tras la situación de pandemia vivida, resulta de especial interés dar a conocer aspectos relacionados con la salud mental y su posible vinculación con las condiciones laborales de los PS que fueron la primera línea de atención durante la pandemia. Por ello nos planteamos como objetivo analizar las diferencias encontradas en las alteraciones psicoemocionales (ansiedad, insomnio y burnout) sufridas por los PS de UCI y AP a lo largo del tiempo; además, nos planteamos estudiar cómo ha sido la evolución de esta sintomatología para ambos colectivos, averiguar qué colectivo se ha planteado abandonar la profesión, su preparación psicológica para futuros rebrotes o pandemias, y si han solicitado ayuda psicológica a lo largo de la pandemia.

Material y método

Procedimiento

La recolección de datos se realizó mediante cuestionario electrónico online diseñado ad hoc por el equipo investigador. El objetivo del estudio se presentó al inicio del documento, solicitando el consentimiento informado a los participantes en el estudio. La muestra se obtuvo mediante muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, enviando el enlace a PS que habían estado en contacto con pacientes con COVID-19 y difundiéndolo a través de correos electrónicos corporativos de centros sanitarios públicos y privados del sistema español y de diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn y WhatsApp), por lo que no se pudo conocer el número exacto de participantes que fueron invitados al estudio.

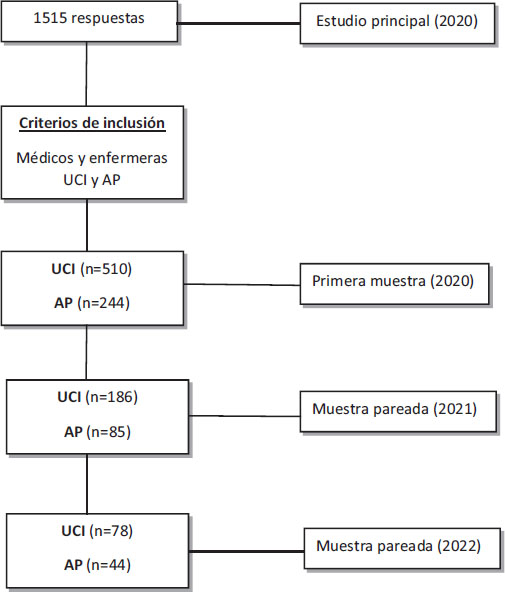

Se trata de un estudio longitudinal con tres periodos de recolección de datos (figura 1): primer sondeo en 2020 (del 5 de mayo al 21 de junio), segundo sondeo en 2021 (del 9 de enero al 9 de abril) y un tercer sondeo en 2022 (del 11 de abril al 15 de julio).

Figura 1. Obtención desde el estudio principal de la muestra longitudinal para análisis pareados

El cuestionario al que respondían los participantes formaba parte de un estudio más extenso en el que se incluyeron otros cuestionarios no relevantes para esta investigación y tardaba en cumplimentarse unos 20 minutos. El sondeo del estudio principal se realizó sobre profesionales del sistema sanitario español, pertenecientes a cualquier categoría, que hubiesen trabajado atendiendo a pacientes con COVID-19 desde abril de 2020, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario, incluyendo AP. De las 1515 respuestas obtenidas, tras aplicar como criterios de inclusión la categoría laboral (médicos y enfermeras), el servicio de trabajo (AP y UCI), así como desempeño asistencial directo y no haber sufrido un traslado de servicio durante el período que duró el estudio, se obtuvo una muestra de 754 profesionales. Los formularios, para facilitar el estudio longitudinal, incluían el mail de los participantes, a través del que se envió el formulario del segundo sondeo, obteniéndose un resultado de 85 y 186 participantes, para AP y UCI, respectivamente. Para el tercer sondeo, se utilizaron los correos electrónicos de aquellos profesionales que habían participado en el primer y segundo estudio, obteniéndose una muestra para AP y UCI de 44 y 78 profesionales, respectivamente (figura 1). De manera que la muestra final estuvo compuesta por los 121 profesionales que participaron en los tres sondeos realizados.

Se eliminaron aquellos cuestionarios que estaban incompletos o que no cumplían los criterios de inclusión, y aquellos profesionales que a lo largo del estudio habían cambiado de servicio.

Variables

Se recogieron datos sociodemográficos (género y edad) y laborales (categoría laboral, experiencia profesional y servicio). En un principio se recogieron datos relativos a la ansiedad y el insomnio, pero a medida que la situación psicoemocional de los PS cambió según avanzaba la pandemia, se decidió incorporar la valoración del burnout (en el segundo y tercer sondeo).

Para el análisis de alteraciones psicoemocionales se utilizaron los siguientes instrumentos:

-Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) (Löwe et al., 2008): esta escala puntúa siete síntomas de ansiedad mediante una escala tipo Likert que oscila entre 0 (nunca) y 7 (casi todos los días). Puede usarse como prueba de cribado del trastorno de ansiedad generalizada; además, se puede emplear para la detección de otros trastornos de ansiedad. La puntuación máxima es 21 y el punto de corte para trastorno de ansiedad es 8. El alfa de Cronbach para esta escala en el presente estudio fue 0,922.

-Insomnia Severity Index (ISI) (Bastien et al., 2001; Fabbri et al., 2021): cuestionario que mide el insomnio de forma breve, siguiendo los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño. Se compone de 7 ítems que dan información sobre 3 factores (gravedad, impacto y satisfacción). Cada ítem se responde con una escala tipo Likert de 0 (ningún problema) hasta 4 (muchos problemas), obteniéndose una puntuación total entre 0 y 28, estableciendo el punto de corte en 22 para insomnio clínico grave. El alfa de Cronbach para esta escala en el presente estudio fue 0,873.

-Maslach Burnout Inventory (Gil-Monte, 2005; Pérez-Fuentes et al., 2020) para profesionales de la salud: cuestionario que valora el síndrome de burnout. En sus 22 ítems se plantea al sujeto un conjunto de enunciados sobre sus sentimientos y pensamientos relacionados con diversos aspectos de su interacción continua con el trabajo y su desempeño habitual. Puntúa mediante una escala tipo Likert de siete opciones, oscilando entre 0 (nunca) a 6 (todos los días). El cuestionario se divide en tres subescalas: cansancio emocional (9 ítems), despersonalización (5 ítems) y realización personal en el trabajo (8 ítems). El instrumento define un cansancio emocional alto para medias por encima de 27, un nivel de despersonalización laboral elevado con medias por encima de 10 y una baja realización personal con valores comprendidos entre 0 y 33, siendo una realización personal alta aquellas medias por encima de 40 (Gil-Monte, 2005; Obregon et al., 2020; Pérez-Fuentes et al., 2020). El alfa de Cronbach para el instrumento utilizado ha sido de 0,789 para la escala completa. El alfa de Cronbach para cada una de las subescalas fue de 0,895 para cansancio emocional, 0,787 para despersonalización y 0,802 para realización personal. Este instrumento solo se recogió en el segundo y tercer sondeo.

Para valorar las consecuencias del desgaste profesional se redactaron 3 ítems, similares a los empleados en estudios anteriores, que valoran el grado de desmotivación y frustración laboral del PS (García-Campayo et al., 2016; Navarro-González et al., 2015). Estos ítems son: a) Después de todo lo que ha pasado con la pandemia COVID-19 ¿se ha planteado abandonar su profesión?, b) ¿Se siente preparado psicoemocionalmente para futuras olas o pandemias?, y c) ¿Ha solicitado en algún momento, a lo largo de esta pandemia, algún tipo de ayuda psicológica? Para estos ítems se consideraron respuestas positivas o negativas.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas se describieron con frecuencias (n) y porcentajes (%) y las cuantitativas con media (M) y desviación estándar (DE). Para analizar la asociación entre variables, se empleó la prueba de χ2 y la t de Student, según la naturaleza de las variables analizadas. El análisis estadístico se llevó a cabo con el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21 para Windows. Los resultados fueron considerados estadísticamente significativos para valores de p<0,05.

Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del hospital de referencia del equipo investigador y se obtuvo el consentimiento informado de los participantes antes de realizar el cuestionario. Para poder difundir el estudio en AP, fue aprobado, a su vez, por la Comisión Central de Investigación. Este estudio se realizó acorde con las directrices nacionales e internacionales del código deontológico, la declaración de Helsinki, al código de buenas prácticas y la Orden SAS 3470/2009. El procesamiento de los datos personales recopilados en este estudio cumplió con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y con el Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). Toda la información recopilada, almacenada y procesada lo ha sido de forma anónima.

Resultados

Se obtuvo una muestra longitudinal que habían participado en los tres análisis de 121 sujetos (figura 1), de los cuales 44 pertenecían a AP y 77 a UCI.

La media de edad de la muestra fue de 44,07 años (DE 10,40) y de experiencia profesional fue de 19,83 años (DE 10,22). En cuanto al género, la muestra la componen un 85,1 % de mujeres (103). Y en relación con la categoría profesional, el 63,6 % son enfermeras (77). En la tabla 1 se observan los datos de la muestra según el servicio en el que se desarrolla la actividad asistencial.

Tabla 1. Descripción de las variables sociodemográficas y laborales de la muestra según el servicio en el que desarrolla su actividad asistencial

|

AP |

|

UCI |

|||||||

(n = 44) |

(n = 77) |

|||||||||

n |

% |

M |

DE |

n |

% |

M |

DE |

|||

Edad (en años) |

|

|

46,93 |

10,57 |

|

|

|

42,43 |

10,01 |

|

Experiencia profesional (en años) |

|

|

21,05 |

10,45 |

|

|

19,13 |

10,08 |

||

Género |

Hombre |

6 |

16,6 |

|

|

12 |

15,6 |

|

|

|

|

Mujer |

38 |

86,4 |

|

|

65 |

84,4 |

|

|

|

Categoría profesional |

Médico |

28 |

63,6 |

|

|

16 |

20,8 |

|

|

|

|

Enfermera |

16 |

36,4 |

|

|

61 |

79,2 |

|

|

|

Alteraciones psicoemocionales

Se realizó un análisis comparativo de las alteraciones psicoemocionales entre el colectivo de AP y UCI (tabla 2). La media de la puntuación para ansiedad fue mayor durante todo el periodo de análisis entre los profesionales de AP que entre los de UCI, siendo esta diferencia significativa en el año 2021 (p=0,026), puntuación compatible con ansiedad moderada en AP y leve en UCI. No se encontró diferencia significativa en la media de la puntuación para insomnio en ninguno de los períodos (insomnio subclínico para ambos servicios). Los resultados de la puntuación para burnout no mostraron diferencias significativas en ninguno de los periodos estudiados para cansancio emocional, siendo las medias de AP más elevadas (cansancio emocional alto), ni para realización personal (con medias compatibles con realización personal media y baja para ambos servicios); pero sí obtuvieron diferencias significativas en la media de la puntuación de despersonalización en el año 2021 (p=0,003), de manera que los profesionales de AP mostraron una media mayor (despersonalización alta).

Tabla 2. Alteraciones psicoemocionales de los PS a lo largo del tiempo según el servicio en el que prestan su actividad asistencial

|

|

UCI |

|

AP |

|

|

|||

|

|

M |

DE |

M |

DE |

t* |

p |

||

2020 |

Ansiedad |

10,82 |

5,59 |

|

11,16 |

5,68 |

|

-0,321 |

0,749 |

Insomnio |

11,92 |

6,06 |

10,66 |

5,44 |

0,238 |

0,812 |

|||

2021 |

Ansiedad |

8,56 |

4,91 |

10,71 |

5,30 |

-2,247 |

0,026 |

||

Insomnio |

10,79 |

6,26 |

11,00 |

6,36 |

-0,175 |

0,862 |

|||

Burnout: Cansancio emocional |

29,00 |

12,80 |

32,91 |

11,6 |

-1,669 |

0,098 |

|||

Burnout: Despersonalización |

6,20 |

6,08 |

9,91 |

6,87 |

-3,082 |

0,003 |

|||

Burnout: Realización personal |

34,68 |

8,11 |

35,32 |

6,56 |

-0,448 |

0,655 |

|||

2022 |

Ansiedad |

7,04 |

5,43 |

8,5 |

4,88 |

-1,476 |

0,143 |

||

Insomnio |

10,57 |

6,29 |

10,43 |

5,88 |

0,120 |

0,905 |

|||

Burnout: Cansancio emocional |

22,56 |

14,9 |

27,16 |

13,8 |

-1,675 |

0,097 |

|||

Burnout: Despersonalización |

8,47 |

7,22 |

10,78 |

6,8 |

-1,503 |

0,135 |

|||

Burnout: Realización personal |

30,69 |

10,7 |

31,89 |

9,28 |

-0,623 |

0,534 |

|||

t*student comparación medias

Asimismo, se analizó la evolución temporal de los aspectos psicoemocionales a través de muestras emparejadas (2021–2022). Los PS de ambos servicios mostraron una mejoría en las puntuaciones de ansiedad, insomnio y cansancio emocional; una mayor despersonalización y una menor realización personal entre los dos periodos comparados. Estas diferencias en las puntuaciones de los aspectos psicoemocionales son significativas en los PS de UCI (p<0,02 para t de muestras emparejadas), excepto para insomnio (t=-0,35, p=0.727). Los PS de AP solo mostraron diferencias significativas para cansancio emocional y realización personal, (p<0,01 para t de muestras emparejadas).

Consecuencias del desgaste profesional

En 2021 se habían planteado abandonar la profesión en torno al 45 % de los PS de AP y UCI. En 2022 se aprecia una evolución diferente entre ambos servicios: mientras que en UCI este porcentaje se mantiene estable, en AP aumenta. En ambos períodos no se encontraron diferencias significativas entre AP y UCI (tabla 3 y figura 2). No existe diferencia significativa entre ambos servicios con respecto a la pregunta de si se encuentran preparados para futuras pandemias o rebrotes, siendo siempre mayor el porcentaje de PS de AP que afirman encontrarse preparados para afrontar situaciones similares a las vividas. Igualmente, el porcentaje de PS de AP que solicitaron ayuda psicológica fue siempre mayor que el de UCI. En el año 2021, esta diferencia fue significativa (p=0,032), en AP respondieron de forma afirmativa 13 profesionales (29,5 %), mientras que en UCI fueron 10 (13,0 %).

Tabla 3. Consecuencias del desgaste profesional

|

UCI |

|

AP |

|

|

||||

n (%) |

n (%) |

χ² |

p |

||||||

2021 |

Abandono de la profesión |

Sí |

|

36 (46,8) |

|

19 (43,2) |

|

0,144 |

0,850 |

Preparado para futuros rebrotes/pandemias |

Sí |

18 (23,4) |

13 (29,5) |

0,559 |

0,518 |

||||

Solitud de ayuda psicológica |

Sí |

10 (13,0) |

13 (29,5) |

4,987 |

0,032 |

||||

2022 |

Abandono de la profesión |

Sí |

35 (45,5) |

25 (56,8) |

1,446 |

0,260 |

|||

Preparado para futuros rebrotes/pandemias |

Sí |

20 (26,0) |

17 (38,6) |

2,115 |

0,157 |

||||

Solitud de ayuda psicológica |

Sí |

17 (22,1) |

16 (36,4) |

2,881 |

0,096 |

||||

Figura 2. Comparación de las consecuencias del desgaste emocional AP vs. UCI

Discusión

El objetivo fundamental de este estudio es comparar el estado psicoemocional de los PS de AP y de UCI, además de estudiar en ambos colectivos la evolución de dicha sintomatología a lo largo de la pandemia.

Las variables escogidas se han centrado en ansiedad, insomnio y burnout, muy estudiados a lo largo de la pandemia sobre PS en general (Díaz Campo et al., 2008; Elghazally et al., 2021; Kang et al., 2020), enfatizando estos estudios sobre profesionales de áreas especializadas como UCI y urgencias (García-Hedrera et al., 2021; García-Iglesias et al., 2020; Li et al., 2018). Sin embargo, los PS pertenecientes a AP han sufrido de igual modo la pandemia, siendo expuestos a factores estresantes que la bibliografía existente define como posibles elementos favorecedores al desarrollo de patología psicoemocional en los profesionales, como por ejemplo, miedo al contagio propio o de un familiar, atención a pacientes infecto-contagiosos o falta de disponibilidad de EPI (Muller et al., 2020), encontrando, sin embargo, escasa bibliografía sobre la salud de estos profesionales (Aranda-Reneo et al., 2021; Crowe et al., 2021; Seda-Gombau et al., 2021).

A pesar de que ansiedad e insomnio tienen una tendencia a mejorar en los PS, es importante destacar que los PS de AP tienen una clara afectación frente a esta sintomatología, encontrando a través de nuestro estudio, que dicha sintomatología es incluso más acusada para estos profesionales en comparación con los de UCI.

Al igual que nuestro estudio, análisis longitudinales previos muestran una evolución desfavorable en nuestros PS en cuanto a burnout, encontrándose un estudio sobre AP que recoge de igual modo esta evolución desfavorable, aumentando a lo largo de la pandemia el cansancio emocional y la despersonalización, y disminuyendo la realización personal (Seda-Gombau et al., 2021). Sin embargo, a lo largo de la pandemia COVID-19, parece que los PS pertenecientes a AP no han sido tan objeto de estudio como los PS que desarrollan su actividad asistencial en UCI. Nuestro trabajo aporta un enfoque diferente, ya que pone de manifiesto al PS perteneciente a AP como profesional de riesgo, presentando medias más elevadas en cuanto a sintomatología y burnout en el último momento temporal.

Es claro que los PS se han visto negativamente afectados por la pandemia COVID-19, sin embargo, es importante identificar aquella población de riesgo de sufrir afectación psicoemocional, teniendo en cuenta los factores predisponentes, ya descritos en múltiple bibliografía, de estas patologías, para implementar medidas protectoras y correctoras sobre estos PS en riesgo, que, hasta ahora, había sido definida como pertenecientes a servicios especializados como UCI y urgencias, dejando a un lado PS que también han mostrado una alta afectación, como los de AP.

Es interesante destacar que, a pesar de que ambos grupos presentan un perfil sociodemográfico similar, la intención de abandono en la profesión sanitaria presenta un elevado porcentaje en ambos grupos. Sin embargo, ese porcentaje se mantiene elevado en UCI en ambos momentos temporales, pero en AP presenta un cambio significativo entre el segundo y tercer momento temporal, equiparándose al porcentaje de PS de UCI que tienen intención de abandonar la profesión sanitaria. Hasta el momento actual no conocemos que en España se hayan llevado a cabo estudios que analicen la tasa de abandono en médicos y enfermeras o de UCI o de AP. Sin embargo, estudios previos a la pandemia con muestra española reflejan una tasa de intención de abandono del 20 % en enfermeras pertenecientes al área quirúrgica (Sillero-Sillero y Zabalegui, 2020).

En cuanto a la solicitud de ayuda psicológica, nuestro estudio revela que, a pesar de que los PS presentan elevada alteración psicoemocional, el porcentaje de PS que solicita ayuda psicológica es bajo, siendo este porcentaje mayor en los PS pertenecientes a AP. Es importante destacar que, aunque la evidencia científica muestra la importancia de que los PS reciban apoyo psicológico desde la pandemia COVID-19, no existen suficientes trabajos que analicen cuántos PS solicitaron ayuda psicológica y cómo eran las características de estos PS (Dosil et al., 2020; Önen Sertöz et al., 2021; Petzold et al., 2020). Nuestros resultados aportan un enfoque novedoso, poniendo de manifiesto la escasa solicitud de ayuda psicológica y el perfil de los profesionales que la han solicitado durante el paso de la pandémica COVID-19. Diversa bibliografía recoge medidas encaminadas a proteger y tratar la salud emocional de los PS, enfatizando acciones que refuercen el optimismo y aumenten la resiliencia. Alguna de estas medidas se centra en el modelo sobre The three good things, en el cual los PS a estudio se reúnen para reflexionar sobre las cosas positivas que han vivido a lo largo del día y cómo las personas del entorno influyen de manera positiva, de este modo se consigue reducir el estrés percibido, además de aumentar el optimismo y la autoeficacia (Wang y Mei, 2022). Otras terapias defendidas por la bibliografía existente para disminuir el estrés, la ansiedad y los síntomas psicoemocionales sobre PS son mindfulness, psicoeducación, terapia para regulación emocional y fortalecimiento de los recursos (Wang y Mei, 2022). De este modo, se ve necesario el fortalecimiento del constructo multidimensional denominado por la bibliografía como capital psicológico o PsyCap, conformado por cuatro recursos psicológicos positivos: esperanza, eficacia, resiliencia y optimismo, recomendado, incluso, a través de la evidencia científica para ser promovido a través de enfermeras líderes a los diferentes trabajadores del equipo mediante diferentes estrategias, como garantizar una cultura de trabajo sana y creativa a través de comunicación efectiva, manejo de conflictos, equipos constructivos y manejo de estrés (Wang y Mei, 2022). Es de especial interés que psicólogos y trabajadores sociales se reúnan con PS de primera línea de forma individual o en grupos para informar, desahogar y brindar apoyo según sea necesario.

Por ello, y dada la necesidad de identificar la múltiple psicopatología que los PS han manifestado a lo largo de esta pandemia, no solo se define a través de nuestro estudio una población de riesgo sanitaria más amplia, sino que se promueve para el desarrollo de estrategias encaminadas a la protección de la salud emocional de los PS, motivando hacia una cultura de cuidado que combine diferentes terapias que ofrezcan mayor bienestar emocional para los PS, teniendo en cuenta, de igual modo, no solo aquellos PS pertenecientes a áreas específicas como UCI o urgencias, sino también aquellos pertenecientes a áreas de AP, los cuales son expuestos, a lo largo del paso de una pandemia, a múltiples factores involucrados en el desarrollo de patología psicoemocional.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento al personal sanitario que, durante la pandemia de COVID-19, destacó por su profesionalismo y compromiso en la atención a los pacientes. Su capacidad para adaptarse a las exigencias de un contexto sanitario sin precedentes y garantizar la continuidad de los cuidados constituye un ejemplo relevante de la importancia del personal sanitario en la gestión de emergencias de salud pública.

Referencias

Aranda-Reneo, Isaac; Pedraz-Marcos, Azucena & Pulido-Fuentes, Montserrat. (2021). Management of burnout among the staff of primary care centres in Spain during the pandemic caused by the SARS-CoV-2. Human Resources for Health, 19(1), 133. https://doi.org/10.1186/s12960-021-00679-9

Bastien, Célyne; Vallières, Annie & Morin, Charles. (2001). Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research. Sleep Medicine, 2(4), 297–307. https://doi.org/10.1016/S1389-9457(00)00065-4

Besirli, Asli; Erden, Selime; Atilgan, Mehemet; Varlihan, Ali; Habaci, Mustafa; Yeniceri, Tugba; Isler, Ayla; Gumus, Muratcan; Kizileroglu, Serap; Ozturk, Gizem; Ozer, Omer & Ozdemir, Haci. (2021). The relationship between anxiety and depression levels with perceived stress and coping strategies in health care workers during the COVID-19 pandemic. Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni, 55(1). https://doi.org/10.14744/SEMB.2020.57259

Buselli, Rodolfo; Corsi, Martina; Baldanzi, Sigrid; Chiumiento, Martina; Del Lupo, Elena; Dell’Oste, Valerio; Bertelloni, Carlo Antonio; Massimetti, Gabriele; Dell’Osso, Liliana; Cristaudo, Alfonso & Carmassi, Claudia. (2020). Professional quality of life and mental health outcomes among health care workers exposed to SARS-CoV-2 (COVID-19). International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 1–12. https://doi.org/10.3390/IJERPH17176180

Çelmeçe, Nuriye & Mustafa, Menekay. (2020). The effect of stress, anxiety and burnout levels of healthcare professionals caring for COVID-19 patients on their quality of life. Frontiers in Psychology, 0, 3329. https://doi.org/10.3389/FPSYG.2020.597624

Crowe, Sarah; Fuchsia, Howard; Vanderspank-Wright, Brandi; Gillis, Paula; McLeod, Fiona; Penner, Caroline & Haljan, Gregory. (2021). The effect of COVID-19 pandemic on the mental health of Canadian critical care nurses providing patient care during the early phase pandemic: A mixed-method study. Intensive & Critical Care Nursing, 63, 102999. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102999

Díaz-Campo, Yolanda; Díaz-Campo, Cristina; Puerma-Castillo, Carmen; Viedma-Lloreda, Mª Nieves; Aulet-Ruiz, Alberto; Lázaro-Merino, Eloisa & Fernández Rodríguez, Olga María. (2008). La calidad del sueño en los profesionales sanitarios de dos áreas de salud de Castilla-La Mancha. Rev Clin Med Fam, 2(4),156-161. https://doi.org/10.4321/S1699-695X2008000200004

Dosil, María; Naiara-Ozamiz, Etxebarria; Redondo, Iratxe; Picaza, Maitane & Jaureguizar, Joana. (2020). Psychological symptoms in health professionals in Spain after the first wave of the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 11, 606121. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.606121

Elghazally, Shimaa; Alkarn, Atef; Elkhayat, Hussein; Ibrahim, Ahmed K. & Elkhayat, Mariam Roshdy. (2021). Burnout impact of COVID-19 pandemic on health-care professionals at Assiut University Hospitals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5368. https://doi.org/10.3390/IJERPH18105368

Fabbri, Marco; Beracci, Alessia; Martoni, Monica; Meneo, Debora; Tonetti, Lorenzo & Natale, Vincenzo. (2021). Measuring subjective sleep quality: A review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1–57. https://doi.org/10.3390/IJERPH18031082

García-Campayo, Javier; Puebla-Guedea, Marta; Herrera-Mercadal, Paola & Daudén, Esteban. (2016). Burnout syndrome and demotivation among health care personnel. Managing stressful situations: The importance of teamwork. Actas Dermo-Sifiliográficas, 107(5), 400–406. https://doi.org/10.1016/J.AD.2015.09.016

García-Hedrera, Fernando José; Gil-Almagro, Fernanda; Carmona-Monge, Francisco Javier; Peñacoba-Puente, Cecilia; Catalá-Mesón, Patricia & Velasco-Furlong, Lilian. (2021). Intensive care unit professionals during the COVID-19 pandemic in Spain: Social and work-related variables, COVID-19 symptoms, worries and generalized anxiety levels. Acute and Critical Care, 36(3), 232–241. https://doi.org/10.4266/acc.2021.00213

García-Iglesias, Juan Jesús; Gómez-Salgado, Juan; Martín-Pereira, Jorge; Fagundo-Rivera, Javier; Ayuso-Murillo, Diego; Martínez-Riera, José Ramón & Ruiz-Frutos, Carlos. (2020). Impact of SARS-CoV-2 (COVID-19) on the mental health of healthcare professionals: A systematic review. Revista Española de Salud Pública, 94, 1–20.

Gil-Monte, Pedro. (2005). Factorial validity of the Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS) among Spanish professionals. Revista de Saúde Pública, 39(1), 1–8. https://doi.org/10.1590/S0034-89102005000100001

Kang, Lijun; Simeng, Ma; Min, Chen; Jun, Yang; Ying, Wang; Ruiting, Li; Lihua, Yao; Hanping, Bai; Zhongxiang, Cai; Bing, Xiang Yang; Shaohua, Hu; Kerang, Zhang; Gaohua, Wang; Ci, Ma & Zhongchun, Liu. (2020). Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 11–17. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.028

Lai, Jianbo; Ma, Simeng; Wang, Ying; Cai, Zhongxiang; Hu, Jianbo; Wei, Ning; Wu, Jiang; Du, Hui; Chen, Tingting; Li, Ruiting; Tan, Huawei; Kang, Lijun; Yao, Lihua; Huang, Manli; Wang, Huafen; Wang, Gaohua; Liu, Zhongchun & Hu, Shaohua. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), e203976. https://doi.org/10.1001/JAMANETWORKOPEN.2020.3976

Li, Hong; Bin, Cheng & Xiao, Ping Zhu. (2018). Quantification of burnout in emergency nurses: A systematic review and meta-analysis. International Emergency Nursing, 39, 46–54. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.12.005

Löwe, Bernd; Decker, Oliver; Müller, Stefanie; Brähler, Elmar; Schellberg, Dieter; Herzog, Wolfgang & Herzberg, Philipp Yorck. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Medical Care, 46(3), 266–274. https://doi.org/10.1097/MLR.0B013E318160D093

Muller, Ashley Elizabeth; Vivianne Hafstad, Elisabet; Himmels, William; Jan Peter; Smedslund, Geir; Flottorp, Signe; Øien-Stensland, Synne; Stroobants, Stijn; Van de Velde, Stijn & Gunn Elisabeth Vist. (2020). The mental health impact of the COVID-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review. Psychiatry Research, 293, 113441. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113441

Navarro-González, David; Ayechu-Díaz, Amalia & Huarte-Labiano, Irantzu. (2015). Prevalencia del síndrome del burnout y factores asociados a dicho síndrome en los profesionales sanitarios de atención primaria. Semergen - Medicina de Familia, 41(4), 191–198. https://doi.org/10.1016/J.SEMERG.2014.03.008

Obregon, Michael; Luo, Jessica; Shelton, Jarod; Blevins, Terri & MacDowell, Martin. (2020). Assessment of burnout in medical students using the Maslach Burnout Inventory-Student Survey: A cross-sectional data analysis. BMC Medical Education, 20(1), 376. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02274-3

Önen-Sertöz, Özen; Özlem-Kuman, Tunçel; Sertöz, Nezih; Hepdurgun, Cenan; Haznedaroğlu, Damla İşman & Bor, Canan. (2021). Burnout in healthcare professionals during the COVID-19 pandemic in a tertiary care university hospital: Evaluation of the need for psychological support. Turkish Journal of Psychiatry, 32(2), 75–86. https://doi.org/10.5080/u25964

Pérez-Fuentes, María del Carmen; Molero-Jurado, María del Mar; Simón-Márquez, María del Mar; Oropesa-Ruiz, Nieves Fátima & Gázquez-Linares, José Jesús. (2020). Validation of the Maslach Burnout Inventory-Student Survey in Spanish adolescents. Psicothema, 32(3), 444–451. https://doi.org/10.7334/PSICOTHEMA2019.373

Petzold-Moritz, Bruno; Plag, Jens & Ströhle, Andreas. (2020). Dealing with psychological distress by healthcare professionals during the COVID-19 pandemia. Der Nervenarzt, 91(5), 417–421. https://doi.org/10.1007/s00115-020-00905-0

Seda-Gombau, Gemma; Montero-Alía, Juan José; Moreno-Gabriel, Eduardo & Pere-Torán, Monserrat. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on burnout in primary care physicians in Catalonia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17), 9031. https://doi.org/10.3390/ijerph18179031

Sillero-Sillero, Amalia & Zabalegui, Adelaid. (2020). Analysis of the work environment and intention of perioperative nurses to quit work. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 17(28), e3256. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3239.3256

Troglio-Da Silva, Flaviane Cristine & Parente-Barbosa, Caio. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic in an intensive care unit (ICU): Psychiatric symptoms in healthcare professionals. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 110, 110299. https://doi.org/10.1016/J.PNPBP.2021.110299

Wang, Wei & Songli, Mei. (2022). Effect of psychological intervention on perceived stress and positive psychological traits among nursing students: Findings during the COVID-19 pandemic. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 60(10), 39–48. https://doi.org/10.3928/02793695-20220325-03

Fernanda Gil Almagro

Enfermera UCI. Doctoranda en CC. De la Salud; profesora de la Universidad Francisco De Vitoria (Madrid).

fgilalmagro@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1079-281X

Fernando José García Hedrera

Enfermero UCI. Máster Oficial en Salud Pública y Epidemiología. Doctor en ciencias de la salud.

fjgarciah@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5539-5773

Francisco Javier Carmona Monge

Psicólogo. Enfermero. Anestesista. Doctor en CC de la Salud.

javichun@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3431-238X

Cecilia Peñacoba Puente

Catedrática en la Facultad URJC. Es doctora en Psicología.

cecilia.penacoba@urjc.es

https://orcid.org/0000-0001-6307-5921

Formato de citación

Gil Almagro, Fernanda; García Hedrera, Fernando José; Carmona Monge, Francisco Javier & Peñacoba Puente Cecilia. (2025). Situación psicoemocional de los profesionales sanitarios de atención primaria vs cuidados intensivos y su evolución. Quaderns de Psicologia, 27(1), e2007. https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2007

Historia editorial

Recibido: 13-02-2023

1ª revisión: 24-04-2024

2ª revisión: 11-09-2024

Aceptado: 08-11-2024

Publicado: 01-04-2025