Quaderns de Psicologia | 2024, Vol. 26, Nro. 1, e2079 | ISNN: 0211-3481 |

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2079

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2079

Implicaciones del covid-19 en el bienestar psicológico: un modelo de rutas

Implications of COVID-19 on psychological well-being: a path analysis

José Eduardo Rondón Bernard

Universidad Católica Andrés Bello

Universidad Central de Venezuela

Danny Daniel Socorro Chávez

Universidad Católica Andrés Bello

Universidad Central de Venezuela

Luisa Teresa Angelucci Bastidas

Universidad Católica Andrés Bello

Universidad Simón Bolívar

Celibeth Del C. Guarin Cardenas

Universidad Católica Andrés Bello

Universidad Central de Venezuela

Resumen

El objetivo del estudio fue determinar el efecto del sexo, la edad, el nivel de instrucción, la gravedad de la condición, perdidas por la enfermedad y las dificultades post-COVID-19 sobre el Bienestar Psicológico, y cómo estas variables se relacionan entre sí. Se empleó un diseño de ruta en una muestra de 419 personas con COVID-19. Se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989), y la Encuesta sobre implicaciones del COVID-19. Se encontró que la edad influencia directamente a todas las dimensiones del bienestar, a excepción de Relaciones Positivas y Crecimiento Personal. El nivel educativo influye directamente de forma positiva en la mayoría de las dimensiones de bienestar. Los hombres presentan mayor bienestar en la dimensión Autonomía. Otras variables que predicen directamente el bienestar psicológico fueron el poseer algunas dificultades post-COVID. Se concluye que el modelo fue parcialmente comprobado y permitiría desarrollar algunos planes de intervención.

Palabras clave: Post-COVID-19 Bienestar Psicológico Gravedad Sexo

Abstract

The purpose of the study was to determine the effect of sex, age, level of education, severity of the condition, losses associated to the disease, and post-COVID-19 difficulties, on Psychological Well-being, and how these variables relate to each other. Hence, a pathway design was used on a sample of 419 COVID-19 patients. The Carol Ryff’s Psychological Well-Being Scale (1989) and the Survey on the implications of COVID-19 were implemented. A direct influence of age on all dimensions of well-being was found, except for Positive Relationships and Personal Growth. Educational level has a direct positive influence on most dimensions of well-being. Male participants showed greater well-being in the Autonomy dimension. Other variables that directly predicted psychological well-being were having physical difficulties, work difficulties, and other post-COVID-19 difficulties. It is concluded that the model was partially verified and would allow for the development of specific well-being intervention plans.

Keywords: Post-COVID-19 Psychological Well-being Severity Sex

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2 y se caracteriza por síntomas como fiebre, tos seca y cansancio, teniendo además un alto nivel de contagio. Los individuos más afectados son los mayores de 60 años y con presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad, entre otros. Estas patologías conducen generalmente a la aparición de cuadros más graves con desenlaces fatales (Ponce et al., 2020).

En los pacientes que han superado un episodio de COVID agudo, se observa con frecuencia la persistencia de síntomas clínicos más allá del tiempo en que ordinariamente se da por finalizada la fase aguda de la enfermedad, sin embargo, no existe un consenso ni sobre la denominación de este cuadro ni sobre sus criterios diagnósticos. Se han sugerido términos tales como COVID Post-agudo, COVID prolongado, COVID crónico o síndrome post-COVID-19 (Bouza et al., 2021).

El post-COVID-19 ha impuesto restricciones en la vida de los individuos, puesto que ha implicado limitaciones a nivel físico, mental, social o laboral, lo que ha conllevado un detrimento en el bienestar psicológico (Durán, 2022). Existen factores asociados a un peor pronóstico de la enfermedad, como ser hombre, mayor de 60 años, llegar a la emergencia con una saturación de oxígeno menor de 80 % al ingreso y una estancia hospitalaria prolongada (Valenzuela et al., 2020). Las personas con mayor edad, menor nivel educativo y que reportan mayor gravedad durante el COVID-19, son los que tienen mayor probabilidad de experimentar el síndrome post-COVID-19 (Mirofsky y Salomón, 2021), sin embargo, se necesita mayor investigación para determinar quiénes están en riesgo de presentar estas complicaciones posteriores al cuadro infeccioso agudo para tomar conductas preventivas adecuadas (Lara et al., 2021).

Generalmente, 6 meses después de la fase aguda, el 83 % de los contagiados con el virus siguen declarando un estado de salud entre moderado y malo, y aproximadamente la mitad informan de limitaciones funcionales de moderadas a graves. Los síntomas referidos son variados, siendo el más prevalente la fatiga, disfunción cognitiva, deterioro de la memoria, afectación del habla, trastornos del sueño, cefaleas, anosmia, dolores musculares y síntomas cardiovasculares. Como consecuencia de la limitación funcional, muchos de los pacientes ven disminuida también en general su actividad social. De la misma forma, impacta en su productividad laboral por la necesidad de recurrentes bajas laborales o flexibilidad laboral, situación que depende directamente de sus condiciones laborales y económicas (Tíscar-Gonzales et al., 2023).

A nivel laboral, se ha demostrado ausentismo tanto en pacientes que han sido hospitalizados previamente como en aquellos que fueron tratados en forma ambulatoria. En población tanto ambulatoria como hospitalizada, se evidencia que entre las 6 y 13 semanas de transcurrida la enfermedad, 70 % o 31 % de los pacientes estaban aún fuera de sus trabajos. También se ha encontrado la necesidad de ajuste de la jornada laboral por los síntomas asociados al COVID persistente, hallando que entre 15 % y 40 % de los pacientes previamente hospitalizados tuvieron que ajustar la jornada laboral a sus circunstancias a los 2 meses, y a los 8 meses entre un 8 % y 45 %. A los 2 meses de la enfermedad aguda, entre 11 % y 13,8 % de los participantes perdieron de manera permanente su empleo por deterioro de su salud (Durán, 2022).

A nivel psicológico, las personas que padecieron COVID-19 tienden a manifestar problemas de concentración o atención, problemas de memoria, labilidad emocional, lenguaje verborreico, euforia, irritabilidad, fatiga y síntomas relacionados con estrés postraumático. Entre las hipótesis causales destaca el estado inflamatorio característico de la COVID-19 y su estrecha relación con la depresión. Otra explicación reside en su posible vinculación con el neurotropismo de los coronavirus. Además, es posible que parte de la sintomatología sea secundaria al impacto psicológico por la situación traumática vivida (enfermedad grave, aislamiento, miedo) (Bouza et al., 2021).

La ansiedad, depresión y los síntomas del estrés postraumático son las alteraciones psicológicas más comunes que experimentan las personas que han sufrido de COVID-19 (Bautista et al., 2020; Etchevers et al. 2021; Ponce et al., 2020). Las personas que se contagian de la enfermedad generalmente experimentan una baja autoeficacia y una alta percepción de peligrosidad del mundo externo, que conlleva al retraimiento y evitación, comportamientos frecuentes en la ansiedad y depresión (Etchevers et al., 202; García et al., 2022).

De esta manera, los trastornos psicológicos derivados del haber padecido COVID-19, cada vez más frecuentes entre la población, adquieren relevancia por su efecto en el bienestar y calidad de vida de las personas, siendo el próximo problema de salud a atender (Etchevers et al., 2021; Malvezzi et al., 2021; Marín et al., 2022).

El bienestar psicológico ha sido valorado desde diferentes perspectivas. Históricamente, existen dos grandes tradiciones en su estudio: La tradición hedonista que enfatiza la felicidad subjetiva, es decir, la satisfacción con la vida, presencia de ánimo positivo y ausencia de estado de ánimo negativa. La tradición eudemónica que señala que el bienestar no es sinónimo de felicidad; se hacen patentes las formulaciones de desarrollo humano, del desarrollo personal y el compromiso que asume el sujeto con los desafíos existenciales de la vida (Arce et al., 2023). Desde este enfoque eudemónico, Carol Ryff plantea su modelo multidimensional del desarrollo personal donde especifica seis dimensiones del bienestar psicológico: Autoaceptación, autonomía, dominio del entorno, relaciones positivas con los demás, propósito en la vida y crecimiento personal (Ryff, 2018).

Según Ryff (2018), las dimensiones se definen de la siguiente manera: (a) autonomía, capacidad para mantener la independencia y la individualidad en diferentes contextos para resistir la presión social; (b) dominio del entorno, capacidad para elegir o crear entornos favorables para satisfacer metas y necesidades; (c) autoaceptación, tener una percepción exacta de las propias acciones, motivos y sentimientos; (d) relaciones positivas con otros, entendida como confianza mutua y empatía; (e) crecimiento personal, dedicación a la realización del potencial personal; y (f) propósito en la vida, establecimiento de metas y definición de objetivos para dar dirección a la vida.

En cuanto a los factores que influyen sobre el bienestar psicológico y la salud mental en personas que han tenido COVID-19, se ha encontrado que las personas contagiadas pertenecientes a sectores socioeconómicos más bajos o a menores niveles educativos presentan mayores indicadores de ansiedad y depresión (Etchevers et al., 2021). Las personas de estratos más bajos, luego de la cuarentena, se perciben con menor bienestar subjetivo, específicamente en la dimensión de crecimiento personal (Malvezzi et al., 2021; Marín et al., 2022). De acuerdo con Ricardo Jorquera (2022), no existe un papel relevante del nivel educativo sobre el bienestar psicológico, mientras que es el nivel de ingreso económico el que se encuentra estrechamente ligado al bienestar debido a que a medida que aumentan los ingresos familiares aumenta la satisfacción vital. Sin embargo, existen otras investigaciones que plantean que las personas con mayor nivel educativo perciben mayor apoyo social, lo que en términos de salud implica mayor bienestar y calidad de vida, específicamente, reportan mayor relaciones positivas y crecimiento personal, moderada autoaceptación, dominio del entorno y propósito en la vida, y relativamente baja autonomía (De la Cruz-Sánchez et al., 2013; Del Valle et al., 2015).

La edad es otro factor importante que se relaciona con el bienestar psicológico, debido a que a mayor edad, mayor bienestar psicológico. Las dimensiones de relaciones positivas con los demás y autoaceptación han demostrado permanecer estables con la edad. Las dimensiones de dominio del ambiente y autonomía, por su parte, tienden a ser más elevada en adultos mayores y de mediana edad que en los jóvenes, pero se mantiene estable desde la edad media hasta la vejez. Finalmente, las dos dimensiones de propósito en la vida y crecimiento personal, disminuyen según se avanza en el desarrollo (Meléndez et al., 2018). Las dimensiones de crecimiento personal y propósito en la vida son las más eudaimónicas del modelo de Ryff, las que más contribuyen a una vida con sentido, orientada al incremento de la competencia, el logro de metas y al desarrollo personal, por lo que es en la madurez —etapa caracterizada por la procreatividad, productividad y creatividad— donde tenga mayor expresión. Es posible que propósito en la vida y crecimiento personal sean dimensiones que experimentan un desarrollo in crescendo desde la juventud a la adultez y que, a partir de esta, declinan a medida que avanza la edad (García-Alandete, 2013). Sin embargo, son las personas con mayor edad las que reportan mayor gravedad de los síntomas de COVID-19 y mayor probabilidad de desarrollar el síndrome post-COVID-19 (Mirofsky y Salomón, 2021).

De igual manera, a mayor gravedad de la enfermedad mayor gravedad de las fallas cognitivas que persisten en la persona afectada (Etchevers et al., 2021). Por otra parte, el ser mujer, ser soltero, el tener miedo a contraer la enfermedad, poseer problemas económicos, tener preocupaciones por familiares o amigos, morbilidades preexistentes (EPOC, diabetes, enfermedad cardiaca, trastornos psiquiátricos), restricciones sociales, ser personal de salud, haber estado en terapia intensiva por la enfermedad, aumentan las implicaciones negativas del COVID-19 (Bautista et al., 2020; Rodríguez et al., 2020).

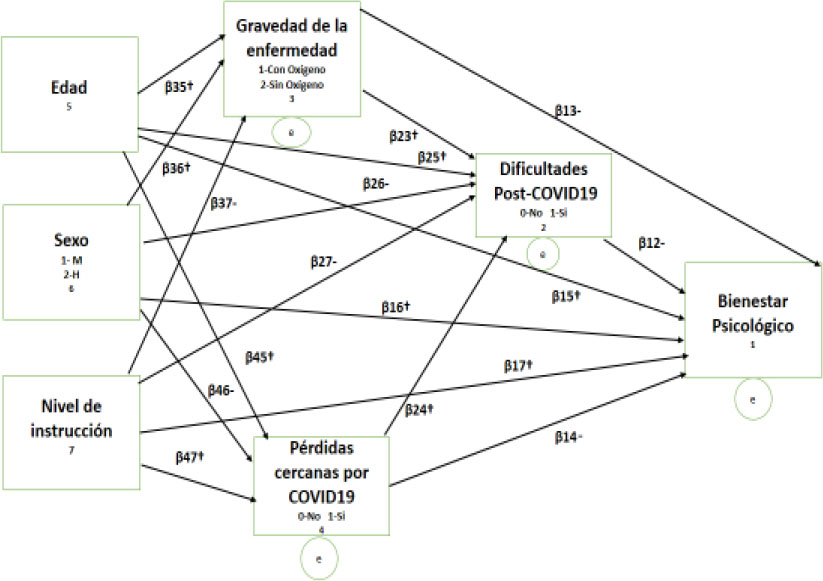

Derivado de las repercusiones del COVID-19, en la vida del sujeto y sobre todo en el bienestar psicológico, el presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto directo o indirecto del sexo, la edad, el nivel educativo, la gravedad de la condición, perdidas por la enfermedad sobre las dificultades biopsicosociales que posteriormente manifiesta el paciente por COVID-19 sobre el bienestar psicológico. Para tal fin, se propone el siguiente modelo a verificar (ver figura 1).

Figura 1. Modelo de ruta propuesto

MÉTODO

Diseño y tipo de investigación

La presente investigación es de tipo no experimental, debido a que no se posee control directo de las variables. Su objetivo es hacer inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa (Kerlinger y Lee, 2002).

Es un diseño prospectivo con más de un eslabón causal, lo que permite verificar relaciones causales entre variables, donde una variable puede asumir el papel de causa, pero, a la vez, de efecto de otras variables (Montero y León, 2007). También se denomina diseño de rutas.

Muestra

A través de un tipo de muestreo no probabilístico de tipo propositivo (Kerlinger y Lee, 2002) se seleccionaron 419 personas entre hombres (151) y mujeres (268), con edades comprendidas entre 18 y 94 años (M=39.51; S=16.47), que asistían al Centro de Salud “Santa Inés” de la ciudad de Caracas. El 51,1 % de la muestra era universitaria, el 43,2 % bachiller y el 5,7 poseía solo educación básica. En cuanto al estado civil, el 65,6 % eran solteros, el 25,8 % casados, el 5,4 % divorciados y un 3,3 % viudos. Entre los criterios de inclusión se encontraba: mayor de edad, haber padecido de COVID-19 y habilidades de lecto-escritura adquiridas.

La participación fue voluntaria y bajo consentimiento informado. Para la recolección de información y abordaje de los pacientes se siguió las sugerencias emanadas por la Organización Mundial de la Salud sobre la seguridad del paciente (OMS, 2019), excluyendo del estudio aquellos pacientes que por su condición de salud no pudieran responder la encuesta.

Instrumentos

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989): Escala de autorreporte tipo Likert de estructura multidimensional. La escala original se compone de 39 ítems. La versión del instrumento que se utilizó fue la propuesta por Darío Díaz et al. (2006) que se compone de 29 ítems divididos en seis subescalas: Autoaceptación (α 0.84), Relaciones Positivas (α 0.78), Autonomía (α 0.70), Dominio del Entorno (α 0,82), Propósito en la Vida (α 0.70) y Crecimiento personal (α 0.71). Cada ítem del instrumento posee 6 categorías de respuesta, que van desde “totalmente en desacuerdo” (codificado con “1”) a “totalmente de acuerdo” (codificado con “6”). Mientras más altas son los promedios de las puntuaciones tanto en las subescalas como en la escala total, mayor es el nivel de bienestar psicológico. Respecto a los indicadores de validez, Díaz et al. (2006) presentan un análisis confirmatorio considerando las 6 subescalas, con el siguiente ajuste (χ2: 615.76; gl: 345; AIC: 788.16; CFI: .95; NNFI: .94; SRMR: .05; RMSEA: .04).

Encuesta sobre implicaciones del COVID-19: Formato previamente diseñado con el propósito de conocer los datos sociodemográficos e información sobre las consecuencias de haber padecido COVID-19. Entre los datos sociodemográficos, se interrogó sobre: sexo, edad, estado civil y nivel de instrucción.

Con el objetivo de conocer las consecuencias de haber padecido COVID-19, se realizaron cinco preguntas cerradas, a saber: Tres preguntas eran dicotómicas con la codificación de “0-no”, “1-si” para medir pérdidas cercanas por el COVID-19; parentesco de la pérdida (padre, madre, hermanos, sobrinos, tíos, pareja, amigos) y secuelas de la enfermedad (física, psicológica, social, laboral y otras). Una pregunta dicotómica con la codificación de “1-con oxígeno”, “2-sin oxígeno” para medir la gravedad de la enfermedad, a partir de si la persona requirió o no ayuda de oxígeno para respirar durante la enfermedad. Por último, una pregunta politómica para evaluar el tipo de asistencia que requirió para tratar la enfermedad (1-doméstica, 2-hospitalaria sin cuidados intensivos, 3-hospitalaria con cuidados intensivos y 4-no específica).

Procedimiento

Se redactó la solicitud de permiso a las autoridades del Centro de Salud “Santa Inés” de la ciudad de Caracas, para entrevistar a los pacientes en sus instalaciones. Posteriormente, se entrenó al personal de recolección de datos en técnicas de entrevista y aplicación de los cuestionarios, otorgándosele por escrito los criterios de inclusión de la muestra, para que procedieran a seleccionar a los participantes. Una vez seleccionado los participantes, se procedió a indicarles el propósito de la investigación y a solicitarles su consentimiento de participación, cumpliéndose así con los parámetros éticos de la investigación.

Luego de obtener su consentimiento, se siguió con la aplicación de los cuestionarios en forma de entrevista. Para aligerar la recolección, cumpliendo con los mismos parámetros de las entrevistas presenciales, aproximadamente un 40 % se realizó de forma online a través de la plataforma de google forms.

Completado los datos de los 419 participantes, se realizó su codificación y vaciado en el paquete estadístico SPSS-21. Finalmente, se procedió a realizar los análisis estadísticos pertinentes para responder a los objetivos de la investigación y seguidamente discutir los resultados obtenidos.

Análisis de datos

Con el propósito de describir el comportamiento de las variables en estudio se calcularon los estadísticos descriptivos de tendencia central, de dispersión y de las características de la distribución de las variables en estudio. Posteriormente, se hizo un análisis previo de datos para la evaluación de los supuestos requeridos para calcular las regresiones múltiples, y así ejecutar el análisis de ruta. Luego de cumplir los supuestos para el análisis de regresión y de realizar los análisis descriptivos pertinentes, se ejecutó el análisis de ruta. Para tal fin se calcularon las regresiones lineales para cada variable endógena del modelo planteado (bienestar psicológico, dificultades físicas, psicológicas, sociales y laborales). Se obtuvieron los coeficientes de correlación múltiple, el coeficiente de determinación y los coeficientes b y ß para cada una de las variables predictoras involucradas en el modelo de regresión, tomando un nivel de significancia de .05. Tras obtener el modelo definitivo se procedió a contrastarlo con el inicialmente propuesto.

RESULTADOS

Descriptivos

Con el objetivo de describir cómo es el bienestar psicológico, el tipo de dificultades post-COVID-19, la gravedad de la enfermedad, las pérdidas de personas cercanas por COVID-19 y el sexo de los participantes del estudio, se presentan los análisis de los estadísticos descriptivos de acuerdo con el nivel de medida de cada variable.

Como se puede observar en la tabla 1, la mayoría de los participantes del estudio refieren que no necesitaron de oxígeno para sobrellevar la enfermedad (72 %), aunque tuvieron que ingresar a un hospital, pero sin cuidados intensivos (69 %). El 57 % de la muestra refiere que ha sufrido alguna pérdida por el COVID-19, siendo la más frecuente la pérdida de amigos, seguida de la de tíos (22 %) y padre y hermanos con 7 %. Las dificultades que en mayor proporción reportan los encuestados, luego de haber sufrido COVID-19, son las físicas (39 %) y las psicológicas (22 %).

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de las variables asociadas al COVID

N |

% |

|

Gravedad |

||

Con Oxígeno |

96 |

27,7 |

Sin Oxígeno |

250 |

72,3 |

Lugar de Asistencia |

|

|

Doméstica |

70 |

17 |

Hospitalarias sin cuidados intensivos |

283 |

68,9 |

Hospitalarias con cuidados intensivos |

44 |

10,7 |

No especifica |

14 |

3,4 |

Pérdidas |

|

|

Si |

234 |

56,7 |

No |

179 |

43,3 |

Vínculo de la pérdida |

|

|

Padre (Si) |

20 |

7,4 |

Madre (Si) |

14 |

5,1 |

Hermanos (Si) |

18 |

6,6 |

Tíos (Si) |

61 |

22,4 |

Sobrinos (Si) |

10 |

3,7 |

Pareja (Si) |

9 |

3,3 |

Amigos (Si) |

161 |

59,2 |

Dificultad post COVID |

|

|

Física (Si) |

163 |

38,9 |

Psicológica (Si) |

94 |

22,4 |

Social (Si) |

24 |

5,7 |

Laboral (Si) |

19 |

4,5 |

Otras (Si) |

57 |

13,6 |

En la tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las dimensiones que constituyen el constructo de Bienestar Psicológico. Se puede observar que se presentan puntajes altos en las dimensiones Autoaceptación, Propósito con la Vida y Crecimiento Personal, y moderados altos en relaciones positivas, autonomía y dominio del entorno; siendo las distribuciones homogéneas.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las dimensiones de Bienestar Psicológico

Autoaceptación |

Relaciones Positivas |

Autonomía |

Dominio del Entorno |

Crecimiento Personal |

Propósito en la Vida |

|

Media |

20 |

22,14 |

26,40 |

22,47 |

20,31 |

24,87 |

Desviación |

3,59 |

5,13 |

5,43 |

4,58 |

3,60 |

4,85 |

Asimetría |

-1,25 |

-0,48 |

-0,19 |

-0,28 |

-0,95 |

-1,27 |

Curtosis |

2,24 |

-0,20 |

-0,62 |

-0,51 |

0,71 |

2,14 |

Mínimo |

4 |

5 |

11 |

10 |

7 |

5 |

Máximo |

24 |

30 |

36 |

30 |

24 |

30 |

Posteriormente, se realizaron correlaciones de Pearson entre las variables sociodemográficas dicotómicas del estudio, destacando que las únicas asociaciones significativas al 0,05 y mayores a 0,30 son:

- Pérdidas de amigos y la manifestación de pérdidas por COVID-19 (r= 0,40), es decir, las personas que reportan perdidas por la enfermedad son las que reportan mayores pérdidas de amigos por esta enfermedad.

- Gravedad y dificultades psicológicas, donde las personas que presentaron que requirieron oxígeno durante el COVID-19 reportaron no tener dificultades psicológicas (r= -0,30).

- Pérdidas de tíos y pérdidas de amigos (r= -0,30), así las personas que reportaron mayores pérdidas de tíos por la enfermedad reportaron menores pérdidas de amigos por la misma causa.

- Dificultades físicas y otras dificultades (r= -0,30), donde las personas que reportaron dificultades físicas reportaron otras dificultades.

Con respecto a la variable lugar de asistencia, la cual es policotómica, se realizaron pruebas χ2 con las demás variables sociodemográficas, resultando significativas al 0,05 las siguientes:

- Nivel educativo: χ2: 22,81 Phi: 0,23: La categoría más alta (universitario, mayor de 50 %) su lugar de asistencia fue preferiblemente doméstica u hospitalaria sin cuidados intensivos.

- Requirió asistencia: χ2: 18,71 Phi: 0,20. La mayoría de las personas que no requirieron oxígeno (más 70 %) su lugar de asistencia fue preferiblemente doméstica u hospitalaria sin cuidados intensivos.

- Pérdidas cercanas por COVID (en general): χ2: 11,59 Phi: 0,16. La categoría hospitalaria con cuidados intensivos (más de 80 %) tuvo pérdidas de personas cercanas con COVID-19.

- Pérdidas cercanas por COVID (hermanos): χ2: 17,13 Phi: 0,24.: Más del 35 % de las personas que recibieron cuidados intensivos hospitalarios tuvieron pérdidas de hermanos.

- Pérdidas cercanas por COVID (pareja): χ2: 10,22 Phi: 0,19.: Un 18 % de las personas que recibieron cuidados intensivos hospitalarios tuvieron pérdidas de pareja.

- Dificultad laboral: χ2: 19,73 Phi: 0,21.: Un 29 % de personas hospitalizadas con cuidados intensivos tuvieron dificultades laborales.

Análisis de Ruta

Con el propósito de verificar las relaciones que se plantean entre las variables en estudio, se llevó a cabo el Análisis de Ruta (path analysis), tomando como nivel de significación un alpha de 0,05. Se obtuvo los coeficientes de correlación múltiple, el coeficiente de determinación y los coeficientes b y ß para cada una de las variables predictoras contempladas en el modelo.

Cabe destacar que previamente se obtuvo una matriz de correlaciones entre las variables que indica no multicolinealidad (ver tabla 3). Asimismo, se verificaron otros de los supuestos a cumplir para realizar el análisis de ruta, tales como la independencia de los errores, la distribución normal de las variables, y la homocedasticidad (Hair et al., 2000; Iglesias y Sulé, 2003). En la tabla 2 se puede observar que todas las dimensiones tienen una asimetría negativa y la curtosis se aleja un poco de la curva normal, sin embargo, son las dimensiones Autoaceptación y Propósito en la Vida las que más se diferencian de la curva normal. Según Sara Finney y Christine Di Stefano (2006), el valor máximo para asimetría es 2, y de curtosis, 7, de esta manera los datos del presente estudio no sobrepasan dichos valores, por lo que estas alteraciones no afectan el análisis de regresión.

Tabla 3. Matriz de correlaciones entre las variables y las dimensiones de bienestar

Autoaceptación |

Relaciones positivas |

Autonomía |

Dominio del entorno |

Crecimiento personal |

Propósito en la vida |

|

Autoaceptación |

1 |

|

|

|

|

|

Relaciones Positivas |

0,470 |

1 |

|

|

|

|

Autonomía |

0,468 |

0,420 |

1 |

|

|

|

Dominio del Entorno |

0,673 |

0,587 |

0,552 |

1 |

|

|

Crecimiento Personal |

0,614 |

0,417 |

0,351 |

0,570 |

1 |

|

Propósito en la Vida |

0,800 |

0,452 |

0,403 |

0,671 |

0,594 |

1 |

Sexo |

0,008 |

0,105 |

0,091 |

0,015 |

-0,067 |

-0,055 |

Edad |

0,197 |

0,072 |

0,257 |

0,245 |

0,133 |

0,234 |

Nivel educativo |

0,083 |

0,125 |

0,179 |

0,251 |

0,175 |

0,126 |

Gravedad de la enfermedad |

0,100 |

-0,018 |

-0,076 |

-0,036 |

-0,026 |

0,069 |

Pérdidas por COVID-19 |

0,022 |

0,062 |

0,058 |

0,046 |

0,076 |

0,093 |

Dificultad física |

-0,087 |

-0,084 |

-0,063 |

-0,067 |

-0,056 |

-0,142 |

Dificultad psicológica |

-0,071 |

-0,024 |

0,011 |

-0,066 |

0,040 |

-0,070 |

Dificultad social |

-0,012 |

-0,092 |

-0,073 |

-0,088 |

0,018 |

0,039 |

Dificultad laboral |

0,003 |

-0,112 |

-0,017 |

-0,021 |

-0,046 |

0,005 |

Otras |

0,050 |

-0,018 |

-0,074 |

0,044 |

0,012 |

0,078 |

Nota: En negritas variables significativas al 0,05.

Luego de cumplir casi en su totalidad los supuestos del análisis de regresión, se considera pertinente realizar el Análisis de Ruta. Se destaca que solo se interpretaran los coeficientes ß asociados a un alpha igual o menor a 0,05.

En la tabla 4 se observa que todos los modelos de la variable Bienestar Psicológico son significativos, a excepción de la dimensión Crecimiento personal. Las variables predictoras explican con mayor proporción a las dimensiones de Autonomía (13 %) y la de Dominio (12 %), aunque con magnitud baja.

Tabla 4. Modelos de regresión para cada una de las variables endógenas

Modelo |

Auto aceptación |

Relaciones Positivas |

Autonomía |

Dominio del Entorno |

Crecimiento Personal |

Propósito en la Vida |

||||||

Variables predictoras |

R=0,324 F=3,608 p=0,000 |

R=0,247 F=1,989 p=0,034 |

R=0,396 F=5,616 p=0,000 |

R=0,393 F=4,454 p=0,000 |

R=0,205 F=1,335 p=0,211 |

R=0,339 F=3,948 p=0,000 |

||||||

ß |

p |

ß |

p |

ß |

p |

ß |

p |

ß |

p |

ß |

p |

|

Sexo |

0,053 |

0,337 |

0,108 |

0,056 |

0,148 |

0,006 |

0,056 |

0,355 |

0,015 |

0,790 |

-0,008 |

0,883 |

Edad |

0,261 |

0,000 |

0,055 |

0,332 |

0,280 |

0,000 |

0,253 |

0,000 |

0,106 |

0,068 |

0,253 |

0,000 |

Nivel educativo |

0,056 |

0,312 |

0,110 |

0,054 |

0,186 |

0,001 |

0,262 |

0,000 |

0,136 |

0,019 |

0,106 |

0,058 |

Gravedad de la enfermedad |

0,082 |

0,168 |

-0,009 |

0,887 |

-0,052 |

0,375 |

-0,038 |

0,560 |

0,001 |

0,990 |

0,053 |

0,375 |

Pérdidas por COVID-19 |

0,007 |

0,903 |

0,058 |

0,314 |

-0,017 |

0,758 |

-0,068 |

0,277 |

0,054 |

0,354 |

0,051 |

0,371 |

Dificultad física |

-0,157 |

0,011 |

-0,115 |

0,069 |

-0,137 |

0,023 |

-0,118 |

0,090 |

-0,013 |

0,835 |

-0,192 |

0,002 |

Dificultad psicológica |

-0,096 |

0,131 |

-0,064 |

0,326 |

-0,069 |

0,266 |

-0,129 |

0,077 |

0,013 |

0,844 |

-0,109 |

0,089 |

Dificultad social |

-0,044 |

0,422 |

-0,063 |

0,267 |

-0,057 |

0,293 |

-0,080 |

0,185 |

0,010 |

0,863 |

0,021 |

0,707 |

Dificultad laboral |

0,014 |

0,793 |

-0,110 |

0,051 |

-0,017 |

0,756 |

-0,003 |

0,964 |

-0,049 |

0,391 |

-0,006 |

0,906 |

Otras dificultades |

-0,050 |

0,414 |

-0,109 |

0,083 |

-0,124 |

0,038 |

0,006 |

0,924 |

-0,023 |

0,721 |

-0,052 |

0,402 |

Modelo |

Dificultad física |

Dificultad psicológica |

Dificultad social |

Dificultad laboral |

Otras dificultades |

|

|

|||||

Variables predictoras |

R=0,193 F=2,489 p=0,031 |

R=0,369 F=10,181 p=0,000 |

R=0,101 F=0,662 p=0,653 |

R=0,09 F=0,524 p=0,758 |

R=0,249 F=4,272 p=0,001 |

|

|

|||||

ß |

p |

ß |

p |

ß |

p |

ß |

p |

ß |

p |

|||

Sexo |

-0,136 |

0,014 |

-0,011 |

0,825 |

-0,074 |

0,185 |

-0,004 |

0,943 |

0,093 |

0,089 |

|

|

Edad |

0,087 |

0,123 |

-0,081 |

0,127 |

-0,030 |

0,596 |

0,044 |

0,442 |

-0,076 |

0,171 |

|

|

Nivel educativo |

0,003 |

0,961 |

0,030 |

0,568 |

0,059 |

0,298 |

-0,014 |

0,811 |

0,077 |

0,168 |

|

|

Gravedad de la enfermedad |

-0,075 |

0,175 |

-0,358 |

0,000 |

0,024 |

0,668 |

0,076 |

0,177 |

0,192 |

0,000 |

|

|

Pérdidas por COVID-19 |

0,031 |

0,580 |

-0,040 |

0,461 |

0,008 |

0,888 |

-0,029 |

0,613 |

0,082 |

0,144 |

|

|

Modelo |

Gravedad de enfermedad |

Pérdidas por COVID-19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Variables predictoras |

R=0,117 F=1,4512 p=0,211 |

R=0,292 F=12,051 p=0,000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ß |

p |

ß |

p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sexo |

-0,005 |

0,924 |

-0,071 |

0,144 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Edad |

-0,058 |

0,292 |

0,200 |

0,000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Nivel educativo |

-0,098 |

0,075 |

0,182 |

0,000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Nota: en negritas variables significativas al 0,05

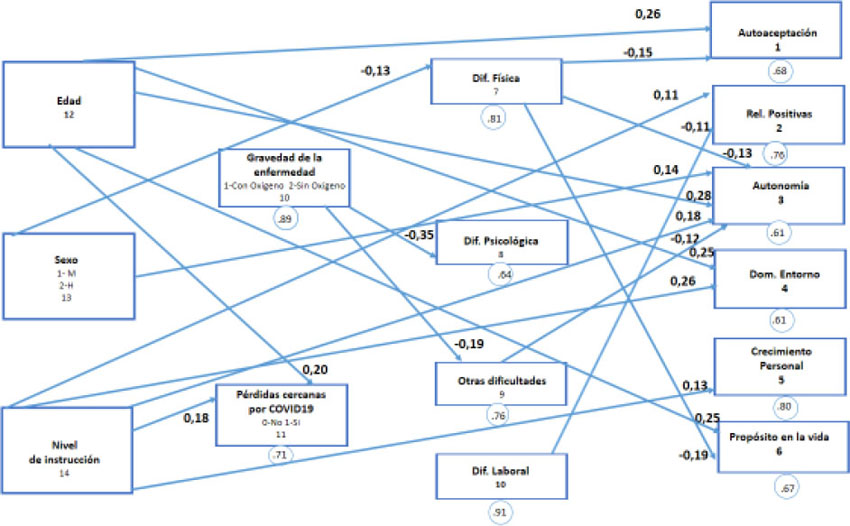

Al evaluar, por medio de los coeficientes Beta ß, las magnitudes del efecto directo de cada una de las variables por separado sobre las dimensiones, se encontró que para la Autoaceptación las variables que más aportan significativamente (0,05) a la predicción son: edad, con una correlación positiva y baja (ß= 0,26), y dificultades físicas, con una correlación negativa y baja (ß= -0,16), lo que indica que a mayor edad y el no tener dificultades físicas post-COVID-19 se tiende presentar mayor bienestar por autoaceptación.

Con respecto a las Relaciones Positivas, se obtuvo que el nivel educativo y el tener dificultades laborales tienen relaciones bajas (ß= 0,11 y ß= -0,11, respectivamente), así, el tener mayor nivel educativo y el no tener dificultades físicas post-COVID-19, tiende presentar mayor bienestar por relaciones positivas. Para Autonomía se hallaron más variables significativas: la edad (ß= 0,28), el nivel educativo (ß= 0,19), el sexo (ß= 0,15), el tener dificultad física (ß= -0,14) y el tener otras dificultades (ß= -0,12), de manera que el ser hombre, mayor nivel educativo y el no tener dificultades físicas u otras dificultades post-COVID-19, tiende a presentar mayor bienestar por autonomía.

Para Dominio del Entorno, las variables significativas fueron edad (ß= 0,25) y nivel educativo (ß= 0,26), en el sentido que, a mayor edad y a mayor nivel educativo, se tiende a presentar mayor bienestar por Dominio del Entorno. Aunque el modelo de Crecimiento Personal no fue significativo, el nivel educativo sí lo fue con una correlación baja y positiva (ß= 0,14); así, a mayor nivel educativo, se tiende a presentar mayor bienestar por Crecimiento Personal. Por último, con relación al Propósito con la Vida, las variables que más aportan a la predicción son: edad y dificultades físicas con unas correlaciones bajas (ß= -0,25 y ß= -0,19, respectivamente), donde, a mayor edad y el no tener dificultades físicas post-COVID-19 se tiende presentar mayor bienestar por Propósito con la Vida.

Respecto a las dificultades posteriores al COVID-19, los modelos que resultaron significativos fueron los correspondientes a Dificultad Física, Dificultad Psicológica y Otras Dificultades, siendo el de mayor varianza explicada la de dificultades psicológicas. En el modelo de Dificultad Física, se encontró que la variable que aporta a la predicción es sexo con una correlación negativa y baja (ß= -0,14). Para Dificultad Psicológica y Otras Dificultades se halló que la gravedad con la enfermedad tiene una relación negativa y moderada baja (ß= -0,36) y baja y positiva (ß= 0,19), respectivamente, donde, al requerirse durante la enfermedad oxígeno, no se reporta dificultades psicológicas, pero sí otras dificultades.

El último modelo que resultó significativo fue el de pérdida de personas cercanas por COVID-19 (tabla 4), donde se halló una correlación baja y positiva con las variables edad y nivel educativo (ß= 0,2 y ß= 0,18, respectivamente), donde, a mayor edad y nivel educativo, tiende a reportar pérdidas de personas cercanas a causa del COVID.

Luego de haber realizado los análisis de resultados correspondientes, se presenta el modelo de ruta obtenido, colocando solo las relaciones con betas significativos (ver figura 2).

Figura 2. Modelo de ruta resultante

DISCUSIÓN

El bienestar psicológico depende fundamentalmente de un estado de equilibrio entre un conjunto de factores internos y el ambiente en que el individuo se desenvuelve. Por tal motivo, identificar y analizar dichos componentes internos y contextuales es clave, para conocer si favorecen el bienestar o, por el contrario, lo afectan negativamente y de esa manera predecir la capacidad de cada individuo para adaptarse al ambiente (Marín et al., 2022).

Desde el año 2020, la humanidad ha sido sorprendida por la proliferación de una pandemia global, la COVID-19, definida por la Organización Mundial de la Salud como una “enfermedad infecciosa” que no solamente ha causado numerosas muertes, sino que para los contagiados sobrevivientes ha implicado un deterioro en su calidad de vida. Lo que se conoce como post-COVID-19 ha impuesto restricciones en la vida de los individuos, puesto que ha implicado limitaciones a nivel físico, mental, social y laboral, lo que ha conllevado a un detrimento en el bienestar psicológico (Durán, 2022).

Derivado de las implicaciones de la COVID-19 en la vida de la persona, el presente estudio tuvo como propósito determinar el efecto del sexo, la gravedad de la condición, perdidas por la enfermedad y las dificultades biopsicosociales que posteriormente manifiesta el paciente por COVID-19 sobre el bienestar psicológico, mediante un modelo de rutas.

Al evaluar el comportamiento de la muestra en las variables estudiadas, los participantes del estudio mostraron un alto o moderado alto bienestar psicológico, según se evidencia en las dimensiones del constructo, siendo más altos los puntajes en Autoaceptación, Propósito con la vida y Crecimiento Personal. Estos resultados pudieran ser explicados por la edad de la muestra, puesto que la misma —en promedio (39,51 años)— se consideraría “adulta”, en este sentido, se plantea que el bienestar psicológico generalmente aumenta con la edad, específicamente, las dimensiones Relaciones Positivas con los demás y Autoaceptación han demostrado ser relativamente estables. Las dimensiones Dominio del Ambiente y Autonomía, por su parte, tienden a ser más elevada en adultos mayores y de mediana edad que en los jóvenes, pero se mantiene estable desde la edad media hasta la vejez. Finalmente, las dos dimensiones restantes, Propósito en la Vida y Crecimiento Personal, disminuyen según se avanza en el desarrollo, especialmente significativo cuando se comparan adultos de mediana edad y adultos mayores (Meléndez et al., 2018). En conclusión, el grupo etario que se encuentra en la etapa de la adultez son los que gozarían de mayor bienestar psicológico, considerando todas las dimensiones.

En cuanto al tipo de dificultades reportadas post-COVID-19, la mayoría refiere dificultades físicas seguidas por las psicológicas y, en menor medida, las sociales y laborales. El haber sufrido COVID-19 ocasiona principalmente alteraciones fisiológicas, a mediano y largo plazo, como por ejemplo el síndrome de dificultad respiratoria aguda, lesiones miocárdicas, insuficiencia renal, accidentes cerebro vasculares, entre otras (Ponce et al., 2020), por lo que reportar mayormente dificultades físicas o fisiológicas era lo esperado. Sin embargo, es relevante que las segundas dificultades más reportadas sean las psicológicas, lo que corrobora la premisa de que la pandemia ha afectado negativamente la psiquis de la población, traduciéndose en mayor depresión y ansiedad, entre otros efectos negativos (Bouza et al., 2021; Etchevers et al., 2021). Este aspecto ratifica la necesidad de que el abordaje de estos pacientes se haga desde una perspectiva biopsicosocial y no simplemente médica.

Por otra parte, la mayoría de los participantes refieren que no necesitaron oxígeno para el tratamiento de la enfermedad y que el lugar de tratamiento fue hospitalario, sin cuidados intensivos o en el hogar; así como que hubo alguna pérdida cercana humana por la enfermedad. Esta postura es congruente con lo que plantean Luisa Angelucci y José Eduardo Rondón (2021), en que el venezolano desconfía de la política gubernamental en lo referente al COVID-19, por lo que muchos de ellos tienden a evitar las vacunas y el uso de hospitales para tratar la enfermedad y, teniendo en cuenta que el Gobierno había propuesto que todo venezolano con COVID-19 positivo fuera hospitalizado independientemente de la gravedad de sus síntomas, esta medida no se cumplió a cabalidad, puesto que, entre otras razones, no había suficientes camas disponibles y ventiladores para cuidados intensivos, aunque según la OMS los que generalmente necesitasen de estos servicios no superen el 20 % de los casos identificados (Salomón y Benasayag, 2020).

En cuanto a las relaciones planteadas en el modelo de ruta, se obtuvo que el Bienestar Psicológico es predicho por algunas variables del modelo, encontrándose mayor explicación en las dimensiones de autonomía y de dominio, aunque con magnitud baja. Estas dos dimensiones se relacionan con el sentimiento de valerse por sí mismo, ser independiente y tomar decisiones propias, y con el conocer su entorno y las oportunidades que se pueden conseguir en el mismo Ryff (2018).

En la predicción del bienestar psicológico existen factores más importantes que otros, en este sentido, la edad y el nivel educativo resaltan por la cantidad de dimensiones predichas. La edad influencia directamente a todas las dimensiones del bienestar, a excepción de Relaciones Positivas y Crecimiento Personal, así a mayor edad, mayor bienestar psicológico. En este sentido, los resultados hallados son cónsonos con la literatura (Meléndez et al., 2018; Sims et al., 2015). Según Juan Meléndez et al. (2018), diversas aproximaciones teóricas relacionadas con el ciclo vital proponen que, a medida que se tiene mayor edad, y sobre todo en la “vejez”, las personas favorecen metas y exposiciones a situaciones que implican respuestas emocionales positivas, así mismo, se aprende a autorregular y enfrentar al medio de una forma más eficiente, lo que favorece un mejor bienestar. Se presenta mayor autonomía y mayor autoaceptación como un rasgo de madurez.

Con relación a las dimensiones Relaciones Positivas y Crecimiento Personal, también se han observado diferencias según la edad, pero son los jóvenes quienes presentan mayor bienestar (Meléndez et al., 2018). En la presente investigación no se halló relación con la edad, tal vez debido a las características de la muestra, en la cual el límite superior de edad es 94 años, la edad promedio es 40, y el 89 % llega hasta 60 años, edades en las cuales las personas aún trabajan, se movilizan, son funcionales dentro de sus hogares y comunidad y siguen creando redes de apoyo (Fernández-Ballesteros et al., 2011), sobre todo si tiene bienestar y no presentan deterioro cognitivo franco, tal como muestran sus puntuaciones en las otras dimensiones, lo que hace que no muestren diferencias con las personas más jóvenes.

Otro factor predictor importante es el nivel educativo, dicha variable influye directamente a todas las dimensiones de bienestar, a excepción de Autoaceptación y Propósito con la Vida, donde, a mayor nivel educativo, mayor Relaciones Positivas, Autonomía, Dominio del Entorno y Crecimiento Personal Este hallazgo no cónsono con los resultados de Jorquera (2022), quien no obtuvo diferencias en las dimensiones de bienestar por nivel educativo, exponiendo que las diferencias se deben más al nivel o ingreso económico. El hecho de que en la presente investigación sí exista relación, puede deberse a la vinculación del nivel de ingreso con el nivel educativo. Aunque existen excepciones, en Venezuela esta relación puede explicarse por hechos como los establecidos en los estudios de Omar Zambrano et al. (2022), donde el crecimiento económico reciente beneficia a hogares con mayor ingreso y con un jefe de hogar con mayor nivel educativo. Sin embargo, dejando de lado el nivel socioeconómico, el poseer un nivel educativo alto se ha asociado con un mayor apoyo social, dominio del contexto, mayor manejo de la información, acceso a recursos y mejor calidad de vida (Alvarado et al., 2017; Anaya-García et al., 2020).

Por otra parte, otras variables que predicen directamente el bienestar psicológico fue el poseer dificultades físicas, poseer dificultades laborales y poseer otras dificultades post-COVID-19, en cuanto que las personas con dificultades físicas presentan menor Autoaceptación, menor Autonomía y menor Propósito con la Vida, es decir, menos valoración de sí mismas, menor independencia y menor capacidad para designar metas claras. Como se indicó, la mitad de las personas post-COVID-19 presenta limitaciones físicas como fatiga, dolores musculares, problemas respiratorios, cardiovasculares, entre otros (Carod-Artal, 2021), lo que redunda en sentimientos de minusvalía, dependencia y baja calidad de vida (Nuñez-Cortés et al., 2021).

Las personas que reportaron otras dificultades tuvieron menos niveles de bienestar por Autonomía. En la presente investigación una de las limitaciones es que no se precisó esta categoría, solo se sabe que no son psicológicas, sociales, físicas o laborales. Se podría inferir que, por las características del contexto venezolano, pudieran ser dificultades económicas, puesto que, como afirma Maritza Durán (2022), las implicaciones económicas de la enfermedad también son importantes. Suponiendo que fueran económicas, queda clara su influencia en el bienestar, y sobre todo el relacionado con la Autonomía. Danijela Godinić y Bojan Obrenovic (2020) señalan que la incertidumbre económica, elemento presente en condiciones de post-COVID-19, sobre todo en Venezuela, tiene una relación positiva con alteraciones de la identidad y negativa con el bienestar psicológico.

El reportar dificultad laboral lleva a desfavorecer el bienestar psicológico, específicamente en la dimensión Relaciones Positivas, es decir, en la dimensión que destaca la priorización por desarrollar relaciones con los demás, basadas en la confianza y empatía (Jorquera, 2022), en ese sentido, las personas que presentan dificultad laboral, en gran medida, presentan una desarticulación de su entorno, porque mayormente estas dificultades implican ausentismo laboral (Durán, 2022), lo que conlleva a tener menos probabilidad de socialización.

Por último, el sexo influencia en el sentido que el hombre presenta mayor bienestar en su dimensión Autonomía (capacidad de mantener la independencia resistiendo la presión social), tal como halló Teresa Mayordomo et al. (2016), estos autores señalan como explicación la adopción de los estereotipos tradicionales, lo que lleva a las mujeres a emitir conductas dependientes en su interacción con otros y establecer poco control sobre las situaciones.

Por otra parte, con respecto a los efectos de las variables sobre el reporte de dificultades post-COVID-19, se encontró que la más importante es la gravedad de la enfermedad, inferida por el uso de oxígeno durante la enfermedad. El uso de oxígeno (gravedad) influyó en el reporte de dificultades psicológicas, mientras el no uso del oxígeno (menos gravedad) influyo en el reporte de otras dificultades. En pacientes que requieren oxígeno o ingresaron en la UCI se ha observado ansiedad/depresión, síntomas de estrés postraumático, abuso de drogas, los trastornos del sueño/insomnio y problemas de concentración/memoria a las 7 semanas del alta (Carod-Artal, 2021), aunque también se observan dificultades físicas, en este estudio no se encontró relación.

La relación entre gravedad de la enfermedad con otras dificultades fue no esperada, dado que las personas que no requirieron oxígeno (menos gravedad) presentaron otras dificultades. Tal como se indicó anteriormente, es posible que estas dificultades sean económicas y se relacionen por esta razón.

Asimismo, se halló que las mujeres reportan mayores dificultades físicas. Al respecto, Claudia Infante et al. (2021) indican que las mujeres tienen una menor letalidad por COVID-19, pero sufren mayores efectos secundarios de la pandemia en sus condiciones de salud. Los efectos negativos de la enfermedad son proporcionalmente mayores en las mujeres que en los hombres en estudios, trabajo, ingresos económicos, salud física y mental. Por otra parte, estos resultados también pudieran corroborar lo que plantea Elsa Gómez (2002) sobre “la socialización de género” la cual hace referencia a las expectativas culturales y el ejercicio de las mismas en cuanto al rol de “cuidadoras” de la salud hacen que las mujeres, más que los hombres, aprendan a familiarizarse con la detección de síntomas de enfermedad y con los procesos tanto formales como informales de cuidado de la salud tanto de ellas mismas como de su familia, en ese sentido, las mujeres suelen identificar más rápidamente algún problema de salud.

Finalmente, en cuanto a las influencias directas, para pérdidas por COVID-19, se obtuvo que, a medida que se tiene más edad y mayor nivel educativo, se reportaron más pérdidas. Tal como expresa Ana Chávez (2011) a mayor edad, el número de muertes de amigos y miembros de la familia aumenta, este número cada vez mayor de pérdidas en un período breve, aunado a pérdidas de ocupación, de su ambiente, de las constelaciones familiares, de vigor físico, entre otras, puede hacer que la persona se desborde y no pueda elaborar adecuadamente sus duelos. Por otra parte, se ha asociado un mayor nivel de instrucción con mayor preocupación por el COVID-19 (García et al., 2020) lo que pudiera implicar que son las personas con mayores estudios las que están más atentas a cualquier pérdida por la enfermedad y, por ende, son las que tienen mayor reportes de este tipo, en este sentido, se recomienda confirmar esta hipótesis en futuros estudios.

Respecto a las relaciones indirectas, se halló que: las personas con gravedad en la enfermedad y reportar “otras dificultades”, tienen menor Autonomía. Ser mujer y reportar dificultad física, conlleva a menos bienestar (Autoaceptación, Autonomía, Propósito en la Vida).

Para culminar, se destaca que, aunque las relaciones anteriormente explicadas son estadísticamente significativas, es ético señalar que la varianza explicada del modelo es bastante baja, lo que da indicio de variables extrañas que no fueron controladas e impactaron sobre el nivel de explicación, como por ejemplo, el tiempo que había tenido los participantes de haber “superado” el COVID-19 agudo, sin embargo, esto no resta el papel heurístico de la presente investigación, tanto a nivel teórico como terapéutico, puesto que permitió, entre otros hallazgos, conocer cómo es el bienestar psicológico de pacientes post-COVID-19 y cómo puede estar afectado por aspectos relacionados con las implicaciones del COVID-19.

Sobre la base de lo anteriormente mencionado se deben considerar las implicaciones éticas de una posible intervención a partir de los hallazgos, dado que —al emplear los factores relevantes de la presente investigación para intervenir el bienestar psicológico— se considera que, aunque siempre habrá un beneficio para el paciente, restan por identificar otros factores individuales que faciliten o potencien dicha intervención.

REFERENCIAS

Alvarado, Ximena; Toffoletto, María; Oyanedel, Juan; Vargas, Salvador & Reynaldos, Katiuska (2017). Factores asociados al bienestar subjetivo en los adultos mayores. Texto & Contexto – Enfermagem, 26(2), e5460015 https://doi.org/10.1590/0104-07072017005460015

Anaya, Claudina; Sánchez, Linda & Iguarán, Amanda (2020). Bienestar psicológico de jóvenes víctimas del conflicto armado. Cultura Educación y Sociedad, 11(2), 9-26. https://doi.org/10.17981/cultedusoc.11.2.2020.01

Angelucci, Luisa & Rondón, José Eduardo (2021). Creencias asociadas al empleo de las vacunas contra el COVID-19. Analogías Del Comportamiento, 20, 18-33.

Arce, Manuel; Pérez-Borroto, Oliva; Otero, Idanea; Mayea, Suet & Guerra, Vivian (2023). Validación de la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff, en adultos mayores cubanos. Medicent Electrón, 27(2). https://medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/viewFile/3849/3082

Bautista, Elizabeth; Cortés-Álvarez, Nadia; Vuelvas-Olmos, César; González, Thelma; Morales, Narcizo; Flores, César & Pérez, Nancy (2020). Sintomatología y efectos psicológicos en personas sobrevivientes de la COVID-19. Reporte técnico. https://www.concytep.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/Reporte-tecnico-CONCYTEP-COVID19-127_2020.pdf

Bouza, Emilio; Cantón, Rafael; De Lucas, Pilar; García-Botella, Alejandra; García Lledó, Alberto; Gómez- Pavón, Javier; González, Juan; Hernández, Teresa; Martín-Delgado, Mari; Martín, Francisco; Sánchez, Javier; Manuel Martínez-Sellés; Molero, José; Moreno, Santiago; Rodríguez, Francisco; Ruiz-Galiana, Julián; De Pablo Silvia; Porta, Jesús & Santor, Mar (2021). Síndrome post-COVID: Un documento de reflexión y opinión. Revista Española de Quimioterapia, 34(4), 269-279.

Carod-Artal, Francisco (2021). Síndrome post-COVID-19: epidemiología, criterios diagnósticos y mecanismos patogénicos implicados. Revista de Neurología, 72(11), 384-396. https://doi.org/10.33588/rn.7211.2021230

Chávez, Ana (2011). Duelo y depresión en el adulto mayor. [Tesina de diplomado no publicada]. Asociación Mexicana de Tanatología.

De la Cruz-Sánchez, Ernesto; Feu, Sebastián & Vizuete-Carrizosa, Manuel (2013). El nivel educativo como factor asociado al bienestar subjetivo y la salud mental en la población española. Universitas Psychologica, 12(1), 31-40.

Del Valle, Macarena; V., Hormaechea, Florencia & Urquijo, Sebastián (2015). El Bienestar psicológico: Diferencias según sexo en estudiantes universitarios y diferencias con población general. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 7(3), 6-13.

Díaz, Darío; Rodríguez-Carvajal, Raquel; Blanco, Amalio; Moreno-Jiménez, Bernardo; Gallardo, Ismael; Valle, Carmen & Dierendonck, Dirk (2006). Adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, 18(3), 572-577.

Durán, Maritza (2022). Consulta Post COVID: Implicaciones socio económicas y sanitarias. Medicina Interna, 38(2), 84-89.

Etchevers, Martín; Garay, Cristian; Sabatés, Julieta; Auné, Sofía; Putrino, Natalia; Grasso, Jimena & Helmich, Natalia (2021). Secuelas psicológicas en personas que tuvieron Covid-19. Relevamiento del impacto psicológico de haber padecido covid-19 en población Argentina. Observatorio de Psicología Social Aplicada. https://www.psi.uba.ar/opsa/informes/OPSA%20Secuelas%20psicologicas%20en%20personas%20que%20tuvieron%20Covid-19%202021.pdf

Fernández-Ballesteros, Rocío; Zamarrón, María; Díez-Nicolás, Juan; López-Bravo, María; Molina, María & Schettini, Rocío (2011). Productivity in old age. Research on Aging, 33(2), 205-226.

Finney, Sara & Di Stefano, Christine (2006). Non-normal and categorical data in structural equation modeling. In Gregory. Hancock & Ralph. Mueller (Eds.), Structural equation modeling: A second course (pp. 269-314). Information Age Publishing.

García, Lucía; Guarch-Rubio, Marta & Gutiérrez, Héctor (2022). Valoración del impacto psicológico en pacientes ingresados en la sala de observación covid-19 de urgencias del hospital Miguel Servet. Revista Sanitaria de Investigación, 3(4). https://revistasanitariadeinvestigacion.com/valoracion-del-impacto-psicologico-en-pacientes-ingresados-en-la-sala-de-observacion-covid-19-de-urgencias-del-hospital-miguel-servet/

García, Verónica; Viveros, Luis; Carrión, Nelson & Román, José (2020). Comportamiento de los ecuatorianos frente al COVID 19. Horizontes de Enfermería, 10, 55-68.

García-Alandete, Joaquin (2013). Bienestar psicológico, edad y género en universitarios españoles. Salud & Sociedad, 4(1), 48-58.

Godinić, Danijela & Obrenovic, Bojan (2020). Effects of Economic Uncertainty on Mental Health in the COVID-19 Pandemic Context: Social Identity Disturbance, Job Uncertainty and Psychological Well-Being Model. International Journal of Innovation and Economic Development, 6(1), 61-74.

Gómez, Elsa (2002). Género, equidad y acceso a los servicios de salud: Una aproximación empírica. Revista Panamericana de Salud Pública, 11(5/6), 327-334.

Hair, Joseph; Anderson, Rolph; Tatham, Ronald & Black, William (2000). Análisis multivariante. Prentice Hall.

Iglesias, Susana & Sulé, María (2003). Introducción al análisis multivarriante. En Jean-Pierre Lévy & Jesús Varela (Eds.), Análisis multivariante para las ciencias sociales (pp. 1-40). Prentice Hall.

Infante, Claudia; Peláez, Ingris & Giraldo, Liliana (2021). Covid-19 y género: Efectos diferenciales de la pandemia en universitarios. Revista Mexicana de Sociología, 83(especial), 169-196.

Jorquera, Ricardo (2022). Bienestar psicológico y variables sociodemográficas en una muestra de trabajadores y estudiantes universitarios chilenos. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 18(1), 1-19. https://doi.org/10.15332/22563067.5296

Kerlinger, Fred & Lee, Howard (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales. McGrawHill.

Lara, Adriana; Salamea, Andrea; Chacón, Iván; Pacheco, Benjamín; Ardila, María & Guerrero, Israel (2021). Síndrome de COVID -19 post-agudo: ¿una nueva pandemia? Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 40(6), 628-634.

Malvezzi, Marina; Feitosa, Flávia & Da Costa, Cléver (2021). Psychological well-being and covid-19: Psychological impacts of quarantine on the brazilian population. Estudos de Psicología, 26(2), 117-127.

Marín, Claudio; Jorquera, Yasna & Rojas, Patricia (2022). Estudio descriptivo sobre el bienestar psicológico en estudiantes universitarios en contexto de pandemia por COVID-19. I+D Revista de Investigaciones, 18(1), 76-86.

Mayordomo, Teresa; Sales, Alicia; Satorres, Eencarnación & Meléndez, Juan (2016). Bienestar psicológico en función de la etapa de vida, el sexo y su interacción. Pensamiento psicológico, 14(2), 101-112.

Meléndez, Juan; Agustí, Ana; Delhom, Iraida; Reyes, María & Satorres, Encarnación (2018). Bienestar subjetivo y psicológico: comparación de jóvenes y adultos mayores. Summa Psicológica, 15(1), 18-24.

Mirofsky, Matías & Salomón, Susana (2021). Síndrome post-COVID: Respondiendo a 10 preguntas claves. Revista Médica Universitaria FCM Uncuyo, 17(1), 1-12.

Montero, Ignacio & León, Orfelio (2007). A guide for naming research studies in Psychology. International Journal of Clinical and Health Psychology, 7(3), 847-862. http://www.aepc.es/ijchp/GNEIP07_es.pdf

Nuñez-Cortés, Rodrigo; Leyton-Quezada, Felipe; Pino, María; Costa-Costa, Marina & Torres-Castro, Rodrigo (2021). Secuelas físicas y emocionales en pacientes post hospitalización por COVID-19. Revista Médica de Chile, 149(7), 1031-1035.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019). Acción Mundial en pro de la seguridad del paciente. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-sp.pdf?ua=1

Ponce, Leonela; Muñiz, Sandra; Mastarreno, Mónica & Villacreses, Gabriel (2020). Secuelas que enfrentan los pacientes que superan el COVID 19. Recimundo, 4(3), 153-162. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.153-162

Ryff, Carol (2018). Well-Being with soul: Science in pursuit of human potential. Perspectives on Pychological Science: A Journal of the Association for Psychological Science, 13(2), 242-248. https://doi.org/10.1177/1745691617699836

Rodríguez, Nataly; Padilla, Luis; Jarro, Iván; Suárez, Betsy & Robles, María (2020). Factores de riesgo asociados a depresión y ansiedad por COVID-19 (SARS-Cov-2). Journal of American Health, 4(1), 63-71. https://doi.org/10.37958/jah.v4i1.64

Salomón, Luisa & Benasayag, Salvador (2020). Coronavirus en Venezuela: El análisis de los datos de la flexibiización. http://factor.prodavinci.com/datosdelaflexibilizacion/index.html

Sims, Tamara; Hogan, Candice & Carstensen, Laura (2015). Selectivity as an emotion regulation strategy: Lessons from older adults. Current Opinion in Psychology, 3, 80-84. https://doi:10.1016/j.copsyc.2015.02.012

Tíscar-Gonzales, Verónica; Sánchez-Gómez, Sheila; Lafuente, Ana; Peña, Ana; Twose, Marta; Díaz, Sofía; Bartolomé-Rupérez, Marta; Portuondo-Jimenez, Janire & Zorilla- Martínez, Iñaki (2023). Vivencias e impacto en la calidad de vida de personas con COVID persistente. Gaceta Sanitaria, 37, 1-7.

Valenzuela, Karen; Espinoza, Amadeo & Quispe, Jean (2020). Mortalidad y factores pronósticos en pacientes hospitalizados por COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intermedios de un hospital público de Lima, Perú. Horizonte Médico, 21(1). https://doi.org/10.24265/horizmed.2021.v21n1.05

Zambrano, Omar; Hernández, Hugo; Granado, Albani; Quiroz, Gabriel; Gómez, José Gregorio & Benzecri, Ricardo (2022). Tendencias recientes en la distribución del ingreso en Venezuela: Un análisis a través de los microdatos de encuestas de hogares. Banco Interamericano de Desarrollo, 1-12. https://doi.org/10.18235/0004640

JOSÉ EDUARDO RONDÓN BERNARD

Doctor en Psicología, Universidad Central de Venezuela (UCV). Director del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Coordinador del Área de Investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

bernard85@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-2774-2069

LUISA TERESA ANGELUCCI BASTIDAS

Doctora en Psicología, Universidad Central de Venezuela (UCV). Decana de la Facul-tad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

langeluc@ucab.edu.ve

https://orcid.org/0000-0002-7237-9561

DANNY DANIEL SOCORRO CHÁVEZ

Sacerdote Jesuita. Doctor en Psicología, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Director de la Escuela de Psicología UCAB. Coordinador de PsicoData Venezuela.

dsocorro@ucab.edu.ve

https://orcid.org/0000-0003-3688-121X

CELIBETH DEL CARMEN GUARIN CARDENAS

Licenciada en Psicología. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). In-vestigadora-docente del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Vene-zuela (UCV). Secretaria General de la Federación de Psicólogos de Venezuela.

Cguarinc@ucab.edu.ve

https://orcid.org/0009-0009-6292-5619

FORMATO DE CITACIÓN

Rondón Bernard, José Eduardo; Angelucci Bastidas, Luisa Teresa; Socorro Chávez, Danny Daniel & Guarin Cardenas, Celibeth Del Carmen (2024). Implicaciones del co-vid-19 en el bienestar psicológico: un modelo de rutas. Quaderns de Psicologia, 26(1), e2079. https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2079

HISTORIA EDITORIAL

Recibido: 06-09-2023

1ª revisión: 22-11-2023

Aceptado: 06-12-2023

Publicado: 03-04-2024