Quaderns de Psicologia | 2023, Vol. 25, Nro. 2, e1920 | ISNN: 0211-3481 |

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1920

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1920

Retos de ser mujer trans en Colombia: aspectos asociados a sus condiciones de vida

Challenges of being a trans woman in Colombia: aspects associated with living conditions

Carolina Duarte Alarcón

Diego Correa Sánchez

Paula Andrea Hoyos Hernández

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Resumen

Colombia es un país cisnormativo en el cual durante los últimos años ha cobrado relevancia las discusiones y acciones en pro del bienestar y la salud de las mujeres trans. De esta manera, en el presente artículo presentamos los retos de las mujeres trans asociados a sus condiciones de vida a partir de una revisión bibliográfica en Colombia de la literatura publicada entre 2010 y 2020. Los hallazgos dan cuenta de escasos estudios sobre las mujeres trans, así como las cualidades y procesos cotidianos de reproducción social que interfieren en el goce y protección de sus derechos asociados a las situaciones de estigma, discriminación y violencias que enfrentan por su identidad de género no hegemónica. Esto impacta negativamente en sus condiciones de vida, su salud y bienestar, y perpetúa las inequidades e injusticias que tienen que enfrentar y han enfrentado de manera estructural e histórica.

Palabras clave: Personas Transgénero; Salud; Educación; Trabajo

Abstract

Colombia is a cisnormative country in which discussions and actions for the welfare and health of trans women have gained relevance in recent years. In this way, this article presents the challenges of trans women associated with their living conditions based on a bibliographic review in Colombia of the literature published in the last five years. The findings reveal the scarcity of studies on trans women, as well as the qualities and daily processes of social reproduction that interfere in the enjoyment and protection of their rights associated with situations of stigma, discrimination, and violence they face because of their non-hegemonic gender identity. This has a negative impact on their living conditions, health, and well-being, and perpetuates the inequities and injustices they have to face and have faced structurally and historically.

Keywords: Transgender Persons; Health; Education; Work

INTRODUCCIÓN1

En los últimos años la comunidad trans en Colombia ha logrado visibilización y protagonismo en diferentes contextos sociales. Esto las ha llevado a configurarse como un actor político importante para la generación de debates y movilizaciones sociales que permitan la garantía y protección de sus derechos. Como movimiento, a nivel local y mundial, han liderado iniciativas que buscan la legitimación, la inclusión y la respuesta oportuna de los sistemas de salud, así como una exigencia urgente de garantías para la habitabilidad de los espacios de forma segura. Lo anterior, con relación a las altas tasas de asesinatos y agresiones que experimentan; los resultados negativos en salud y bienestar; la discriminación, inequidades e injusticias que tienen que enfrentar cotidianamente; y las dificultades para acceder a educación y trabajo (Aguirre-Sánchez-Beato, 2018; Anderssen et al., 2020; Chen et al., 2019; Fontanari et al., 2019; Witcomb et al., 2018; Wolford-Clevenger et al., 2018; Yang et al., 2016; Zapata et al., 2019; Zucchi et al., 2019). No obstante, aún se requieren acciones de visibilización y abordajes integrales que involucren aspectos sociales, psicológicos, jurídicos y de acceso y atención en salud (Aguirre-Sánchez-Beato 2020; Aisner et al., 2020; Hoyos-Hernández, Valderrama Orbegozo et al., 2021), razón por lo cual, se hace necesario una revisión sistemática, que permita sintetizar y presentar la información de forma estructurada y que evidencie la problemática.

La investigación sobre identidades trans se ha caracterizado por la identificación de los componentes psicopatológicos de estas, los procesos de tránsitos de géneros, la caracterización de la salud mental (Witcomb et al., 2018; Wolford-Clevenger et al., 2018; Zhu et al., 2019), y, de forma más frecuente, la comprensión de las experiencias de vida de esta población (Arias, 2020; Hoyos-Hernández y Valderrama, 2020; Hoyos-Hernández, Valderrama Orbegozo et al., 2021; Montoya-Bermúdez y Hoyos-Hernández, 2022). También existe un marcado énfasis epidemiológico y salubrista respecto a la comunidad trans como facilitadora de la trasmisión del VIH (Cuenta de Alto Costo, 2020).

En Colombia, respecto a la salud de las mujeres trans, es frecuente encontrar barreras en la atención, estigma y discriminación en los contextos y en el personal de la salud, además de procedimientos estéticos haciendo uso de silicona fluida y aceites vegetales a partir de las recomendaciones de pares, personal no experto en dichos temas o autoadministrada. Estos aspectos exponen a las mujeres innumerables riesgos para sus vidas y evidencia las falencias del sistema de salud para responder integralmente a sus necesidades particulares (Arce et al., 2022; Domínguez et al., 2018; Hoyos-Hernández y Valderrama, 2020; Hoyos-Hernández, Valderrama Orbegozo et al., 2021; Lasso Baez, 2014; Mejía y Benavides, 2008; Peña Buitrago et al., 2021; Profamilia y Estado del Reino de los Países Bajos, 2019; Zhu et al., 2019).

Las mujeres trans tienen unas necesidades biopsicosociales específicas que no son reconocidas desde el sistema de salud. Por ejemplo, quienes desean realizar procesos de tránsitos de género a través de terapia hormonal o cirugías afirmativas del género, requieren de un acompañamiento interdisciplinario de especialidades como endocrinología, cirugía estética afirmativa de género, psicología y trabajo social que permitan el acompañamiento emocional, afectivo, cognitivo, motivacional y social, no solo para los cambios, por ejemplo, los físicos, sino también para la instauración de estrategias de afrontamiento relacionadas con las diferentes situaciones sociales, intrapsicológicas y familiares relacionadas con la exposición estructural y sistemática a violencias que pueden generar estrés, ansiedad y depresión (Bristol, et al., 2018; Crowley et al., 2021; Domínguez et al., 2018; Ramos et al., 2018; Zapata et al., 2019; Ziegler et al., 2020). Estos aspectos ponen en evidencia la urgencia de mejorar la oportunidad, calidad y pertinencia del acceso a los servicios de salud con una atención integral y con enfoque de género (Domínguez et al., 2018; Hoyos-Hernández y Valderrama, 2020; Hoyos-Hernández, Valderrama Orbegozo et al., 2021; Martínez y Arredondo, 2021).

A dichas necesidades de salud, se suman la pobreza asociada a las inequidades sociales y las barreras para la participación social, el acceso a oportunidades laborales y educativas, y la frecuente exclusión de sus hogares. En un estudio con 668 mujeres transgénero de tres ciudades colombianas, Bogotá, Medellín y Cali, que viven en estratos 1, 2 y 3, se encontró que predomina como último grado alcanzado la secundaria, Bogotá (70.9 %), Medellín (74.7 %) y Cali (67.6 %). Respecto a la vinculación al sistema de salud, se encontró que no están afiliadas a ninguna entidad de seguridad social el 10.8 % en Bogotá, el 16.6 % en Medellín y el 17.3 % en Cali. Con relación al reporte sobre actividad laboral predomina la actividad independiente. En los últimos seis meses reportan relaciones sexuales penetrativas a cambio de dinero el 76.8 % en Bogotá, 68.4 % en Medellín y 62.2 % en Cali. La segunda fuente de trabajo relevante es la peluquería, 23.8 % en Bogotá, 19.8 % en Medellín y 18.2 % en Cali (Berbesi et al., 2019).

A nivel familiar, también hay estudios que reportan aspectos de exclusión de sus hogares por parte de sus familiares o la salida de ellos por aspectos relacionados con el estigma, la discriminación y la exposición a violencias (Grossman et al., 2019; Klein y Golub, 2016; Rossman et al., 2017). Esto genera un impacto negativo en la satisfacción de sus necesidades básicas como la alimentación y la vivienda, y las expone a otras situaciones violentas.

Algunas Organizaciones no Gubernamentales colombianas han liderado vigilancia y acciones con relación a la violencia en la comunidad LGBTIQ+, y destacan el incremento en acciones violentas contra las mujeres trans colombianas. En reportes del 2019 se señala que el 46 % de las mujeres trans fueron víctimas de violencia policial, el 37 % de homicidios y el 17 % de amenazas; para el 2020 se muestran cifras similares: 45 homicidios (21.95 %), 89 amenazas (43.41 %) y 71 (34.63 %) relacionadas con la violencia policial. Los departamentos donde se presenta el mayor número de víctimas son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca (Colombia Diversa, 2021). También se han identificado acciones violentas contra lideresas y mujeres trans defensoras de los derechos humanos en Colombia. En el período 2017-2019 recibieron amenazas y hostigamiento 26 mujeres trans, se registraron 5 homicidios y 3 casos de violencia policial (Colombia Diversa, 2019).

Además de las múltiples violencias presentadas, una dimensión de la vida de las mujeres trans que se ve afectada significativamente, es la posibilidad de construir sus proyectos de vida. Las mujeres trans en América Latina tienen una expectativa de vida de 35 años (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2015), tienen pocas posibilidades de vinculación laboral, se exponen a discriminación laboral por aspectos relacionados con la identidad y expresión de género, pueden encontrar en el trabajo sexual su actividad laboral principal (por ejemplo, en Bogotá se encontró que el 69.1 % lo realizan) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

Todos estos factores como la educación, la salud, la familia, el trabajo y las violencias hacen parte del desarrollo integral del ser humano y son transversales a su curso de vida, repercute en la salud y el bienestar de las mujeres trans. Estas situaciones que viven ellas evidencian la vulneración de los derechos humanos en los múltiples entornos, por lo que urge exponer aquí la evidencia disponible al respecto, a través de la compilación de las múltiples publicaciones revisadas que permitan visibilizar dicha realidad; por lo que este artículo pretende exponer los retos de las mujeres trans asociados a sus condiciones de vida2 a partir de una revisión bibliográfica en Colombia.

Los factores que determinan la exclusión o autoexclusión están relacionados con el estigma, la discriminación y la transfobia, probablemente porque las mujeres trans simbolizan una trasgresión a las normatividades hegemónicas cisgénero3 (Aguirre-Sánchez-Beato 2020; Vidal-Ortiz, 2014). Adicionalmente se identifica que en los contextos educativos no se incorporan procesos que de forma explícita abarquen temas relacionados con las diversidades de género y sexuales (Organización Panamericana de la Salud, 2013; Peña Buitrago et al., 2021).

MÉTODO

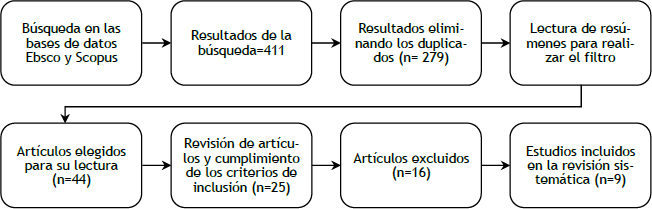

Esta investigación es una revisión sistemática de las condiciones de vida de las mujeres trans a partir de la revisión de artículos encontrados en las bases de datos Ebsco y Scopus publicados entre los años 2010 y 2020, con los descriptores en inglés, español y portugués: características/factores psicosociales, factores psicológicos, salud, educación, violencia, trabajo sexual/ prostitución/ sexo industrial/ sexo comercial, estigma/transfobia, ajuste emocional/psicológico, depresión, familia, trabajo, condiciones de salud, acceso a la salud, VIH/SIDA, todas combinadas con la palabra trans/transgénero y Colombia. Los descriptores se consideraron a partir de la búsqueda de antecedentes y el interés en investigar sobre las condiciones de vida de las mujeres trans, dados los reportes sobre el tema de investigación, e investigaciones previas de los autores de este artículo.

Entre los filtros establecidos para la búsqueda de la información se consideraron las publicaciones académicas, periódicas, con texto completo, y que estuvieran en los idiomas español, inglés o portugués. Entre los criterios de inclusión se tomaron en cuenta aquellos estudios empíricos, revisiones sistemáticas o meta-análisis realizados con población de mujeres trans y transgénero en Colombia. Los criterios de exclusión constituyeron investigaciones con la población LGBTIQ+ exponiendo resultados generales, y no específicos de acuerdo con el género de interés de estudio de la actual revisión.

Para el análisis de los resultados, se consideró una matriz de sistematización de las investigaciones, en donde se clasificó la información de acuerdo con el año y ciudad de publicación, así como el tipo de estudio, resultados y categorización de acuerdo con las condiciones de vida de las mujeres trans como lo es el trabajo, la salud, la educación, la familia, las violencias-seguridad ciudadana, el trabajo sexual, el estigma, estados emocionales y VIH/Sida.

RESULTADOS

De la búsqueda realizada, se encontraron 37 artículos publicados entre los años 2010 y 2020; se seleccionaron 25 que aportan al cumplimiento del objetivo de realizar una revisión sistemática de las condiciones de vida de las mujeres trans de Colombia, según lo presentado en el método. De estos, se eliminaron los que estaban repetidos en la búsqueda, quedando clasificados como resultados útiles un total de 9 investigaciones; las cuáles están relacionadas con las categorías de estudio, que abordan de forma específica los elementos de las condiciones de vida de las mujeres trans y no desde la generalidad conceptual como calidad de vida o bienestar.

Figura 1. Proceso de selección de artículos para revisión

Caracterización de los estudios

De acuerdo con la revisión de los artículos encontrados, se identifica el protagonismo de los estudios de corte cualitativo, todos realizados en la ciudad de Bogotá, en donde se localizaron la mayoría de los estudios (66,7 %). Cabe resaltar que las dos investigaciones en mujeres trans halladas específicamente en la ciudad de Cali fueron de tipo cuantitativo. La búsqueda dio como resultado un estudio realizado en 4 ciudades principales de Colombia como Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín (Tabla 1).

Título de estudio |

Tipo* |

Ciudad |

Dimensión de los factores psicosociales |

Reconfiguraciones de género y vulnerabilidad al VIH/SIDA en mujeres transgénero en Colombia (Estrada-Montoya y García, 2010). |

Cl |

Bogotá |

VIH/Sida, Trabajo, Violencias, Apoyo social |

Resultados: La vulnerabilidad de las mujeres transgénero en el contexto del VIH se asocia a una estructura de inequidad social y de género. En la búsqueda del cuerpo idealizado, se exponen a riesgos en prácticas de automedicación e intervenciones corporales. Adicionalmente, su percepción y posturas acerca del amor y la vida de pareja, y la ambivalencia en la incorporación de medidas de protección con sus parejas estables, incrementan el riesgo de infectarse con VIH. Otro aspecto relevante en las entrevistadas es la vulnerabilidad por ejercer el trabajo sexual en la calle, haber sufrido señalamientos, discriminación y violencia asociada a su condición. |

|||

Armed conflict, homonegativity and forced internal displacement: implications for HIV among Colombian gay, bisexual and transgender individuals (Zea et al., 2013). |

Cl |

Bogotá |

VIH/Sida, Violencias, Trabajo |

Resultados: El estudio evidencia que los problemas sociales como la guerra y el desplazamiento impactan de forma negativa en la salud de los participantes. Existen factores generados por la violencia del país que se convierten en factores de riesgo para contraer VIH como la migración, los bajos índices de realización de la prueba, el intercambio y la violencia sexual. Aspecto que es aún más preocupante cuando se considera que existen grupos armados que utilizan la “limpieza social” con aquellas personas que tienen VIH. Respecto a la pobreza, se reconoce que el desplazamiento los lleva a tener inseguridad alimentaria, así como carecer de un lugar en donde vivir. Situación que se agrava cuando su única alternativa pareciera ser el trabajo sexual, pues, a pesar de que tienen experiencia para ejercer labores de peluquería, la falta de diplomas que certifiquen la educación formal en el tema, no les permite vincularse a un trabajo formal en esta área. |

|||

Mobilities at Gunpoint: The Geographies of (Im)mobility of Transgender Sex Workers in Colombia (Ritterbusch, 2016). |

Cl |

Bogotá |

Trabajo Violencias |

Resultados: En un país como Colombia, se visibilizan problemas asociados al conflicto armado con desplazamiento forzado de mujeres trans entre los 8 y 18 años, las cuales ven en la calle, un refugio para sobrevivir a través del trabajo sexual. No obstante, cuando las situaciones de violencia se exacerban en las ciudades (incluso por abuso policial) las llevan a ser nómadas hasta encontrar un lugar en donde sean respetadas, promoviendo esto una inestabilidad en todos los aspectos de su vida. |

|||

Acceso a servicios de salud en mujeres transgénero de la ciudad de Cali, Colombia (Domínguez et al., 2018). |

Ct |

Cali |

Salud |

Resultados: Los hallazgos son coherentes con la estructura del sistema de salud colombiano que está diseñado para invertir en la atención de la enfermedad y no en la prevención, lo cual genera mayores riesgos de enfermar y morir en las mujeres transgénero que en la población general. En Colombia las mujeres trans no cuentan con acceso para atención específica en sus procesos de tránsito, tampoco reciben atención integral acorde a sus necesidades diferenciales, por lo tanto, recurren a alternativas por fuera del sistema que ponen en riesgo su salud y su vida. |

|||

Prácticas de autocuidado y apoyo en mujeres transgénero residentes en Bogotá, durante sus procesos de tránsito de género (Lozano-Beltran, 2018). |

Cl |

Bogotá |

Salud Violencias |

Resultados: La hormonización genera cambios corporales importantes en la adecuación a una fisonomía femenina. El consumo de hormonas se realiza indiscriminadamente sin orientación o acompañamiento profesional. Se evidencia poca o nula información sobre tratamiento hormonal en procesos de transformación, ausencia de personal con entrenamiento y de rutas de atención. La atención en salud es percibida como un servicio fragmentado y discriminatorio. Las barreras de acceso, y la falta de servicios de salud incluyente y eficiente generan que las mujeres trans tengan que asumir por su propia cuenta sus procesos de transformación corporal. La familia no hace parte del acompañamiento, tienen el apoyo de pares en el proceso de tránsitos de género. También se evidencia la exposición a violencia de género, incluso perpetuada por su familia. |

|||

Examinando un marco sindémico para el VIH y el riesgo de infecciones de transmisión sexual en Cali, Colombia (Mueses et al., 2020). |

Ct |

Cali |

VIH/Sida |

Resultados: Se encontró que las mujeres trans consumen varios tipos de drogas, incluyendo el alcohol; así como también se evidenció que las mujeres tenían relaciones sexuales forzadas y que habían iniciado tempranamente su vida sexual. De forma específica el uso de multidrogas, se relaciona con tener diagnóstico de VIH. |

|||

How to adapt sexual and reproductive health services to the needs and circumstances of trans people — a qualitative study in Colombia (Calderón et al., 2020) |

Cl |

Barranqui-lla, Cali, Bogotá y Medellín |

Salud |

Resultados: El acceso a los servicios de salud en las y los participantes, se ve obstaculizado por los costos en la atención, la falta de aseguramiento, el estigma, la discriminación, la insatisfacción en la relación con el personal de salud, la falta de conocimientos sobre identidad de género, experiencias anteriores de violencia con los profesionales de salud. Entre las necesidades en salud sexual y reproductiva, se menciona el apoyo en procesos de transición en servicios de endocrinología, atención médica y cirugías de reafirmación de sexo. También se requiere atención por casos de violencia basada en género, por procedimientos médicos, y por salud mental. |

|||

Educación, trabajo y salud: realidades de mujeres transgénero residentes en Bogotá, Colombia (Lozano-Beltrán, 2020) |

Cl |

Bogotá |

Educación, trabajo y salud |

Resultados: Se encontró en este estudio que las mujeres trans no tienen acceso a condiciones de trabajo dignas y decentes, que le permita tener acceso a seguridad social, a un ingreso económico que conlleven a tener oportunidades educativas. |

|||

Representaciones sociales de las relaciones sexuales y sífilis en población transgénero (Puerto-Lozano et al., 2020). |

Cl |

Bogotá |

Salud |

Resultados: Las representaciones sociales sobre las relaciones sexuales están centradas en el plano laboral como una forma de obtener recursos; también, se asumen como una forma de placer y amor. Las participantes reconocen la importancia del autocuidado en las relaciones sexuales por experiencias previas de ITS propias o de pares. |

|||

Tabla 1. Descripción de estudios de los factores psicosociales de las mujeres trans de Colombia

Temas de estudio de las condiciones de vida

En la presente investigación, se encontraron estudios que abordaban la salud desde el acceso, resaltando la importancia de los recursos económicos y necesidades en la atención de las mujeres trans con respecto a su proceso de tránsito y la prevención de enfermedades como la sífilis y el VIH/Sida (Calderón, et al., 2020; Domínguez et al., 2018; Lozano-Beltrán, 2018; Puerto-Lozano et al., 2020). Específicamente, este último tema, se aborda desde los factores de riesgo y asociados con un diagnóstico de VIH (Mueses et al., 2020), comportamientos saludables en sexualidad como es la educación, la consciencia sobre el uso del preservativo y la realización de la prueba del VIH (Estrada-Montoya y García, 2010; Zea et al., 2013). También se mencionan, entre el componente de salud, el proceso de hormonización y el consumo de sustancias psicoactivas (Lozano-Beltrán, 2018).

Entre las dimensiones de los factores psicosociales encontrados, se cuentan aquellas publicaciones que mencionan la actividad laboral a la que se dedican las mujeres trans, siendo esta, de forma particular, el trabajo sexual, la peluquería o la ejecución de ambas (Estrada-Montoya y García, 2010; Puerto-Lozano et al., 2020; Ritterbusch, 2016). Los estudios en este tema, en general, abordan las necesidades de las mujeres trans de tener un empleo digno que permita el acceso a la seguridad social, entre otros beneficios (Lozano-Beltrán, 2020), puesto que dichas labores son las que generan los recursos económicos para atender sus necesidades básicas y los gastos que conlleva sus procesos de tránsitos corporales de género haciendo uso de las hormonas, cirugías estéticas, entre otros tratamientos no certificados médicamente.

Las experiencias de violencias son otro factor central en las vidas de las mujeres, las cuales se encuentran asociadas a sus identidades y expresiones de género trans en Colombia. Los estudios reportan la exposición a violencias en algún momento de sus vidas, bien sea desde lo social, siendo sometidas a diferentes grupos armados y en ocasiones migrando por el temor a la llamada limpieza social, a causa de su identidad de género y por tener VIH; sin embargo, la violencia de género también es ejercida por sus familias, por la no aceptación de su identidad de género (Estrada-Montoya y García, 2010; Ritterbusch, 2016; Zea et al., 2013). Esto último, está asociado también a la falta de apoyo social, aspecto encontrado en los diferentes estudios, pues la exclusión de su grupo familiar los ha llevado a construir lazos familiares con las personas que los rodean como sus pares, parejas y amigos homosexuales (Estrada-Montoya y García, 2010; Lozano-Beltran, 2018).

En la revisión realizada, no se encontraron investigaciones específicas de la dimensión educativa de las mujeres trans de Colombia; no obstante, Lozano-Beltran (2020) lo incluye como una de sus variables de estudio, en donde se identifica que, desde la niñez, las mujeres trans se ven expuestas a situaciones de discriminación, violencia y acoso escolar tanto por sus compañeros como por el cuerpo de docentes, debido a su aparente orientación sexual (asumiéndola como homosexual). Existen también otras dificultades en el acceso a la educación superior por parte de las mujeres trans que no tienen libreta militar.

Todo lo anterior evidencia las diferentes situaciones a nivel educativo, social, familiar, laboral y de salud, que viven las mujeres trans en Colombia.

DISCUSIÓN

Esta revisión tuvo como objetivo, identificar la literatura publicada en los últimos diez años respecto a las condiciones de vida de mujeres trans en Colombia. La comunidad trans a lo largo del tiempo ha tenido que enfrentar situaciones complejas de estigma, discriminación y violencias por trasgredir las normatividades sobre el género construidas hegemónicamente, a partir de un sistema patriarcal y sexista, y por visibilizar formas singulares de vivir y expresar sus identidades. En los últimos años este contexto amenazante ha tenido cambios importantes generados por el liderazgo, la militancia y acciones de esta comunidad en la búsqueda de la garantía, el reconocimiento y la protección de sus derechos.

Las vivencias de las mujeres trans han sido históricamente invisibilizadas y han estado marcadas por la patologización, medicalización y perspectivas centradas en el riesgo, por ejemplo, en el VIH, la adquisición y trasmisión de enfermedades de transmisión sexual, el consumo de SPA, así como en las múltiples violencias a las que se exponen por todas las representaciones sociales respecto a las identidades de género no hegemónicas. En este contexto surge el interés por abordar aspectos relacionados con las condiciones de vida de las mujeres trans. A partir de ello, se encontró que, en el contexto del VIH/SIDA, hubo especial atención e interés en indagar sobre factores de riesgo, percepción del riesgo a ITS/VIH/SIDA, el uso del preservativo en sus prácticas sexuales, lo que genera y perpetúa el estigma, al percibirlas como foco de transmisión del virus, en estudios de carácter cuantitativo y con énfasis en Salud Pública (Cuenta de Alto Costo, 2020).

De forma más reciente se encuentra un especial interés en abordar los aspectos psicosociales que están implicados en sus experiencias de vida transfemeninas, los procesos de tránsito, los factores de riesgo, las dinámicas familiares asociadas al tránsito y las vivencias y prácticas de su vida sexual. Esta forma de aproximación investigativa ha permitido lograr una visión más amplia y apreciativa de las intersubjetividades presentes en las mujeres trans. No obstante, el enfoque de riesgo sigue presente y es necesario deconstruir dichos abordajes que siguen sosteniendo las estructuras inequitativas para las comunidades trans.

Son insuficientes las publicaciones científicas relacionadas con las condiciones de vida de las mujeres trans en el contexto colombiano. Esto puede deberse a que Colombia es un país conservador, con una marcada influencia de los modelos hegemónicos asociados al género, que construyen y legitiman perspectivas patriarcales, binarias y cisnormativas. En dicho país predominan creencias basadas en las normas tradicionalistas culturalmente establecidas, en donde se asume, se normaliza y legitima la correspondencia entre el género, el sexo asignado al nacer y la orientación sexual. Por tanto, se espera que las vivencias de las personas se clasifiquen como heterosexuales y cisgénero y se mantengan fijas durante toda la vida, anulando la diversidad, el dinamismo humano y el reconocimiento de otras identidades, como, por ejemplo, las trans (Bauer et al., 2009; Radi et al., 2022). Ello genera barreras y resistencias para el reconocimiento, la discusión y compromiso en temas relacionados con aspectos de las diversidades de género en los diferentes escenarios políticos, educativos, sociales, familiares, educativos y en salud.

La investigación sobre las condiciones de vida de las mujeres trans es todavía incipiente en Colombia. Más allá de los estudios epidemiológicos que se han realizado con la intencionalidad de caracterizar la población a través de identificar prevalencias, tendencias y carencias de la población trans, los nueve estudios que se presentan en los resultados de esta revisión muestran intereses e intencionalidad de avanzar en el conocimiento de otros contextos como lo es la salud, el trabajo y las violencias desde un abordaje cualitativo que se centra en las vivencias y experiencias de las mujeres trans. Esto permite ampliar las categorías, abordajes y miradas para comprender sus realidades, necesidades, motivaciones y desafíos para disfrutar como sujetas de derechos y sociales.

Aun cuando es impreciso en los artículos revisados, las aproximaciones teóricas de los estudios evidencian un enfoque desde la salud pública desde los determinantes de la salud, orientando las problemáticas de investigación de las condiciones de vida de las mujeres trans, hacia el autocuidado, los factores de riesgo y el acceso a los servicios de salud. Dichos abordajes sugieren la perspectiva del Modelo de Ambiente Salud de Marc Blum (1974) en donde —a través de la interacción y modificación del componente biológico, el medio ambiente, los servicios de salud y el comportamiento individual y social— las mujeres trans se adaptan para tener buenas condiciones de salud, aun cuando el acceso a los servicios de salud no corresponde con sus necesidades, y al no percibir riesgos en la ejecución de procedimientos estéticos sin acompañamiento médico, situación que viven en pro de afirmar su identidad de género.

En este mismo sentido, cabe resaltar que, desde la perspectiva de la epidemiología social en la que se podrían insertar algunos de los estudios revisados, es factible mencionar el trabajo como un eje transversal a la vida de las mujeres trans, que determina los aspectos económicos, educativos, de alimentación, vivienda y de salud, principalmente, siendo estas dimensiones en interacción, las que influencian el bienestar de las mujeres trans; en esta medida, es menester analizar las co-responsabilidades que se tienen a nivel individual, social, familiar, político y educativo en la vulneración de los derechos de las mujeres trans en Colombia que las invisibiliza y ubica en la marginación social.

La investigación es un escenario ético-político que contribuye a la generación de conocimiento sensible y pertinente para la transformación social, el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar de las personas. Desde ese lugar y en perspectiva de género, no solo se requieren más estudios per se, sino que es necesario que desde la génesis de estos procesos se promuevan y mantengan construcciones colaborativas que tejen puentes entre las diferentes comunidades, por ejemplo, la académica, las organizaciones no gubernamentales, la población civil y activistas.

El investigar con y para las comunidades trans requiere superar perspectivas hegemónicas del conocimiento científico, que reconocen o resaltan las voces de ciertos expertos, que usualmente son personas que no hacen parte de las comunidades. Por tanto, esas construcciones dialógicas y colaborativas permiten que se genere conocimiento pertinente para el reconocimiento y la transformación social, asimismo, este es supremamente necesario para la formación disciplinar que se caracterice por abordajes transformativos y con perspectiva de géneros.

Los seis estudios que se realizaron en Bogotá muestran cómo, desde hace algunos años, se ha dinamizado el trabajo con la comunidad LGBTIQ+ a partir de iniciativas de la Alcaldía Mayor de esta ciudad, el liderazgo de las ONG y la gestión en las mesas de trabajo que direccionan acciones que son apoyadas por instancias gubernamentales. Sin embargo, es importante señalar el centralismo de estas acciones que se originan en la capital del país, y pocas veces se hacen extensivas a otras regiones de Colombia y poco a los territorios rurales, quienes también presentan necesidades importantes y complejas de reconocer. De esta forma, se destaca cómo todos los estudios han sido realizados en los centros urbanos de Colombia, y no hay estudios en ciudades intermedias o en población trans rural; y, teniendo en cuenta las realidades políticas, sociales y culturales de cada región, sería muy interesante conocer las experiencias y realidades de las mujeres trans de estas locaciones, en el marco de la territorialidad que plantea el Modelo Integral de Atención en Salud [MIAS] (Resolución 429 de 2016).

Con relación a las necesidades en salud de las mujeres trans, Claudia Domínguez et al. (2018) plantean que los hallazgos de su estudio son coherentes con la estructura del sistema de salud colombiano que está diseñado para invertir recursos en la atención de la enfermedad y no en la prevención, siendo incoherente con la Política de Atención Integral en Salud [PAIS], cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de salud (Resolución 429 de 2016). Estas condiciones se ven afectadas por las dificultades para recibir la atención con enfoque diferencial y genera en las mujeres trans mayores probabilidades de enfermar y morir en comparación con la población no trans.

Lo anterior cobra relevancia al reconocer que, aunque el porcentaje de no afiliación al sistema de salud es relativamente bajo para las ciudades principales de Colombia (Berbesi, 2019), los estudios en Cali y en otras ciudades del país reiteran que los servicios de salud siguen siendo insuficientes para la atención integral de la población trans (Calderón, et al., 2020; Domínguez et al., 2018; Estrada-Montoya y García, 2010; Hoyos-Hernández y Valderrama, 2020; Hoyos-Hernández, Valderrama Orbegozo et al., 2021; Lozano-Beltrán, 2018; Peña et al., 2021). Se recomienda la formación de los profesionales de la salud con enfoque de género y específica para atender las particularidades de la población trans, lo que podría contribuir a un mayor acceso a los servicios a estas mujeres (Hana et al., 2021).

Los resultados de la revisión sugieren la relevancia de ampliar el abordaje de las condiciones de vida de las mujeres trans, en especial aspectos que han sido ampliamente investigados en otros países y que son comunes a la realidad colombiana, por ejemplo, aspectos relacionados con el trabajo sexual en lugares diferentes a los centros urbanos, la relación entre el trabajo sexual y el consumo de sustancias psicoactivas, sus proyectos de vida y la salud mental, todo esto, requiere ser incluido en los MIAS, donde, a través de políticas, programas y proyectos, se pueda abordar las necesidades en materia de salud de las mujeres trans en Colombia, a través de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) para promover el desarrollo y bienestar de los individuos en los contextos (Resolución 429 de 2016).

En concordancia con lo anterior, es importante resaltar que el ejercicio del trabajo sexual, en la mayoría de los casos, se convierte en la única opción que tienen las mujeres trans para acceder a un oficio que les permita captar ingresos para su sobrevivencia. Este trabajo se realiza en las calles, parques y algunas zonas en cada ciudad que son reconocidas como zonas de contactos. Dicho trabajo implica diversos riesgos, por ejemplo, la exposición a ITS y el VIH, a la violencia ejercida contra ellas en los sitios de trabajo, la asociación con alto consumo de sustancias psicoactivas, condiciones de trabajo no dignas ni decentes (Evens et al., 2019; Galvan et al., 2021; Miller et al., 2020) y la explotación sexual. Para algunas mujeres trans este escenario puede ser propicio para afirmar su identidad de género, al percibir que son deseables y valoradas como mujeres (Hoyos-Hernández et al., Valderrama Orbegozo et al., 2021). Dicha situación, condiciones y riesgos del trabajo sexual en mujeres trans es similar en los países de América Latina (Vidal-Ortiz, 2014; Chazarreta, 2016).

Las violencias hacia las mujeres trans también se ejercen como riesgo colectivo, en las zonas de trabajo sexual, usualmente, por la comunidad y las autoridades. Ellas son señaladas como transgresoras al ejercer el trabajo en sitios públicos; también por los posibles clientes en establecimientos de diversión y de contacto. Estos aspectos convierten al trabajo como un factor de riesgo para la vida de las mujeres trans, pues a pesar que cumple en algunas ocasiones su objetivo de satisfacer las necesidades básicas, se aleja de ser un trabajo seguro, que dignifique a la persona, con un ingreso justo, con garantías de los derechos laborales fundamentales como la afiliación a seguridad social, entre otros aspectos que va en contraposición de la Política de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Levaggi, 2004) y que les permita tener mejores condiciones de vida, aún más, cuando hay situaciones inesperadas como aquellas de orden público, sociales o de salud como la pandemia por la COVID-19, que limita su situación laboral, en donde, además de todas las problemáticas que viven cotidianamente, se le suma una más y es el no poder salir a las calles a trabajar, lo que las sitúa en un escenario de exclusión social (Dos Santos et al., 2020; Hoyos-Hernández, Concha Valderrama et al., 2021) en medio de un confinamiento por una pandemia que no solo las expone a una situación de salud, sino económicas, donde las políticas son insuficientes para cubrir las necesidades de esta población que tiene condiciones de vida precarias.

En este mismo sentido, la ausencia de inclusión de las mujeres trans en la política mundial de trabajo decente, aunado con las diferentes problemáticas sociales, como por ejemplo, el conflicto armado, identificado en los resultados de este estudio (Zea et al., 2013; Ritterbusch, 2016), las lleva a escoger principalmente entre dos oficios llamados transexualizados: trabajo sexual y peluquería, quizá por ser “espacios donde convergen la construcción de la identidad de género, la inserción laboral y la construcción de la ocupación” (Posso y La Furcia, 2016. p. 187), en donde dichas actividades no necesariamente están permeadas por los gustos ni las habilidades personales, sino por dinámicas sociales, contextuales y culturales que están en el inconsciente colectivo y permiten que éstas sean replicadas a través de las generaciones.

Los estudios encontrados dan cuenta de la existencia de dificultades en el acceso a la educación superior por parte de las mujeres trans debido a que no cuentan con libreta militar. En Colombia, desde 1886, es obligatorio para los hombres prestar el servicio militar. Esta es una barrera que va en contra de los ordenamientos jurídicos del país en los cuales no se les puede exigir a las mujeres trans la libreta militar. La Corte Constitucional reconoce a las mujeres trans, como mujeres y, por tanto, están exentas de prestar el servicio (T 009 de 2015, T 476 de 2014, C-330 de 2015).

CONCLUSIONES

Con la revisión de los artículos, se concluye que las violencias en las mujeres trans son transversales a todos los aspectos de su vida, pues desde edades tempranas hay exposición a diferentes formas de acoso y abuso por su identidad y expresión de género. Esto puede generar consecuencias para su salud y bienestar y llevar a problemas, tales como la depresión, el estrés, la ansiedad, los trastornos de sueño, la auto-discriminación, las ideaciones e intentos de suicido (Aisner et al., 2020; Austin y Craig, 2015; Chen et al., 2019; Fontanari et al., 2019; Wolford-Clevenger et al., 2018; Yang et al., 2016). Estos aspectos se hacen extensivos a su vida laboral y dan cuenta de la discriminación y el estigma hacia esta comunidad y las barreras para acceder a un trabajo decente. Ello interfiere en el disfrute de sus derechos laborales fundamentales, lo que puede limitar también el acceso a los servicios de salud y, de forma particular en este contexto, las violencias se ve reflejada en las barreras para la vinculación al sistema de salud, la no atención oportuna, la falta de programas de atención en salud con enfoque diferencial, los pocos conocimientos de los profesionales de la salud sobre las necesidades específicas de las mujeres trans, así como barreras para una atención humanizada e integral.

Se reitera la necesidad de implementar políticas integrales para la población trans y no sectorizadas, pues esto hace que la inclusión se vea reflejada más en unos sectores que en otros, cuando como nación debería trabajar mancomunadamente para disminuir los niveles de violencia, pues de los 619 feminicidios en el año 2020, 17 fueron en mujeres trans, cifra que resulta preocupante, dado que se evidencia un subregistro, ya que los casos de transfeminicidios son los más altos de esta comunidad (Observatorio Colombiano de Feminicidios, 2022), por lo que se hace necesaria la implementación de las RIAS enfocadas en la protección de la salud, a través de la Ruta de grupos de riesgo (Resolución 429 de 2016).

Entre los retos para el abordaje de las identidades trans en Colombia y América Latina, está, primero, el reconocer la limitada información en el tema, segundo, la inclusión de las mujeres trans bajo el espectro de los estudios de comunidades LGBTIQ+ que genera una invisibilidad de sus condiciones de vida y sus necesidades particulares. Es frecuente que los estudios no desglosen sus resultados de forma discriminada por género y, por tanto, es muy limitada la información sobre las experiencias de vida de mujeres trans desde los contextos en salud, familiares, educativos y laborales. Esto es un reto para la academia y la sociedad en general, pues mientras se continúe viendo a la población LGTBIQ+ como grupos heterogéneos, son mayores las dificultades para sus abordajes según sus necesidades particulares.

De esta forma, el no haber encontrado de forma específica estudios en Colombia que hagan referencia a la educación en las mujeres trans, reitera no sólo una necesidad de abordar este contexto, sino que posiblemente evidencia las limitaciones para incorporar estas identidades de género desde los diferentes espacios de educación formal y no formal, reconociéndose quizá como un sistema educativo transfóbico en donde se han generado barreras para el ingreso, e incluso expulsiones a causa de las orientaciones y/o identidades de género no hegemónicas (Carvajal, 2018). Entre otros factores, se evidencia la deserción estudiantil y el bajo rendimiento escolar (Rivera-Osorio y Arias-Gómez, 2020), lo que, a su vez, impacta en otros entornos en los que interactúan las mujeres trans, pues se ha descrito el bajo nivel educativo como un indicador de transfobia, pero, también, que cuando las personas interactúan y conocen sobre las personas trans, disminuyen dichas actitudes, lo que refuerza la importancia de tener instituciones educativas capacitadas para tener estudiantes con diversidades de género (Aguirre-Sánchez-Beato, 2020).

Finalmente, esta revisión pretende realizar un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se involucren activamente en la generación, implementación, vigilancia y control de políticas con un enfoque afirmativo de la diversidad, en donde se permita desde las instituciones educativas y de la salud, los contextos laborales, familiares y comunitarios, la formulación de programas basados en la equidad de género y la garantía de los derechos humanos de las mujeres trans, entre otras comunidades diversas respecto al género, la identidad sexual, étnico-racial y funcional.

REFERENCIAS

Aguirre-Sánchez-Beato, Sara (2018). Trans Terminology and Definitions in Research on Transphobia: A conceptual review. Quaderns de Psicologia, 20(3), 295-305. https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1453

Aguirre-Sánchez-Beato, Sara (2020). Explaining transphobia and discrimination against trans people: a review of theoretical approaches. Psicologia & Sociedade, 32. https://doi.org/10.1590/1807-0310/2020v32190274

Aisner, Adam Joseph; Zappas, Michelle & Marks, Adrienne (2020). Primary care for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer/questioning (LGBTQ) patients. The Journal for Nurse Practitioners: JNP, 16(4), 281-285. https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2019.12.011

Alcaldía Mayor de Bogotá (2015). Medición de la línea de base de la política pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBT. http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/medicion_linea_de_base_de_la_politica_publica_lgbt_0.pdf

Anderssen, Norman; Sivertsen, Borge; Lønning, Karie Jussie & Malterud, Kirsti (2020). Life satisfaction and mental health among transgender students in Norway. BMC Public Health, 20, 138. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8228-5

Arce, Diana; Hoyos-Hernández, Paula Andrea & Ramos, Axel (2022). Relatos de vida laborales sobre la atención en salud a mujeres trans en Colombia. Revista Pensamiento Psicológico, 20(1), 2665-3281. https://doi.org/10.11144/Javerianacali.PPSI20.samt

Arias, lan (2020). Trans-tornando las memorias posibles del género. Juegos y choques con el sistema sexo/género. Revista Colombiana de Antropología, 56(1), 45-84. https://doi.org/10.22380/2539472x.855

Austin, Ashley & Craig, Shelley (2015). Transgender affirmative cognitive behavioral therapy: Clinical considerations and applications. Professional Psychology: Research and Practice, 46(1), 21-29. https://doi.org/10.1037/a0038642

Bauer, Greta R; Hammond, Rebecca; Travers, Robb; Kaay, Mathias; Hohenadel, Karin & Boyce, Michelle (2009). “I don’t think this is theoretical; this is our lives”: how erasure impacts health care for transgender people. The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care: JANAC, 20(5), 348-361. https://doi.org/10.1016/j.jana.2009.07.004

Berbesi, Dedsy Yajaira; Segura, Angela Maria; Martínez, Amanda Patricia; Molina, Alejandra; Ramos, Sara & Bedoya, Sebastián (2019). Vulnerabilidad al VIH y prevalencia de VIH en mujeres transgénero en tres ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín y Santiago de Cali, Universidad CES. Editorial CES. http://editorial.ces.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/VulnerabilidadVIH_baja.pdf

Blum, Marc. (1974). Failing Company Discriminant Analysis. Journal of Accounting Research, 12(1), 1-25. https://doi.org/10.2307/2490525

Bravo Barja, Rosa (2000). Condiciones de vida y desigualdad social: una propuesta para la selección de indicadores. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/31595

Bristol, Sarah; Kostelec, Teresa & Mcdonald, Ryan (2018). Improving emergency health care owrker´s knowledge, competency, and attitudes toward lesbian, gay, bisexual, and trasgender patients through interdisciplinary cultural competency training. Journal of Emergency Nursing, 44, 632-639. https://doi.org/10.1016/j.jen.2018.03.013

Calderón-Jaramillo, Mariana; Mendoza, Ángel; Acevedo, Natalia; Forero-Martínez, Luz Janeth; Sánchez, Sandra Marcela & Rivillas-García, Juan Carlos (2020). How to adapt sexual and reproductive health services to the needs and circumstances of trans people— a qualitative study in Colombia. International Journal for Equity in Health, 19, 1-8. https://doi.org/10.1186/s12939-020-01250-z

Carvajal, Álvaro (2018). Transexualidad y transfobia en el sistema educativo. Humanidades, 8(1), 163-193. https://doi.org/10.15517/h.v8i1.31467

Chazarreta, Irma E (2016). Prostitución y Salud: experiencias invisibilizadas de mujeres trans en Argentina. Revista Reflexiones, 95(1), 157-167. https://doi.org/10.15517/rr.v95i1.27660

Chen, Runsen; Zhu, Xuequan; Wright, Lucy; Dresher, Jack; Gao, Yue; Wu, Lijuan; Ying, Xin; Qi, Ji; Chen, Chen; Xi, Yingjun; Ji, Lanxin; Zhao, Hiichun; Ou, Jianjun & Broome, Matthew R. (2019). Suicidal ideation and attempted suicide amongst Chinese transgender persons: National population study. Journal of Affective Disorders, 245, 1126-1134. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.12.011

Colombia Diversa (2019). Más que cifras. Informe de derechos humanos de personas LGBT en Colombia 2019. https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/03/Mas-Que-Cifras-2019.pdf

Colombia Diversa (2021). Nada que celebrar. Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Colombia 2020. https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/06/Nada_que_celebrar_cifras-asesinatos_personas_-LGBT_2020.pdf

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015). En el Día Internacional de la Memoria Trans, CIDH urge a los Estados a aumentar la expectativa de vida de las personas trans en América. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/137.asp

Crowley, Des; Cullen, Walter & Van Hout, Marie C (2021). Transgender health care in primary care. British Journal of General Practice, 71(709), 377-378. https://doi.org/10.3399/bjgp21X716753

Cuenta de Alto Costo (2020). VIH Sida en Colombia, retos y apuestas en salud. https://cuentadealtocosto.org/vih/vih-sida-en-colombia-retos-y-apuestas-en-salud/#:~:text=En%20Colombia%2C%20los%20casos%20reportados,36%25%20por%20cada%20100.000%20habitantes.

Domínguez, Claudia M.; Ramírez, Sandra V. & Arrivillaga, Marcela (2018). Acceso a servicios de salud en mujeres transgénero de la ciudad de Cali, Colombia. MedUNAB, 20(3), 296-309. https://doi.org/10.29375/01237047.2404

Dos Santos, Manoel A.; De Oliveira, Wanderlei A. & De Oliveira-Cardoso, Érika A. (2020). Inconfidências de abril: impacto do isolamento social na comunidade trans em tempos de pandemia de Covid-19. Psicologia & Sociedade, 32. https://doi.org/10.1590/1807-0310/2020v32240339.

Estrada-Montoya, John H & García-Becerra, Andrea (2010). Reconfiguraciones de género y vulnerabilidad al VIH/Sida en mujeres transgénero en Colombia. Gerencia y políticas de salud, 9(18). https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgsp9-18.rgvv

Evens, Emily; Lanham, Michele; Santi, Karin; Cooke, Juana; Ridgeway, Kathleen; Morales, Giuliana; Parker, Caleb; Brennan, Claire; De Bruin, Marjan; Chladni Desrosiers, Pavel; Díaz, Xenia; Drago, Marta; McLean, Roger; Mendizábal, Modesto; Davis, Dirk; Hershow, Rebecca B & Dayton, Robyn (2019). Experiences of gender-based violence among female sex workers, men who have sex with men, and transgender women in Latin America and the Caribbean: a qualitative study to inform HIV programming. BMC Int Health Hum Rights, 19(9), 1-14. https://doi.org/10.1186/s12914-019-0187-5

Fontanari, Anna M.; Pase, Paola F.; Churchill, Siobhan; Borba, Bianca M.; Schwarz, Karine; Schneider, Maiko A.; Costa, Angelo B. & Rodrigues, Maria I. (2019). Dealing with gender-related and general stress: Substance use among Brazilian transgender youth. Addictive behaviors reports, 9(100166). https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100166

Galvan, Frank H.; Chen, Ying-Tung; Contreras, Robert & O’Connell, Brendan (2021). Violence Inflicted on Latina Transgender Women Living with HIV: Rates and Associated Factors by Perpetrator Type. AIDS and Behavior, 25(Suppl 1), 116-126. https://doi.org/10.1007/s10461-019-02751-x

Grossman, Arnold H.; Park, Jung Y.; Frank, John A. & Russell, Stephen T. (2019). Parental responses to transgender and gender nonconforming youth: Associations with parent support, parental abuse, and youths’ psychological adjustment. Journal of Homosexuality, 68(8), 1260-1277. https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1696103

Hana, Tommy; Butler, Kat; Young, L. Trevor; Zamora, Gerardo & Hong Lam, June S. (2021). Transgender health in medical education. Bulletin World Health OrganIzation, 99(4), 296-303. https://doi.org/10.2471/BLT.19.249086

Hoyos-Hernández, Paula A. & Valderrama, Laura J. (2020). Necesidades en la atención en salud desde la perspectiva de las mujeres trans. En Carlos Andrés Tovar & Maria Teresa Varela (Eds.), Ciclos de vida y vulnerabilidad social en el Valle del Cauca, Cali (pp. 213-249). Sello editorial Javeriano.

Hoyos-Hernández, Paula; Valderrama Orbegozo, Laura J.; Correa Sánchez, Diego; Peláez, Maria del Socorro; Arce-Leonel, Diana E.; Concha Valderrama, Vanessa; Duarte Alarcón, Carolina; Soto Díaz, Luz A.; Lozada-Páez, Mónica; Galvis Alvarez, Juliana; Montaño, Pamela & Gil, Maria N (2021). TranSER: experiencias de vida de mujeres en tránsitos de género en Colombia. Sello Editorial Javeriano.

Hoyos-Hernández A.; Concha Valderrama, Vanessa; Valderrama Orbegozo, Laura J.; Díaz Mutis, Juan D. & Tovar Cuevas, José R. (2021). Adherencia a las conductas preventivas de la COVID-19 en mujeres trans colombianas. Revista Latinoamericana de Psicología, 53, 190-199. https://doi.org/10.14349/rlp.2021.v53.21

Klein, Augustus & Golub, Sarit A. (2016). Family rejection as a predictor of suicide attempts and substance misuse among transgender and gender nonconforming adults. LGBT Health, 3(3), 193-199. https://doi.org/10.1089/lgbt.2015.0111

Lasso Baez, Roberto A (2014). Transexualidad y servicios de salud utilizados para transitar por los sexos-géneros. Revista CES Psicología, 7(2),108-125. https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2881

Levaggi, Virgilio (2004, agosto, 9). ¿Qué es el trabajo decente? Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm

Lozano-Beltrán, Jenny A. (2018). Prácticas de autocuidado y apoyo en mujeres transgénero residentes en Bogotá, durante sus procesos de tránsito de género. Revista Latinoamericana de Estudios en Familia, 10(1), 99-119. https://doi.org/10.17151/rlef.2018.10.1.6

Lozano-Beltrán, Jenny A. (2020). Educación, trabajo y salud: realidades de mujeres transgénero residentes en Bogotá, Colombia. Saúde e Sociedade, 29(4). https://doi.org/10.1590/S0104-12902020190639

Martínez, Liliane & Arredondo, Abel A. (2021). Barreras de acceso a los servicios de salud para mujeres transgénero. Horizonte Sanitario, 20(1), 11-22. https://doi.org/10.19136/hs.a20n1.3654

Mejía, Alfredo y Benavidez, Luisa F. (2008). Barreras de acceso a servicios de salud de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero de Bogotá D.C. http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/barreras_acceso_servicios_salud_personas_lgbt_2008.pdf

Miller, William M.; Miller, William C.; Barrington, Clare; Weir, Sharon S.; Chen, Sanny Y.; Emch, Michael E.; Pettifor, Audrey E. & Paz-Bailey, Gabriela (2020). Sex work, discrimination, drug use and violence: a pattern for HIV risk among transgender sex workers compared to MSM sex workers and other MSM in Guatemala. Global Public Health, 15(2), 262-274. https://doi.org/10.1080/17441692.2019.1671984

Montoya-Bermúdez, Diego & Hoyos-Hernández, Paula A. (2022). Valientas transmedia, Estrategia de comunicación con mujeres trans. Sello Editorial Javeriano.

Mueses-Marín, Héctor F.; Alvarado-Llano, Beatriz E.; Tello-Bolívar, Inés C.; Martínez-Cajas, Jorge L. & Galindo-Quintero, Jaime (2020). Examining a syndemic framework for HIV and Sexually Transmitted Infections Risk in Cali, Colombia. Hacia la Promoción de la Salud, 25(2), 140-153 https://doi.org/10.17151/hpsal.2020.25.2.14

Observatorio Colombiano de Feminicidios (2022). Reporte Dinámico Feminicidios en Colombia Año 2021. https://observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/reportes

Organización Panamericana de la Salud (2013). Por la salud de las mujeres trans. Elementos para el desarrollo de la atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe. https://www.paho.org/arg/images/gallery/Blueprint%20Trans%20Espa%C3%83%C2%B1ol.pdf

Peña Buitrago, Isabella; Cubides Madroñero, Luisa M.; Hoyos Chalarca, Leidy L. & Hoyos Hernández, Paula A. (2021). Actitudes y Disposición de Estudiantes de la Salud y Ciencias Sociales en la Atención Clínica a Personas Trans. Revista Caribeña De Psicología, 5(1), e5963. https://doi.org/10.37226/rcp.v5i1.5963

Picchio, Antonella (2009). Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas públicas. Revista De Economía Crítica, 1(7), 27-54. https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/407

Posso, Jeanny L. & Furcia, Ange L. (2016). El fantasma de la puta-peluquera: Género, trabajo y estilistas trans en Cali y San Andrés Isla, Colombia. Sexualidad, Salud y Sociedad, 24, 172-214. https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.24.08.a

Profamilia & Estado del Reino de los Países Bajos (2019). ¿Cómo adaptar los servicios de salud sexual y reproductiva a las necesidades y circunstancias de las personas con experiencia de vida trans? Autor. https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/09/Como-adaptar-los-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-a-las-necesidades-y-circunstancias-de-las-personas-con-experiencia-de-vida-trans.pdf

Puerto-Lozano Marcela I.; Angarita-Navarro, Ariadna M.; Barrero-Villados, Alexander & Borda-Vargas, Eliana M. (2020). Representaciones sociales de las relaciones sexuales y sífilis en población transgénero. Cultura de los Cuidados, 24(58), 241-252. https://doi.org/10.14198/cuid.2020.58.21

Ramos, Jeffrey; Flores, Alondra; Ramos, Alixidia G.; Rivera, Eliut R.; Varas, Nelson & Rodríguez, Sheilla (2018). Reduciendo el Estigma y Aumentando el Conocimiento Sobre las Necesidades de Salud de las Mujeres Transgénero: Intervención Piloto para Estudiantes de Medicina en Puerto Rico. Ciencias de la Conducta, 1(33), 51-74. https://cienciasdelaconducta.org/index.php/cdc/article/view/4

Radi, Blas; Bianchini, Alahi & Mastroleo, Ignacio (2022). Cisnormatividad, un compromiso dañino en el diseño de las investigaciones en salud humana. Sexualidad, Salud y Sociedad, 38, e22305. https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2022.38.e22305.a

Ritterbusch, Amy E. (2016). Mobilities at Gunpoint: The Geographies of (Im)mobility of Transgender Sex Workers in Colombia. Annals of the American Association of Geographers, 106(2), 422-433. https://doi.org/10.1080/00045608.2015.1113112

Rivera-Osorio, Juan F. & Arias-Gómez, Maria (2020). Acoso escolar contra jóvenes LGBT e implicaciones desde una perspectiva de salud. Revista de la Universidad Industrial de Santander Salud, 52(2), 147-151. http://dx.doi.org/10.18273/revsal.v52n2-2020008

Rossman, Kinton; Salamanca, Paul & Macapagal, Kathryn (2017). A qualitative study examining young adults’ experiences of disclosure and nondisclosure of LGBTQ identity to health care providers. Journal of homosexuality, 64(10), 1390-1410. https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1321379

Vidal-Ortiz, Salvador (2014). Corporalidades trans: algunas representaciones de placer y violencia en América Latina. Interdisciplina, 2(3), 109-133. http://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/47789/42972

Witcomb, Gemma L.; Bouman, Walter P.; Claes, Laurence; Brewin, Nicola; Crawford, John R. & Arcelus, Jon (2018). Levels of depression in transgender people and its predictors: Results of a large matched control study with transgender people accessing clinical services. Journal of Affective Disorders, 235, 308-315. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.051

Wolford-Clevenger, Caitlin; Frantell, Keri; Smith, Phillip N.; Flores, Leticia Y. & Stuart, Gregory L. (2018). Correlates of suicide ideation and behaviors among transgender people: A systematic review guided by ideation-to-action theory. Clinical psychology review, 63, 93-105. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2018.06.009

Yang, Xiaoshi; Zhao, Lina; Wang, Lie; Hao, Chun; Gu, Yuan; Song, Wei; Zhao, Qun & Wang, Xioli (2016). Quality of life of transgender women from China and associated factors: a cross-sectional study. The Journal of Sexual Medicine, 13(6), 977-987. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.03.369

Zapata, Antonio; Díaz, Karina; Barra, Luis; Maureira, Lorena; Linares, Jeanette y Zapata, Franco (2019) Atención de salud de personas transgéneros para médicos no especialistas en Chile. Revista Médica de Chile, 147(1), 65-73. https://doi.org/10.4067/S0034-98872019000100065

Zea, Maria C.; Reisen, Carol A.; Bianchi, Fernanda T.; Gonzales, Felisa A.; Betancourt, Fabián; Aguilar, Marcela & Poppen, Paul J. (2013). Armed conflict, homonegativity and forced internal displacement: implications for HIV among Colombian gay, bisexual and transgender individuals. Culture, health & sexuality, 15(7), 788-803. https://doi.org/10.1080/13691058.2013.779028

Zhu, Xuequan; Gao, Yue; Gillespie, Amy; Xin, Ying; Qi, Ji; Ou, Jianjun; Zhong, Shaoling; Peng, Ke; Tan, Tingting; Wang, Chaoyue & Chen, Runsen (2019). Health care and mental wellbeing in the transgender and gender-diverse Chinese population. Lancet Diabetes & Endocrinology, 7(5), 339-341. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30079-8

Ziegler, Erin; Valaitis, Ruta; Carter, Nancy; Risdon, Cathy & Yost, Jennifer (2020). Primary Care for Transgender Individuals: A Review of the Literature Reflecting a Canadian Perspective. Sage Journal, 10(3). https://doi.org/10.1177/2158244020962824

Zucchi, Eliana M.; Dos Santos, Claudia R.; Lara, Bruna R.; Alves, Luiz F. & De Sousa, Maria A. (2019). Bem-estar psicológico entre travestis e mulheres transexuais no Estado de São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 35(3). https://doi.org/10.1590/0102-311x00064618

CAROLINA DUARTE ALARCÓN

Psicóloga, Magíster en Salud Ocupacional. Docente de pregrado y posgrado, investigadora y consultora en promoción de la salud. Experiencia en proyectos relacionados con Psicología de la Salud, Salud Pública y Seguridad y Salud en el Trabajo Consultora en riesgos laborales para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

carolinaduarte@javerianacali.edu.co

https://orcid.org/0000-0003-3739-0260

DIEGO CORREA SÁNCHEZ

Psicólogo, Docente de pregrado y posgrado, investigador y consultor en temas de Psicología de la Salud, Salud Pública, Género y Salud Sexual y reproductiva. Líder en procesos de humanización de los servicios de salud. Amplia experiencia en atención psicológica de personas con enfermedades crónicas e infecciosas.

dcorrea@javerianacali.edu.co

https://orcid.org/000-0002-1524-2649

PAULA ANDREA HOYOS HERNÁNDEZ

Psicóloga, magíster en Familia, candidata a doctora. Docente e investigadora del Grupo de investigación en salud y calidad de vida de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Trayectoria en investigación acción participativa e investigación creación desde la perspectiva de género, interseccional y afirmativa de las diversidades en temas de salud, el bienestar, sexualidad, salud sexual y salud reproductiva.

paulahoyos@javerianacali.edu.co

https://orcid.org/0000-0001-7948-6338

AGRADECIMIENTOS

Las autoras expresan sus agradecimientos a las estudiantes y egresadas de la carrera de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, que apoyaron la búsqueda sistémica de los artículos.

FORMATO DE CITACIÓN

Duarte Alarcón, Carolina; Correa Sánchez, Diego & Hoyos Hernández, Paula Andrea (2023). Retos de ser mujer trans en Colombia: aspectos asociados a sus condiciones de vida. Quaderns de Psicologia, 25(2), e1920.

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1920

HISTORIA EDITORIAL

Recibido: 07-03-2022

1ª revisión: 26-06-2022

2ª revisión: 12-01-2023

Aceptado: 08-04-2023

Publicado: 30-07-2023

_______________________________

1 Este artículo es resultado de la investigación derivada del proyecto TranSER, programa para el fortalecimiento de una sexualidad plena, satisfactoria y saludable en mujeres transgénero de cinco ciudades de Colombia. Cuenta con la financiación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 807 de 2018 (código 125180764234), la Pontificia Universidad Javeriana Cali, (Investigar PUJ/SIGI 2378, RC 858) y el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica. TranSER es ejecutado por el grupo Salud y Calidad de Vida del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

2 Se entiende, en el presente estudio, como aquellas cualidades y procesos cotidianos de reproducción social que dan cuenta de la satisfacción de necesidades básicas en salud, alimentación, vivienda, educación y seguridad ciudadana (Bravo, 2000; Picchio, 2009), según personas y contextos territoriales e históricos (Picchio, 2009), que pretende abarcar lo que implica una vida humana sostenible, digna y compleja (Picchio, 2009).

3 Entendiendo por cisgénero, las personas “que sienten correspondencia y congruencia con su identidad sexual, con su sexo biológico y asignado al nacer” (Hoyos-Hernández, Valderrama Orbegozo et al., 2021, p. 20).